Der erste von drei verheerenden Großbränden in der 300-jährigen Geschichte der deutschen Gemeinschaft Jahrmarkt/Jarmata ist schriftlich mehrfach belegt, denn ihm fielen in der damals jungen deutschen Gemeinde – zwei Häuserreihen, die Deutsch-Jarmata bzw. Neu-Jarmata bildeten – eine halbe Häuserzeile der unteren Altgasse samt Holzkirchlein zum Opfer (im Mai 1732 geweiht) und die Pfarrwohnung von 1730 sowie 38 Häuser. Ausgegangen war das Feuer im Demelmayer’schen Haus.

Das Feuer an jenem heißen Sommertag, dem 24. Juli 1764, hatte nicht nur großen Schaden verursacht und mehrere Familien in den Ruin getrieben. Es wurde danach überlegt und beantragt, eine neue Kirche aus festem Baumaterial (Stein- bzw. Ziegelbau) in der inzwischen erweiterten Dorfanlage in der Mitte der heutigen Hauptgasse zu errichten. Im Jahr 1730 sollen es im neuen Ort, dessen Anlage nicht wie spätere Neusiedlungen auf dem Reißbrett entstanden war, 50 Familien Zusiedler mit etwa 250 bis 300 katholischen Seelen gewesen sein. Bis zum Bau der neuen Kirche waren inzwischen weitere Straßenzüge hinzugekommen. Der Bau der Kirche wurde in Wien genehmigt und 1772 wurde er errichtet, im Mai 1773 erfolgte die Weihe. Diese Daten sind gesichert in der Ortschronik von Dechantpfarrer Franz Demele aus dem Jahr 1913 und stammen sehr wahrscheinlich aus der bis heute nicht ausgewerteten Historia Domus, der Geschichte der römisch-katholischen Pfarrei.

Über die frühe Zusiedlung zur autochthonen rumänisch-serbischen Altsiedlung Iermata/Jarmata (auch Jarmatha und Raizisch-Jarmata) ist für das erste halbe 18. Jahrhundert wenig überliefert und veröffentlicht. Die Dokumentensammlung, die Franz Urban als „Heimatblatt“ aufgrund von Wiener Archiv-Beständen publiziert hat, beginnt für das neue Dorf chronologisch mit Akten aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Gründe dafür gab der Autor nicht an und danach gefragt wurde er auch nicht. Die frühe Dokumentation zur Ortschronik von Geschichtslehrer Hans Speck aus dem Jahre 1973 (19 Fortsetzungsfolgen in der Temeswarer „Neuen Banater Zeitung“) wurde leider nicht wieder veröffentlicht. Selbst ein genaueres Besiedlungsjahr ist nicht zu finden, meist ist die Zeitspanne 1722-1724 angegeben, wohl auch, weil die ersten Häuser, die Altgasse, nicht in einem Jahr fertiggestellt wurden. Die Siedler mussten die Häuser selbst errichten. Sicher bestand die Zusiedlung neben dem alten Ort Jarmata ab 1724 (Franz Demele, S. 30).

Der zweite Großbrand

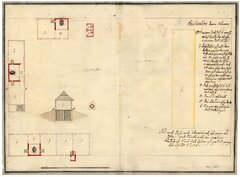

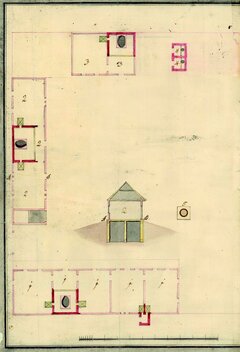

Nicht bekannt ist aus der Überlieferung und aus Veröffentlichungen der zweite Großbrand im Ort (Hofkammerarchiv Wien, Banater Akten 1767), dessen Folgen die höchsten Wiener Behörden beschäftigten, wie die erhaltenen Urkunden im Wiener Hofkammerarchiv belegen. Ein interessanter Aspekt ist die noch offene Frage, wo das total abgebrannte, für damalige Verhältnisse große Gebäude stand und welche Rolle es mit seinem Personal spielte, denn es war der (Amts?)Sitz eines Obrist-Leutnants, ein damals hoher Offiziersrang, und hatte ein Wachhaus. Es dürfte eine Außenstelle der Banater Militärverwaltung bzw. eines Regiments gewesen sein. Oder war es das Vorläufergebäude des „Magazins“ auf der Anhöhe am oberen, nördlichen Dorfrand, wo die Steuerpflichtigen aus dem Dorf und der Umgebung bis nach Sackelhausen hin ihren Naturalien-Anteil an Steuern abliefern mussten?

Über die Brandursache ist uns auch nichts bekannt. Sollte die Vermutung mit Steuer-Magazin stimmen, kann über Brandstiftung spekuliert werden. Am Schluss der Anmerkung zu den Zeichnungen auf dem Dokumentblatt heißt es: „Alles ist durch das Feuer zu grund gangen bis auf Nr. 5 und 6.“ Das waren der Brunnen in der Mitte der Anlage sowie ein recht großer „Schupfen“ (Lagerraum) und die Stallungen, die getrennt vom Hauptgebäude standen.

Über den späteren dritten Großbrand, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – wieder war die Altgasse betroffen –, sind die Daten bekannt dank mehrerer Zeitungsberichte und weil er zur ersten Revolte in der Dorfgeschichte geführt hatte.

Der Ortsname

Die Unterlagen im Wiener Hofkammerarchiv – im 18. Jahrhundert alle unter Jarmata und Iermata – werfen wieder die Frage nach dem Ursprung des Ortsnamens auf. Der hat möglicherweise nichts mit dem ungarischen Gyarmat zu tun bzw. dem späteren amtlichen Ortsnamen Gyarmatha, übersetzt als Kolonie oder Vorort (von Temeswar?, ab 1912 Temes-Gyarmath amtlich), sondern dürfte auf einen slawischen (serbischen) oder rumänischen Ursprung hinweisen, da die Gegend ein alter serbisch-rumänischer Kulturraum war. Dazu finden sich im Banat bis heute Toponyme von Ortschaften, auch der Name des Temescher Ier- sowie des Iercici-Baches können Hinweis sein. Vielleicht hat der im oberen Ortsteil einst steile Graben mitten durch die Siedlung dem Dorf den Namen gegeben (Jar, serbisch steiles Tal, steiler, enger Graben).