Ein verlängertes Wochenende vom 1. bis 4. Mai eignet sich ideal, um mit dem Direktbus von Bukarest ins bulgarische Varna zu reisen. Die Hafenstadt am Schwarzen Meer bietet viele Möglichkeiten: ein Bummel durch die Altstadt, Beach Bars an der Promenade oder ein Ausflug zum Goldstrand – oder eben ganz anders, wie ich es erlebt habe.

Ein frischer Wind wehte mir durch die drei Schichten meines Zwiebellooks. Es ist Anfang Mai, doch vom sommerlichen Wetter, das ich wenige Tage zuvor in Bukarest erlebt hatte, war hier an der bulgarischen Schwarzmeerküste nicht viel zu spüren. In Varna, einige hundert Kilometer entfernt, war es kühl und windig. Mit meinem Koffer zog ich vom Busbahnhof Richtung Innenstadt, zu einem Hostel, das ich mir für vier freie Tage ausgesucht hatte. Ein bisschen Meer, ein bisschen Entspannung, so war der Plan. Abschalten, runterkommen und dabei ein neues Land kennenlernen, das ich zuvor noch nie besucht hatte. Doch es sollte anders kommen.

Sabikha

Schon an meinem ersten Abend im Hostel fiel mir eine ältere Dame auf: graues, zu einem Zopf gebundenes Haar, in dem noch ein paar dunkle Strähnen durchschimmerten. Sie war adrett gekleidet. Ich beobachtete, wie sie versuchte, ihr Handy zu laden, ohne Erfolg. Ich bot ihr meine Hilfe an, wir testeten, woran es lag, Kabel und Steckdosen, und kamen so ins Gespräch.

Als ich sie über die Übersetzungs-App fragte, was sie nach Varna geführt habe, begann sie nach und nach, mir Einblicke in ihre Vergangenheit zu gewähren. Was sich da entfaltete, war nicht nur ihre persönliche Geschichte, sondern auch ein dunkles Kapitel der bulgarischen Geschichte, von dem ich bis dahin nichts gewusst hatte.

Wir verlagerten das Gespräch auf das für zwei Personen etwas schmale Sofa im Flur des Hostels. Die 76-jährige Frau schenkte mir zunehmend ihr Vertrauen und mit jeder Antwort, die sie per Spracheingabe teilte, öffnete sich für mich ein weiteres Fenster in ihre Welt.

Im Laufe des Gesprächs stellte sie sich schließlich als Sabikha Kazanoglu vor. Sie ist Angehörige der türkischen Minderheit in Bulgarien. Eine Frau, die das kommunistische Regime in den späten 1980er-Jahren nicht nur durchlebt, sondern auch erlitten hat.

Der schmerzhafte Verlust ihres Namens

Sabikhas Geschichte ist geprägt von dem sogenannten „Wiedergeburtsprozess“, einem gewaltsamen Assimilationsprogramm, bei dem zehntausende bulgarische Staatsbürger türkischer Herkunft gezwungen wurden, ihre Namen zu ändern, ihre Sprache aufzugeben und ihre Identität zu verleugnen. In den 1980er-Jahren führte das kommunistische Regime unter Todor Zhivkov eine rigorose Kampagne zur „ethnischen Homogenisierung“ durch, die offiziell als „Wiedergeburt“ bezeichnet wurde.

„Viele dachten, sie könnten uns mit Zwang umerziehen“, erzählt sie. „Aber meine Muttersprache war nicht auslöschbar.“ Beson-ders schmerzhaft war für sie der Verlust ihres Namens. „Als würde man dir ein Stück deiner Seele entreißen.“ Die staatlich verordnete Namensänderung wurde von Polizei- und Militäreinsätzen begleitet. Wer sich weigerte, wurde eingeschüchtert, verhaftet, deportiert oder war massiver gewaltsamer Repression bis hin zu Todesfolgen ausgesetzt.

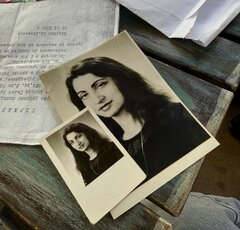

Ergriffen von ihrer Geschichte und dem Wunsch, mehr über die historischen Hintergründe des Landes zu erfahren, das ich gerade neu bereiste, hörte ich aufmerksam weiter zu. Besonders emotional wurde Sabikha, als sie von ihrem Bruder sprach – von seinem Schicksal und ihrer eigenen Geschichte, die sie nicht nur in ihrem Gedächtnis trägt, sondern auch in Form vergilbter Zeitungsartikel, die sie sorgfältig in einem Ordner mit durchsichtigen Klarsichthüllen aufbewahrt. „Das ist mein Archiv“, sagt sie. „Wenn ich es verliere, verliere ich den Beweis.“

Ihr Bruder war Schüler an einer technischen Schule, als er verhaftet wurde. Seine „Schuld“, so sie: Er hatte sich geweigert, seinen Namen zu ändern. „Sie haben ihn mit Kabeln über die Nieren geschlagen. Wie ein Tier.“ Die Misshandlungen hinterließen schwere innere Verletzungen. Er starb später an deren Spätfolgen. Die Behörden sprachen von „Selbstverschulden“. Die Familie erhielt nie eine offizielle Erklärung, geschweige denn Gerechtigkeit.

Niemandsland

Während unseres Gesprächs wurde jedoch nach und nach auch etwas anderes deutlich: Der Grund, warum Sabikha überhaupt in Varna war. Es war nicht die lange Strandpromenade, nicht die Meeresluft oder das Interesse an lokaler Architektur, das sie hierher geführt hatte.

Sabikha lebt seit einiger Zeit ohne festen Wohnsitz. In Sofia, wo sie zuvor untergekommen war, hatte ihr jemand ein Zugticket geschenkt – aus Mitgefühl, vielleicht in der Hoffnung, dass sich am Schwarzen Meer eine neue Perspektive eröffnen würde. So landete sie schließlich hier: in einer fremden Stadt, mit einem kleinen Einkaufstrolley, wenigen Habseligkeiten.

Unser Gespräch setzte sich fort und in mir wuchs das Gefühl einer Verantwortung, sie zu unterstützen. Sabikha, eine Frau im fortgeschrittenen Alter, ohne finanzielle Mittel, mit gesundheitlichen Beschwerden und ohne Zugang zu der medizinischen Versorgung, die sie dringend braucht.

Wie prekär ihre Lage tatsächlich ist, wurde mir erst bewusst, als sie mir erzählte, dass sie keinen Pass mehr besitzt, abhandengekommen durch die Behörden, wie sie sagt. Ohne Ausweisdokument könne sie weder medizinische Versorgung noch soziale Leistungen in Anspruch nehmen. „Ich bin ein Mensch ohne Papiere“, sagt sie.

Nur leben können wie ein Mensch...

Also beschloss ich, meinen Kurzurlaub nicht mit klassischem Sightseeing zu verbringen. Am dritten Tag suchte ich die Caritas auf, um nach hilfreichen Adressen zu fragen – und erhielt den Hinweis auf ein städtisches Obdachlosenheim, etwas außerhalb der Innenstadt gelegen. Und so ging es an diesem Tag nicht zum Goldstrand oder zum orthodoxen Felsenkloster, sondern gemeinsam dorthin.

Der Weg dorthin war lang, besonders für eine Frau mit Gehbehinderung. Wir fuhren mit dem Bus, stiegen um und legten ein Stück zu Fuß zurück. Sabikha zog ihren kleinen Trolley hinter sich her, bewegte sich langsam und mit einem leichten Hinken. Immer wieder machten wir Pausen, zum Beispiel bei einer Apotheke, um sie mit dringend benötigten Medikamenten zu versorgen.

An der Unterkunft angekommen, begann ein unerwarteter Prozess. Eigentlich war es nur ein spontaner Besuch, um nachzufragen, ob Sabikha dort bleiben könne. Dafür jedoch – so wurde uns mitgeteilt – benötigte sie ein offizielles Dokument der Stadtverwaltung, die am Wochenende jedoch geschlossen war. Die Sicherheitsmitarbeiter sprachen Bulgarisch miteinander, und mein improvisiertes Dolmetschen via Übersetzungs-App stieß schnell an seine Grenzen. Während der eine Mitarbeiter hilfsbereit wirkte, begegnete der andere der Situation mit sichtlichem Widerwillen. Die Spannungen eskalierten schließlich in ein lautstarkes Wortgefecht zwischen den beiden, Sabikha, sichtlich eingeschüchtert von der hitzigen Atmosphäre, zog sich freiwillig zurück. Am Ende lautete der Entschluss: Dies ist keine Unterkunft für mich.

„Ich will nicht betteln. Ich will einfach nur leben können wie ein Mensch“, sagte sie zu mir. Und doch bleibt ihr kaum eine andere Wahl. Noch vor einiger Zeit verkaufte sie selbst gefertigten Schmuck, kleine Kunstwerke aus Perlen und Steinen, die sie mit viel Geduld und Geschick herstellte. Doch mittlerweile fehlt es ihr an den finanziellen Mitteln für neues Material, an einem geeigneten Verkaufsplatz, die Marktstände sind schlicht zu teuer – und vor allem an Kraft.

Sabikha möchte Anerkennung für das, was sie erfahren hat.

Symbolischer Schritt ohne Folgen

Ausgelöst durch Sabikhas Geschichte wollte ich mich zusätzlich über dieses Kapitel der bulgarischen Geschichte informieren und war überrascht, wie wenig mediale Aufmerksamkeit es im deutschsprachigen Raum dazu gibt. Die meisten fundierten Informationen finden sich in wissenschaftlichen Studien und englischsprachigen Berichten, die den „Wiedergeburtsprozess“ analysieren.

Mich interessierte vor allem: Was ist aus den Verantwortlichen geworden? Was steht den Opfern heute zu?

Im Jahr 2012 erkannte das bulgarische Parlament die Zwangsassimilation offiziell als Menschenrechtsverletzung an und verurteilte sie in einer Erklärung als „ethnische Säuberung“. Das war ein symbolischer Schritt, eine überfällige Entschuldigung, aber keine juristische Aufarbeitung. Die Erklärung forderte zwar eine strafrechtliche Verfolgung der Täter, doch bis heute wurde keine zentrale Figur des damaligen Regimes verurteilt. Die meisten Verfahren verliefen im Sande oder wurden nie eingeleitet.

Auch konkrete Entschädigungen für die Betroffenen sind nach wie vor selten. Zwar gab es laut dem 2017 erschienen Trafficking in Persons Report der US-Botschaft in Sofia Versuche von Einzelpersonen, über Verwaltungswege Unterstützung zu beantragen, doch der Zugang zu sozialstaatlichen Leistungen bleibt für viele ehemalige Opfer stark eingeschränkt. Besonders problematisch ist die Lage für Menschen ohne gültige Ausweisdokumente. Laut dem Bericht führen bürokratische Hürden, unklare Zuständigkeiten und fehlende politische Initiative dazu, dass viele – wie Sabikha – bis heute in prekären Verhältnissen leben und kaum soziale Absicherung genießen.

Ohnmacht

Aus meinem ursprünglich geplanten Entspannungsurlaub wurde etwas ganz anderes, aber keineswegs etwas, das ich negativ bewerten möchte. Im Gegenteil: Es war ja eine meiner Absichten, ein neues Land kennenzulernen. Zwar hatte ich mir das eher durch Spaziergänge, Beobachtungen und kulinarische Entdeckungen vorgestellt, doch stattdessen bekam ich Einblick in gelebte Geschichte und ihre bis heute spürbaren Auswirkungen.

Was für mich zurückbleibt, ist ein Gefühl der Ohnmacht und zugleich der Drang, nicht wegzuschauen. Sabikhas Geschichte steht exemplarisch für viele unsichtbare Lebensrealitäten, die kaum jemand wahrnimmt, solange sie nicht zufällig den eigenen Weg kreuzen. Noch nie zuvor hatte ich staatliche Repression so unmittelbar und persönlich erlebt.