In Erinnerung an Dr. Eduard Gusbeth, Arzt, Medizinhistoriker und Kronstädter Heimatforscher, mehr als hundert Jahre nach seinem Tod

Den Titel „Zu wenig gewürdigt“ übernehme ich von Akad. Valeriu L. Bologa (1892-1971). Valeriu Bologa studierte Medizin in Klausenburg, Jena und Leipzig. 1970 fand in Bukarest der 22. Internationale Kongress für Medizingeschichte statt. Bei dieser Gelegenheit entstand auch ein kurzes Interview über den Arzt Eduard Gusbeth, veröffentlicht in der Karpatenrundschau vom 28. August 1970. Bologa unterstreicht in diesem Interview die Rolle Gusbeths hauptsächlich in seiner Qualität als Medizinhistoriker.

In der Kronstädter Zeitung vom 30. August 1909 schreibt sein Berufskollege und Zeitgenosse August Fabritius folgende Zeilen zu Gusbeths 70. Geburtstag.

„Erstaunt und überrascht werden wohl die meisten unserer Mitbürger fragen ja, ist es richtig -ist es nicht ein Druckfehler, dass Dr. Gusbeth, der noch mit jugendlicher Elastizität durch unsere Straßen schreitet und der noch so regen, werktätigen Anteil an unserem öffentlichen Leben nimmt, dass er am 30. August d. J. seinen siebzigsten Geburtstag feiert?

Auch wir würden es nicht glauben, wenn es nicht schwarz auf weiß zu lesen stünde, dass Dr. Gusbeth am 30, August 1839 in Kronstadt geboren ist. Seine Wiege stand in einem guten Bürgerhaus, in dem er und seine beiden jüngeren Brüder Christof, der jetzige Realschulleiter, und Heinrich, Pfarrer in Rosenau, den Wert und den Segen der Arbeit kennen und schätzen lernten“.

Im März 1914 erscheint in der Kronstädter Zeitung „Zu Dr. Eduard Gusbeth 50-jährigen Doktorjubiläum“ ein Artikel.

„Am 22 März 1914 jährt sich nun zum 50-sten Male der Tag, an dem unser lieber Kollege Dr. Eduard Gusbeth in Wien zum Doctor medicinae promoviert worden ist.Aus diesem Anlass fand sich am letzten Sonntag in der Wohnung des vom Alter noch nicht gebeugten Jubilares, außer der engeren und weiteren Familie, unserem Herrn Stadtpfarrer und der Leitung der Sparkasse, deren Präses Dr. E. Gusbeth seit einer Reihe von Jahren ist, noch eine große Zahl von Freunden und Bekannten beglückwünschend ein“.

Zum 175. Jahrestag seiner Geburt vergisst unser fleißigster Lokalhistoriker Gernot Nussbächer nicht, auch eine Würdigung zu verfassen mit vielen biographischen Daten und Aufzählung seiner Werke, aber auch seiner vielen Ämter, in die er dank seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten gewählt wurde. Es waren um eine Zeit 15 Ämter.

In Arnold Huttmanns Buch „Medizin im alten Siebenbürgen“ ist ein Kapitel, „Dr. Gusbeth als Mensch und als Arzt“ und eine Auflistung seiner geschriebenen und gedruckten Arbeiten enthalten:

Man sollte also denken, dass der geschriebene Nachlass Gusbeths doch gewürdigt wird, aber mit Sicherheit nicht genug.

Dazu kommt aber noch der geschriebene und nicht gedruckte Nachlass, nämlich seine Tagebücher.

Beeindruckend bei Gusbeth ist die Konsequenz, mit der er Tagebuch geführt hat und ein Wunder ist es, dass diese Tagebücher nicht verloren gegangen sind. Aus diesen Aufzeichnungen erfahren wir viel über den Menschen Gusbeth, über seine Familie, die er sehr geschätzt hat und über sehr viele Zeitgenossen über die er, frei aus seinem Gedächtnis, in sein Tagebuch Lebensdaten aufgeschrieben hat. Es war ihm ein Bedürfnis, Erlebtes aufzuschreiben, Bedürfnis das er von seinem Vater geerbt hat, der das Gleiche auch getan hat. Sein Vater war Schneider und tief gläubig und hat nur für seine Arbeit, nämlich der Schneiderei und seinem Glauben gelebt. Nach dem Kirchgang hat er die Predigt aus dem Gedächtnis aufgeschrieben und ganze Schränke mit diesen Erinnerungen gefüllt. Diese Informationen sind wohl verloren gegangen, umso mehr können wir uns freuen, dass die Tagebücher von Eduard Gusbeth, 44 kleinformatige Büchlein, als die Bibliothek des Honterusgymnasiums geräumt werden musste, von mutigen Menschen gerettet wurden und nun im Kronstädter Staatsarchiv für jeden Interessierten zugänglich sind. Einer seiner Urenkel Rolf Dietmar Schmidt (1933-2018) hatte mich gebeten, sie zu fotografieren und aus diesen Tagebüchern versuche ich nun einen Einblick in Gusbeths Familie zu vermitteln. Rolf Dietmar Schmidt hatte begonnen, die Tagebücher zu transkribieren, ist aber dann unerwartet gestorben und das Vorhaben konnte nicht vollendet werden.

Eduard Gusbeth war ein Familienmensch und das hat ihm sein Vater vorgelebt. Die erste Frau seines Vaters ist nach zwei Jahren Ehe gestorben und das Kind aus dieser Ehe hat auch nur fünf Tage gelebt. Seine zweite Frau Dressnand Elise (1816-1876) ist die Mutter Eduards und seiner zwei jüngeren Brüder Christof und Heinrich und einer Schwester Luise. Dies sind die Worte Eduards aus seinem Tagebuch:

„Freilich fand er das Glück vor allem in der Liebe, – denn es begann für ihn, wenn möglich, noch angestrengteres Leben, wie früher. Von Morgen 5 Uhr bis abends 10 Uhr bei der Nadel sitzen, und auf diese Weise Jahre schwinden sehen, – und keine andere Abwechslung zu kennen, als am Sonntag dann den Kirchenbesuch doch im Übermaß zu genießen, – dazu gehört viel Ergebung und Geduld! Aber diese hatte der gute Vater in richtigem Maße! Denn er arbeitete nicht nur in der angedeuteten Weise, sondern er tat dies Alles sehr gern, und fühlte sich dabei – was die Hauptsache ist! – sehr glücklich!“.

„Es ist wahrlich viel, – drei Söhne, welche auf der Universität nicht gerade übermäßig zurückgezogen lebten, von dem Erwerb der Nadel studieren zu lassen und eine Tochter noch gut auszuheiraten!“

Was seine Mutter betrifft, lassen wir auch das Tagebuch sprechen:

„Wäre es freilich auf ihn allein angekommen, so hätten wir wohl nicht alle drei studiert. Einen jedenfalls, vielleicht auch zwei hätten zu dem von ihm so sehr geliebten Schneiderhandwerk greifen müssen. Von diesem gewöhnlich so schweren Los errettete uns die liebe Mutter, – welcher dieses Handwerk in demselben Maße zuwider war, als es dem Vater begehrenswert dünkte.“

„Im Jahre 1846 zogen die Schwiegereltern in ihr neu angekauftes Haus in der Heiligleichnams-Gasse; und die liebe Mutter konnte auf den Vater einen größeren Einfluss ausüben, als früher. Der Besuch der Promenade wurde nicht mehr gerade für eine Sünde gehalten; auch außer dem Abschreiben der Predigten konnte der Vater Vergnügen finden, wenn er sich mit der Mutter über die Zukunft der Kinder unterhielt. Diese lag besonders der lieben Mutter sehr am Herzen; – wenn der Vater jeden von uns der Reihe nach dem Schneiderhandwerk gewinnen wollte, so wusste sie ihn durch Liebe, Scherz und Ernst diesen Gedanken auszureden, denn sie wollte nicht, dass auch wir uns so plagen sollten, wie sie es getan. – vom Jahre 1850 an genoss die Mutter viel mehr Freuden und Vergnügungen als einer anderen Schneiderin von Kronstadt vielleicht zuteilwurden. Schon im Jahre 1843 hatte sie das Glück, mit dem Vater nach Wien zu fahren, und sich diese herrliche Stadt anzusehen. Wie viel Eindruck mag diese Reise zurückgelassen, wie viel neue Gedanken angeregt! Wie ihre ohnehin etwas hochstrebende Natur zu neuem Streben veranlasst haben?

Später liebte die gute Mutter besonders Frauengesellschaften, von denen sie immer ganz besonders heiter zurückkam! Auch das Theater, mochte es viel oder wenig bieten, besuchte sie gern und so oft es der Vater nur gestattete”.

Eduards Bruder Cristof (1842-1913) studierte in Jena und Wien Theologie und wurde Realschulleiter und Professor. Er heiratete 1868 Clara, die Tochter des Pfarrers aus Brenndorf, Paul Friedrich.

Mit diesem Bruder hatte Eduard das beste Verhältnis.

„Viele Freude bereitete ihm, wie uns allen Geschwistern, der vom Vater im Jahre 1870 gekaufte Garten in der Postwiese. Dort brachten meine drei Geschwister, abwechselnd, jeden Sommer eine andere Familie, zu, von den anderen fleißig besucht. Solange unsere gute Mutter lebte, also bis 1876, waren Vater und Mutter Jahr für Jahr dort, dann später erst meine Geschwister. Meines schweren Berufes wegen war Malchen mit den Kindern nur einen Sommer dort, da sie ohne mich nicht sein wollte und weil ich wegen meiner Patienten die Nächte nicht im Garten zubringen konnte. Als dann mein Bruder Heinrich im Jahre 1892 nach Rosenau als Pfarrer gewählt wurde, war die schönste Zeit mit dem ´Gartenhausleben´ vorbei.”

Von diesem Bruder Heinrich stammen zwei Arbeiten, „Die Grabsteine in der Westhalle der evangelischen Stadtpfarrkirche in Kronstadt“ im Schriftstellerlexikon und „Erinnerungsblatt an die Feier des 100-sten Geburtstages des Senators Johann Tartler“.

Als drittes Kind seiner Eltern war 1845 die Schwester Louise Caroline geboren. Im Jahre 1862 heiratet sie mit 17 Jahren den Lederer Friedrich Draudt, welcher damals 27 Jahre alt sein mochte. Dieser Ehe verdanken drei Kinder das Leben: Louise, geboren 1863; Friedrich, geboren 1866 und Heinrich, geboren 1868. Luise heiratet 1891 den Kaufmann Friedrich Nussbächer, den Urgroßvater von Gernot Nussbächer.

Der jüngste Bruder Heinrich (1848-1914) machte im Jahre 1876 die Lehramtsprüfung und heiratete in demselben Jahre die Seifensieders Witwe Johanna Schmidt geb. Schadt, welche einige Jahre älter war, als er, aber noch immer schön und vor allem eine gute Wirtin. Die Schwester dieser Johanna Schadt, Rosa, war die Gattin des Johann Nussbächer, ein Großonkel von Gernot Nussbächer. Später war er Pfarrer in Rosenau.

Zu diesem Bruder hatte Eduard ein kühles Verhältnis. „Heinrich war ebenso Gemüthsmensch wie Genuss- und Geldmensch“.

Im Jahre 1905 stirbt seine Frau und er heiratet 1907 zum zweiten Mal und zwar die Lotte Porr, eine Handarbeitslehrerin. Er wurde auch in der Porrschen Gruft beerdigt. Pfarrer und Dechant Rei-chardt hat die Grabrede gehalten.

Das Kapitel „Die öffentlichen Gebäude“ in dem Buch „Das sächsische Burzenland“ wurde auf Aufforderung des Stadtpfarrers D. Franz Herfurth von ihm verfasst.

Über sich selbst schreibt Eduard Gusbeth am Todestag seines Vaters folgendes:

„Ich, Eduard Benjamin Gusbeth, als der älteste wurde, wie schon erwähnt, am 30. August 1839 geboren. Im Jahre 1858 am 4. September machte ich die Maturitätsprüfung; studierte die ganze Zeit von 5 Jahren in Wien Medizin, machte im Jahre 1864 das Doctorat der Medizin und Chirurgie und das Magisterium der Geburtshilfe; – verbrachte die Zeit von August 1864 bis Januar 1865 als Secundararzt in der Landesirrenanstalt von Wien, um auch diese Branche kennen zu lernen. Am 27. Januar 1865 kam ich als junger Arzt in Kronstadt an, und fing an zu praktizieren, bis jetzt – mit Glück! – dank dem gütigen Schicksal! Am 4. October 1865 heiratete ich Amalie Helmbold, welche 19 Jahre alt war und mit welcher ich schon seit 1862 im Briefwechsel gestanden war. – Ich war damals 26 Jahre alt. Im Jahre 1868 wurde uns Bertha geboren und zwar am 12. Februar; - im Jahre 1871 Mathilde und zwar am 5. October; – im Jahre 1873 am 3. Juli abermals ein Mädchen, welches wir Hermine tauften, das aber schon nach 6 Wochen am Keuchhusten starb; – im Jahre 1874 am 24. October das prächtige Zwillingsmädchenpaar: Emma und Helene! – Mit Ausnahme der Hermine leben uns alle 4 Kinder! – Gott schenke ihnen ein recht langes, aber auch glückliches Leben!“

Viel mehr über sich selber sagt Eduard Gusbeth in einem Vortrag, gehalten an den Ärzteabenden vom 17. April und 15. Mai, erschienen als Sonderabdruck der Kronstädter Zeitung im Jahr 1914 mit dem Titel „Aus den Erinnerungen eines alten Arztes“ im Alter von 75 Jahren. Da der Vortrag vor seinen Berufskollegen gehalten wird, enthält er weniger Informationen zu seinem Familienleben und mehr über seinen beruflichen Werdegang, Studium in Wien und interessante medizinische Ereignisse aus seinem Berufsleben als Hausarzt in Kronstadt.

In Erinnerung an Dr. Eduard Gusbeth, Arzt, Medizinhistoriker und Kronstädter Heimatforscher, mehr als hundert Jahre nach seinem Tod

Seine Frau Amalie Helmbold ist die Tochter des Goldarbeiters Johannes Ludwig Helmbold, welcher zuerst in Bukarest und nachher in Jassy tätig war und Karoline Resch, Tochter des Goldarbeiters Lorenz Resch aus Ravensburg.

Die erste Tochter Bertha heiratet 1886 den uns gut bekannten Organisten der Schwarzen Kirche, Rudolf Lassel. Rudolf Lassel starb 1918, 57-jährig nach 33 Jahren glücklicher Ehe an einem Bronchialkatarrh wegen der eisigen Kälte in der Kirche. Gusbeth schreibt in sein Tagebuch:

„Die Kirche war sein Leben, die Kirche war aber auch sein Tod.

Da Rudolf Bertha in ihrem wahren Wesen kennen gelernt hatte, wurde unser Verhältnis zu ihm ein sehr schönes und blieb dies bis an sein Lebensende. Wie viel könnte ich von unserem lieben Rudolf noch mitteilen? Über den Einfluss, den er in musikalischer Beziehung in ganz Kronstadt und weit darüber hinaus ausübte, über die allgemeine Achtung und Liebe, die ihm von allen Seiten zuteilwurde“.

Der Ehe sind ein Mädchen und zwei Jungen entsprungen. Bertha überlebte Rudolf Lassel um 23 Jahre.

Die zweite Tochter war Mathilde.

„12. Juni 1895, Mathilde Gusbeth, verheiratete Dr. Viktor Nussbächer, unser geliebtes, theures süßes Kind ist heute früh im 24. Lebensjahr an der furchtbarsten Form des Kindbettfiebers gestorben. Es ist der furchtbarste Schlag, der uns getroffen! Die schwerste, schrecklichste Prüfung, die uns Gott auferlegt hat! Vergeblich ist aller Sträuben, ohnmächtig stehen wir diesem entsetzlichen Geschick gegenüber! Wir müssen es ertragen! Wie war es nur möglich, dass dieses blühend schöne, und allen, die es kannten geliebte Wesen uns so schnell entrissen wurde? Welch schönes Familienleben, wir Alle wurden beneidet von allen, die uns wohlwollten, zuvor als Beispiel einer glücklichen Familie erwähnt! Und jetzt wie ein Blitz aus heiterem Himmel ist der verheerende Strahl auch in unsere Mitte gefahren und hat das Glück für immer zerstört!“

Aus dieser Ehe stammen zwei vielseitig, musisch begabte Kinder, ein Mädchen Trude, verheiratete Geißler, Schriftstellerin und Übersetzerin und Konrad, Lyriker und Cheflektor des Reclam-Verlages.

Emma und Helene waren Zwillingsmädchen. Emma heiratet 1894 den Pfarrer Emil Sindel, Gymnasialprofessor und dann Pfarrer in Wolkendorf. Schon nach fünf Jahren Ehe zeigten sich bei Emma die ersten Symptome einer beginnenden Paranoia, an der sie später heftiger erkrankte. Die letzten 11 Jahre verbrachte sie in der Irrenanstalt in Hermannstadt wo sie in ihrem 41. Lebensjahr starb.

Die Schwester des Pfarrers Emil Sindel, Adele Sindel, verheiratet mit dem Apotheker Eugen Neustädter, ist die Mutter des Dichters Erwin Neustädter. Erwin Neustädter ist auch ein bedeutender Kronstädter, der nicht die Chance hatte, entsprechend gewürdigt zu werden.

Helene heiratet 1893 den Sparkassabuchhalter Eduard Schmidt. Die Trauung wurde vom Bruder Heinrich in der Schwarzen Kirche vollzogen. Aus dieser Ehe stammen zwei Mädchen Editha und Magda und ein Junge, Rolf. Dieser Rolf, gefallen 1941 an der Ostfront, ist der Vater des Rolf Dietmar Schmidt, der Initiator der Kopieraktion von Gusbeths Tagebüchern, dieser Fundgrube von Informationen über Kronstadt und die Kronstädter aus der Zeitspanne von 1875 bis zum ersten Weltkrieg.

Es ist eine interessante Parallele zwischen Eduard Gusbeth und Gernot Nussbächer, obwohl es keine Blutsverwandtschaft gibt, beide hatten das Bedürfnis, alles aufzuschreiben. Bei beiden ist natürlich auch Belangloses darunter, bei Gusbeth beson-ders in den ersten Jahren, wo er auch das Menü seiner Tarockabende beschrieb. Je älter er wurde, desto kleiner und schwerer leserlich wurde auch seine Handschrift und der Inhalt beschränkte sich auf die Beschreibung seiner Zeitgenossen, beim Todesfall. Weil er nicht beabsichtigte, den Inhalt seines Tagebuches je zu veröffentlichen, konnte er recht freimütig über seine Zeitgenossen schreiben aus seiner subjektiven Sicht, so wie er sie empfunden hat. Es gilt ja die Regel „De mortuis nihil nisi bene“, was oberflächlich übersetzt heißt „Von den Toten nur Gutes“. So finden wir in veröffentlichten Nachrufen eigentlich immer nur Gutes über die Verstorbenen und selten die Wahrheit. Gusbeth schrieb über die Verstorbenen genau das, was er von ihnen hielt.

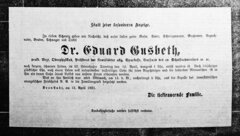

Gusbeths letzte Eintragung in sein Tagebuch war am 20. August 1919, knappe zwei Jahre vor seinem Tod am 12. April 1921. Seine Frau Amalie, genannt liebevoll Malchen, überlebte ihn um 21 Jahre.

Wie ich schon schrieb, bestand zwischen Gernot Nussbächer und Eduard Gusbeth eine Wesensverwandtschaft. Als Historiker hatte Gernot den ausgesprochenen Wunsch, die Tagebücher von Gusbeth zu transkribieren und verwerten, es ist aber leider nicht dazu gekommen. Gernot ist auch 2018, genau wie Rolf Dietmar Schmidt gestorben und vieles, was er noch vorhatte, ist nicht mehr vollendet worden.

Paläografie, das heißt das Lesen alter Handschriften, ist eine Kunst, die nicht jeder kann. Daher möchte ich meinen Dank an dieser Stelle aussprechen für die wertvolle Hilfe seitens von Bernhard Heigl.

Bis zu einer vollständigen Auswertung von Gusbeths Notizen werden noch viele Jahre vergehen.