Die geschlechtsspezifische Gewalt, der insbesondere Frauen und Mädchen zum Opfer fallen, ist „eine der am weitesten verbreiteten Formen der Menschenrechtsverletzung in allen Gesellschaften, ungeachtet der sozialen, wirtschaftlichen oder nationalen Grenzen und bleibt oft in eine Kultur des Schweigens eingehüllt“. So schreibt S. E. Dr. Peer Gebauer, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien im Vorwort zur dritten großen Studie über die gegen Frauen gerichtete Gewalt in Rumänien „Barometer der geschlechtsspezifischen Gewalt 2022. Gewalt gegen Frauen in Rumänien: Dar- und Einstellungen“.

Diese Studie wurde im Auftrag des Zentrums für Kurrikuläre Entwicklung und Genderstudies FILIA und der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien im Rahmen des Projekts „Wissen ist Macht! – Forschung und Fürsprache zur Verbesserung der Politik gegen geschlechtsspezifische Gewalt“ durchgeführt und von der deutschen Botschaft finanziert.

Bisher wurde allerdings noch keine staatliche Meinungsumfrage zur Einstellung der Gesellschaft gegenüber der Gewalt gegen Frauen geführt. Die einzigen beiden Studien zum Thema stammen aus dem Jahr 2003. Damals hat das Zentrum Partnerschaft für Gleichheit mit der Förderung über die Open Institute Society eine landesweite Umfrage und im selben Jahr die NGO Gallup eine nur auf Bukarest beschränkte Statistik erstellt. Die Fragebögen dieser beiden Studien wurden auch in der Erstellung der vorliegenden Meinungsumfrage berücksichtigt und großteils auch darin integriert. Diese wurde in Zusammenarbeit mit dem Rumänischen Institut für Bewertung und Strategie IRES ausarbeitet und anschließend zwischen dem 15. und 28. September 2022 mit einer Stichprobe von 1363 Personen, Männer und Frauen aus allen Landeskreisen über Telefonumfragen durchgeführt.

Erläutert wurden die sich aus der Studie ergebenen Statistiken von Prof. Dr. Ionela Băluță und Konf. Dr. Claudiu Tufiș, beide Lehrkräfte an der Fakultät für Politikwissenschaft, Universität Bukarest, in einem Band, der im Verlag Presa Universitar˛ Clujean˛ bereits im Dezember letzten Jahres erschienen ist.

Was ist überhaupt Gewalt?

Die gegen Frauen gerichtete Gewalt ist laut Abkommen der EU-Kommission zur Vorbeugung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, das 2011 in Istanbul, Türkei, unterzeichnet wurde (sog. Istanbuler Konvention) definiert als „Menschenrechtsverletzung und Diskriminierung von Frauen, einschließlich Gewalttaten, die körperliche, sexuelle, psychologische oder wirtschaftliche Schäden nach sich ziehen, sowie die Androhung solcher Handlungen, Zwang oder vorsätzliche Freiheitsentziehung im öffentlichen oder privaten Leben“.

Rumänien hat die Istanbuler Konvention 2016 ratifiziert und die eigenen Gesetze 2002 und 2003 so überarbeitet, dass auch Internetgewalt und geschlechtsspezifische Gewalttaten einbezogen werden. Zu den geschlechtsspezifischen Gewalttaten gegen Frauen werden Handlungen wie häusliche und sexuelle Gewalt, Genitalverstümmelung, Zwangsheirat, -abtreibung und -sterilisation, sexuelle Belästigung, Menschenhandel und Zwangsprostitution gezählt.

Obwohl es hierzulande eine eindeutige Gesetzgebung gibt, werden nicht alle Gewalttaten der Polizei gemeldet. Aus diesem Grund sind die Statistiken der Behörden nur beschränkt aussagefähig. Ursache für das Nichtmelden seien Todesdrohung oder Einschüchterung seitens der Gewalttäter, wie 96 Prozent der Befragten angaben, mangelndes Vertrauen gegenüber den Behörden, Scham, der mögliche Verlust der Wohnung oder mangelnde Aufklärung über die eigenen Rechte. Mehr als drei Viertel der Befragten waren zudem der Meinung, dass weibliche Opfer häufig befürchten, als Auslöser des aggressiven Verhaltens verantwortlich gemacht zu werden, auf Vorurteile zu stoßen, nicht allein zurechtzukommen oder hoffen, dass der Gewalttäter sein Benehmen ändern werde. Darüber, dass die Opfer die Gewalttat erst der Polizei melden sollen, waren sich 67 Prozent der Befragten einig. Ein Fünftel war der Meinung, dass sie sich an die Familie wenden sollten, die übrigen 14 Prozent rieten, Hilfe bei einem Psychologen, bei der staatlichen Sozialhilfebehörde, beim Seelsorger, bei Freunden und Nachbarn, Hilfsvereinen oder anderswo zu suchen.

Knapp zwei Drittel der Gewaltopfer sind Frauen

Im Jahr 2021 verzeichnete die Rumänische Polizei 51.222 Opfer von Gewalt, davon fast 42.700 Erwachsene und über 8500 Minderjährige. Knapp zwei Drittel waren erwachsene Frauen, das letzte Drittel bestand mit knapp über 50 Prozent aus erwachsenen Männern, gefolgt von minderjährigen Mädchen und Jungen, wobei Mädchen öfter betroffen sind. Was körperliche Gewalt betrifft, waren mehr als drei Viertel der Opfer weiblich und knapp ein Fünftel männlich.

Ebenfalls bei knapp einem Fünftel liegt der Anteil der männlichen Opfer, die „nur“ bedroht wurden, im Vergleich zu vier Fünfteln weiblicher Opfer. Von der Verletzung polizeilicher Annäherungs- und Kontaktverbote, die von der Polizei gegen potenzielle Bedroher erlassen wurden, waren mit 87 Prozent mehrheitlich Frauen als Opfer betroffen. Im Fall der Vergewaltigung und sexuellen Gewalt bildeten dagegen minderjährige weibliche Personen mit 59 Prozent eine beträchtliche Quote, gefolgt von erwachsenen Frauen mit 32 Prozent und minderjährigen männlichen Personen mit neun Prozent. In dieser Statistik fehlen die Männer komplett.

Was Geschlechtsakte mit Minderjährigen als Gewaltform betrifft, stellten mit einem Anteil von 93 Prozent Mädchen deutlich die Mehrheit der Opfer dar.

Frauen über Gewaltformen besser im Bilde

Auf die Frage nach den bekannten Gewalttypen gaben mit 92 Prozent die meisten Befragten verbale Gewalt an, gefolgt von körperlicher Gewalt, sexueller Belästigung, psychologischer, wirtschaftlicher, sozialer, digitaler und spiritueller Gewalt (z. B. Einschränkung der Religionsausübung, Verspottung religiöser, kultureller oder ethnischer Normen, Aufzwingen anderer Normen).

Im Vergleich zwischen Männern und Frauen waren Frauen in der Regel besser über die Gewaltformen informiert. Als Informationsquellen über Gewalt gegen Frauen nahmen das Fernsehen und die Sozialen Medien die ersten Plätze ein, gefolgt von Online-Nachrichtenportalen und dem Rundfunk.

Akzeptanz von Gewalt gegen Frauen gesunken

In der Studie wurden auch die Änderungen der Einstellung der Gesellschaft zur Gewalt gegen Frauen in den letzten knapp 20 Jahren betrachtet. Im Vergleich zu den ersten Studien aus dem Jahr 2003 hielten 2022 um 50 bis zu 200 Prozent mehr Befragte Gewalttaten wie etwa Beleidigung, Bedrohung, Schlagen oder Verprügeln einer Frau durch deren Partner sowie erzwungenen Geschlechtsverkehr für sehr schwere Taten.

Der Toleranzgrad der Gesellschaft für Gewalt gegen Frauen im Allgemeinen scheint in den letzten zwei Jahrzehnten stark gesunken zu sein, inklusive im Fall der wirtschaftlichen und sozialen Gewalt. Mit 42 Prozent verurteilten um 12 Prozent mehr Teilnehmer 2022 streng Männer, die ihrer Partnerin nicht erlauben, ihr eigenes Geld selbstbestimmt auszugeben. Männer, die ihrer Partnerin verbieten, die Wohnung allein zu verlassen oder allein auszugehen, wurden ebenfalls streng verurteilt. Der gleiche Trend wurde auch im Fall des Verbots eines eigenen Freundeskreises der Frau durch den Mann festgestellt.

Besorgniserregend wirkt jedoch die Tatsache, dass der Prozentsatz der Personen, denen solche Beispiele wirtschaftlicher und sozialer Gewalt gegen Frauen kein ernsthaftes Problem schienen, von zwei bis drei Prozent auf sechs bis acht Prozent gestiegen ist.

Dem Abschnitt wirtschaftliche und soziale Gewalt gegen Frauen wurden bei der vorliegenden Studie noch zwei Fragen hinzugefügt, und zwar nach der Einstellung zum Verbot der Suche eines Arbeitsplatzes sowie der Anwendung von Verhütungsmitteln. Beide wurden von 59 Prozent der Befragten als sehr schwerwiegend eingestuft.

In der Rangliste der als mehr oder weniger schlimm eingestuften Gewaltformen rangieren in aufsteigender Reihenfolge die verbale, dann die psychologische und die moderaten Formen körperlicher Gewalt, gefolgt von sexueller Belästigung, Vergewaltigung, schweren Formen körperlicher Gewalt und Geschlechtsverkehr ohne Einvernehmen zwischen Partnern.

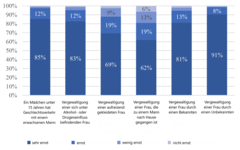

Die abgebildete Grafik vermittelt die Einstellungen der Befragten zu sexueller Gewalt und Vergewaltigung. Bis zu 91 Prozent verurteilten sexuelle Beziehungen zwischen einem Mädchen unter 15 Jahren und einem erwachsenen Mann, die Vergewaltigung einer sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss befindenden oder aufreizend gekleideten Frau bzw. einer Frau, die bereit war, zu einem Mann nach Hause zu gehen, oder die Vergewaltigung einer Frau unabhängig von den Umständen.

Auch die Forderung sexueller Gefallen für den Karriereaufstieg, das Begrapschen durch einen Unbekannten sowie Handynachrichten oder Witze mit sexuellen Anspielungen von Lehrern oder Professoren haben bis zu 86 Prozent der Befragten abgelehnt.

Zu den vermuteten Hauptursachen der Gewalt gegen Frauen nannten knapp ein Viertel Alkohol- und Drogenkonsum, Mangel an Kommunikation (12%), die menschliche Natur (11%), Armut, fehlende Erziehung oder Eifersucht (jeweils 9%), Untreue (5%) u. a. Schließlich kamen auch Vorurteile zutage, etwa, dass Täter wie Opfer häufiger einer bestimmten ethnischen oder religiösen Minderheit angehörten oder wenig gebildete bzw. wirtschaftlich benachteiligte Menschen wären. Wie erwartet, waren bei allen Grafiken die Personen mit Hochschulbildung und jene aus dem städtischen Bereich besser über das Thema aufgeklärt und zeigten wenig Akzeptanz gegenüber der Gewalt gegen Frauen im Vergleich zu jenen mit Sekundarschulbildung oder nur Grundschulbildung und jenen aus dem ländlichen Raum, wobei die prozentuellen Unterschiede nicht allzu groß sind.

Zur Vorbeugung und Bekämpfung der Gewalt in allen ihren Formen ist es wichtig, Kinder möglichst früh – insbesondere innerhalb der Familie – zu gegenseitigem Respekt anzuhalten und über ihre eigenen Rechte und die der Mitmenschen aufzuklären. Weiter sollte in Schulen, Kirchen und mittels öffentlicher Aufklärungskampagnen für das Thema sensibilisiert werden.