Mit der Absicht, eine Facharztausbildung in Deutschland zu beginnen, trafen am Dienstagabend, dem 18. März, sieben Medizinstudierende der Carol-Davila-Universität im Goethe-Institut in Bukarest zu einer Informationsveranstaltung ein. Der Veranstalter, ein deutscher Facharzt, hat sich darauf spezialisiert, angehende Mediziner aus Osteuropa auf diesem Weg zu begleiten: von der Sprachprüfung bis zur Bewerbung an deutschen Kliniken.

Viele der Medizinstudierenden befinden sich im fünften oder sechsten Studienjahr und stehen kurz vor ihrem Abschluss. Doch die Vorstellung, ihre berufliche Laufbahn im rumänischen Gesundheitssystem zu beginnen, erscheint ihnen wenig attraktiv.

Arbeitsbedingungen, respektvoller Umgang und starre Hierarchien sind zentrale Themen, die ihre Entscheidung beeinflussen.

Die Möglichkeit, eine Facharztausbildung in Deutschland zu absolvieren, klingt für viele verlockend: keine 36-Stunden-Schichten, eine bessere Einbindung in den Praxisalltag und weniger Konkurrenzdruck, so sind die Hoffnungen.

Warum Deutschland?

Das Interesse an einer beruflichen Zukunft in Deutschland sei groß, betonen die Studierenden, und das nicht nur wegen des besseren Gehalts. Vielmehr sei es die Arbeitskultur, die sie anspricht: „Es geht nicht nur um das Geld. Respekt, Zusammenarbeit und Kommunikation sind hier in Rumänien oft schwierig. Ich habe schlechte Erfahrungen im Krankenhaus gemacht, besonders als Frau. Manche Oberärzte erlauben sich unangemessene Scherze, die in den sexuellen Bereich gehen. Das möchte ich nicht erleben“, erzählt Aura.

Eine weitere Teilnehmerin berichtet, wie ein Praktikum in Deutschland ihre Entscheidung beeinflusst hat: „Ich war zunächst unsicher, ob ich wirklich nach Deutschland gehen möchte. Doch nach meinem Praktikum im letzten Jahr habe ich meine Meinung geändert. Die Menschen dort waren freundlich, ich habe viel gelernt, durfte selbstständig arbeiten und fühlte mich wertgeschätzt. Jetzt bin ich mir zu 80 oder 90 Prozent sicher, dass ich meine Facharztausbildung in Deutschland machen möchte.“

Die Problematik des rumänischen Gesundheitssystems spiegelt sich in vielen ihrer Erfahrungen wider. „Das System ist nicht gut organisiert. Es gibt viele Probleme, die sich nicht so schnell ändern werden, die Strukturen sind ein Überbleibsel aus dem Kommunismus. Vielleicht dauert es Jahrzehnte, bis sich etwas grundlegend verbessert“, meinte eine Medizinstudentin. Eine andere Teilnehmerin betont: „Ich liebe mein Land, meine Familie und meine Freunde. Aber ich möchte meine Karriere nicht aufgeben. Nach fünf Jahren Studium und praktischer Erfahrung sehe ich, dass sich nichts verändert.“

Herausforderungen für junge Mediziner

Neben den strukturellen Problemen spielt auch die finanzielle Situation eine Rolle: „Als Assistenzarzt verdient man hier in den ersten Jahren nur etwa 1000 Euro netto. Das reicht kaum, um in Bukarest zu leben, Miete zu zahlen und sich zu versorgen.“

Ein zentraler Wunsch der Studierenden ist es, während der Facharztausbildung früher praktisch eingebunden zu werden: „Assistenzärzte dürfen oft jahrelang nicht operieren, sondern nur den Oberärzten assistieren. Selbst nach mehreren Jahren dürfen sie maximal an der Haut nähen. In Deutschland wird man früher eingebunden“, schildert eine anstrebende Kinderchirurgin.

Ein weiteres Problem sind die starren Hierarchien in rumänischen Krankenhäusern. „In Deutschland sehen die älteren Ärzte die jüngeren nicht als Konkurrenz, sondern als Unterstützung. Hier ist das oft anders. Ich habe das Gefühl, dass viele Ärzte ihren Status nutzen, um die Jüngeren kleinzuhalten, anstatt sie zu fördern“, beschreibt eine Studentin.

Die Rolle der Informationsveranstaltung

Die Veranstaltung im Goethe-Institut wurde von einem deutschen Facharzt organisiert, der seit Jahren junge Ärzte aus Osteuropa berät und an deutsche Kliniken vermittelt. In seinem Vortrag erklärte er den Medizin-Studierenden, wie die Facharztausbildung in Deutschland strukturiert ist und welche formalen Hürden sie erwarten. Ein zentrales Thema war die Sprachkompetenz: „Die Sprache ist der Schlüssel. Wer gut Deutsch spricht, hat nicht nur bessere Chancen im Krankenhaus, sondern auch auf dem Wohnungsmarkt“, so der Veranstalter.

Die Veranstaltung schloss mit der Frage an die Teilnehmenden ab, wer einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren möchte.

Seit Jahren keine Veränderung im System

Rumänien leidet seit Jahren unter einem „Brain Drain“. Der Veranstalter betonte, dass die jungen Mediziner nicht darauf warten könnten, bis sich grundlegende Veränderungen im Land ergeben, sie suchten jetzt nach besseren Bedingungen. Das könne man weder ihnen noch ihm zum Vorwurf machen. Seiner Einschätzung nach gebe es in Rumänien eine Überproduktion an gut ausgebildeten Fachkräften, während in Deutschland ein akuter Mangel herrsche – eine Dynamik, die diese Migrationsbewegungen verstärke.

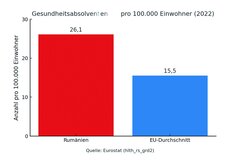

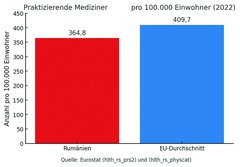

Zahlen belegen tatsächlich, dass Rumänien im EU-Vergleich viele medizinische Absolventen hervorbringt. Gleichzeitig zeigt sich jedoch: Wenn ein erheblicher Teil dieser Absolventen das Land verlässt, entstehen langfristig Versorgungslücken. So liegt die Zahl der tätigen Mediziner in Rumänien laut Euro-stat mit 3,5 pro 1000 Einwohner deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Die Ursachen dafür decken sich mit den Erfahrungen der hier befragten Studierenden: schlechte Arbeitsbedingungen, fehlende Weiterbildungsplätze, starre Hierarchien und mangelnde Anerkennung.

Eine Entwicklung, die bereits auf tiefere strukturelle Probleme hinweist: Da ein großer Teil der Ärzte in Rumänien bald das Rentenalter erreicht, insbe- sondere in ländlichen Regionen, dürfte sich der bestehende Versorgungsengpass in den kommenden Jahren weiter verschärfen, wenn kein Nachwuchs nachkommt.

Das Dilemma

Während Rumänien nicht genügend Anreize bietet, um junge Mediziner im Land zu halten, profitiert Deutschland in vielfacher Hinsicht nicht zuletzt, weil dort weiterhin ein Mangel an Studienplätzen für Medizin besteht. Viele Kliniken sind deshalb auf ausländische Fachkräfte angewiesen.

Diese Entwicklung wirft grundsätzliche Fragen auf: Wie kann Rumänien die Abwanderung seiner gut ausgebildeten Mediziner stoppen? Und welche Verantwortung trägt Deutschland, wenn es strukturell von dieser Abwanderung profitiert?

Für die Studierenden in Bukarest stehen diese Fragen jedoch nicht im Vordergrund. Für sie geht es um eine persönliche Entscheidung: bessere Arbeitsbedingungen, eine wertschätzende Umgebung und eine Perspektive für ihre berufliche Entwicklung. Ob sie eines Tages zurückkehren oder dauerhaft im Ausland bleiben, ist für viele zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.