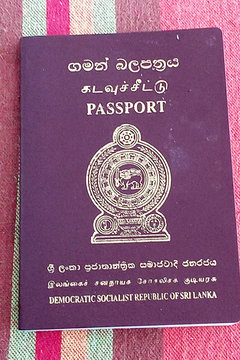

Akin lümmelt sich in die Ecke eines Kiosks und isst sein Sandwich. Er schaut auf die Häuserwand und beobachtet einen älteren rumänischen Herrn, der Glasflaschen in einen Kauflandbeutel quetscht, als er mich anruft. Er klammert sich an sein Handy, es scheint, als würde es ihm das Gefühl geben, ein Stück zu Hause mit sich herumzutragen. Ein vergewissernder Griff in die Jackentasche, das Metall ist kalt und klebrig in der Morgenluft. Das Gewicht in der Hand spendet Sicherheit, einen schmerzhaften Trost. So stelle ich mir Akin vor, als er mir am Telefon von seiner Migrationsgeschichte erzählt. Akin ist 32 Jahre alt und kommt aus Sri Lanka. Vor vier Monaten ist er durch eine Agentur nach Rumänien gekommen, die ihm für 4000 Dollar Papiere besorgt hat.

Bevor er mir geschrieben hat, war ich in zahlreichen Facebook-Gruppen unter-wegs, in denen „Leute aus Asien nach Arbeit in Rumänien suchen“. Die meisten Antworten, die ich auf meine Frage erhalte, sind verzweifelte Bitten nach Papieren, um nach Europa zu kommen. Aber es sind auch dubiose Angebote von Rumänen dabei, die hinter meinem Namen eine deutsche Firma vermuten und mir eine Kooperation nahelegen. Auf meiner Suche nach offiziellen Zahlen zu Migranten stoße ich auf Anzeigen von Vermittlungsfirmen wie „Saish Internations SRL“, die „Unterstützung von Arbeitgebern bei der Einstellung hochwertiger Humanressourcen“ anbieten. In Rumänien wurde durch Abwanderung eine Lücke in den Arbeitsmarkt gerissen. Diese fehlenden Berufe werden jetzt in Deutschland, Spanien, Italien oder Großbritannien ausgeführt. Vor Ort schließen Migranten aus Ländern wie Nepal, Indien, Vietnam, Bangladesch, Sri Lanka, Pakistan und den Philippinen die entstandene Lücke. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) war 2018, abgesehen von der Republik Moldau und der Türkei, Vietnam auf dem ersten Platz der Einwanderungsländer für Arbeitsmigration nach Rumänien. Die meisten kommen mit einer temporären Aufenthaltskarte (TRC), die von der Einwanderungsbehörde oder dem Außenministerium vorerst für ein Jahr ausgestellt wird.

Ich fragte Akin, wie es ihm gefällt, in Rumänien zu leben. „Ich mag Rumänien. Rumänien ist ein sehr schönes Land, glaube ich. Konstanza hat mir sehr gefallen.” Er schickt mir ein Foto von sich mit schräg sitzender Sonnenbrille, aber breitem Grinsen vor einem Sonnenschirm aus Stroh. Ich denke zynisch an die furchtbar prolligen deutschen Gäste in den All-Inklusive-Hotels am Schwarzen Meer. Akin zögert. „Ich habe das Gefühl, dass ich hier ein Ausländer bin. Ich denke immer, dass mein nächster Job besser wird. Ich war schon in Bukarest, Alba Iulia, Konstanza und Deva. Für die Leute bin ich nur zum Arbeiten hier. Ich spüre an der Art, wie sie mich ansehen, dass ich ihnen egal bin. Ich will hier wirklich nicht sein.“

Viele Sätze von Akin fangen mit „Ich habe gehört....” und „Sie sagten, es wäre einfacher, wenn...” an. Er sendet mir Fotos von allen Orten in Rumänien, die er gesehen hat. Es sind Bilder von Bahnhöfen unter blauem Himmel, über den abwechselnd graue Wolken, Wattewolken oder fade Rauchfäden ziehen. Es bleiben Nicht-Orte, die überall sein könnten. Es ist so, dass viele Einheimische sich gar nicht vorstellen können, was für einen Blick Migranten auf ihr Land haben. Akin meint, kein Mensch sollte seine Heimat verlassen müssen, um sich ein würdiges Leben aufzubauen.

Am Anfang hat er in Konstanza als Hilfskraft im Restaurant und in diversen Reinigungsfirmen gearbeitet. In seinem neuen Job hat er viel zu tun: Laut Vertrag muss er zehn Stunden, sechs Tage die Woche für 2500 Lei (500 Euro) im Monat arbeiten. Neben der schweren körperlichen Arbeit und den Überstunden machen ihm beson-ders die Wochenenden zu schaffen, in denen er das Haus kaum verlässt: „Ich schaue aus dem Fenster. Es ist sehr langweilig. Ich schaue aus dem Fenster und bin allein. Ich kenne niemanden hier und es gibt nichts zu tun. Ich gehe dann ins Internet und schaue mir Filme an.”

Seine Unterkunft bekommt er vom Arbeitgeber gestellt, er teilt sich einen Raum mit seinen Arbeitskollegen. Meistens stapeln sich die Hochbetten übereinander. Der Großteil seiner Zimmerkollegen kommt aus Bangladesch, Nepal und Indien – überwiegend Männer, für Frauen sei die Reise gefährlich, erzählt er. In einigen Textilfabriken habe er aber Frauen aus Vietnam und China getroffen. Akin erzählt mir, dass Sri Lanka ein schöner Ort sei, dass er vor Corona in einem Fünf-Sterne-Hotel gearbeitet habe und er seine alte Arbeit mochte. Doch dann kam der wirtschaftliche Einbruch durch das Ausbleiben von Touristen letztes Jahr, Akin hat seinen Job verloren und andere Jobs sind in Sri Lanka noch schlechter bezahlt. Er fügt nach einigen Sekunden Stille hinzu, dass es immer noch besser sei, in Rumänien ausgebeutet zu werden, als in Sri Lanka.

Akin wohnt seit zwei Wochen in einer siebenbürgischen Kleinstadt. Seit gestern schmerzt sein Rücken vom Stehen und das Rattern der Maschinen, mit denen er das Leder bearbeitet, klingt in seinen Ohren fort. Er arbeitet für eine teure Marke, die Ledertaschen und Kleider verkauft. Auf ihrer Facebookseite werben sie mit Luxushandtaschen vor einem sterilweißen Ikeahintergrund. Vor einigen Monaten hat besagte Firma folgendes Statement auf Englisch gepostet: „Mach dir keine Sorgen, wir sind für dich da! Im letzten Monat haben wir viele neue Mitarbeiter mit einem neuen Job glücklich gemacht. Willst du auch so glücklich sein wie sie? Warte nicht länger und registriere dich jetzt! Damit du so schnell wie möglich starten kannst!”

Er sagt über Rumänien: „Manche Menschen sind gut, aber ich hatte einige sehr schlechte Arbeitgeber, das waren keine guten Menschen. Das Leben hier ist schwer. Sie helfen einem nicht, wenn man krank ist, im Krankenhaus haben sie mich abgewiesen, als ich einen Arbeitsunfall hatte.”

Ich begebe mich in die Abgründe des rumänischen Journalismus. Der rumänische Rassismus beginnt bei Kommentaren in Youtube-Videos wie „asiatische Arbeiter sind loyal und akribisch, engagiert und verantwortungsbewusst“ und endet mit der Schlagzeile „in einer Kommune in Cluj angestellte Vietnamesen angeklagt, die Hunde der Einheimischen gefressen zu haben“ (Stirile ProTv, 26/02/2020).

Akin sagt, er glaubt, dass Deutschland die Leute besser behandelt. Ich schweige und denke an die rumänischen Migranten, die in Halle Neustadt 500 Euro für ein dreckiges Loch bezahlen und in irgendwelchen Subunternehmen arbeiten, mit der Angst, jede Woche rausgeschmissen zu werden, wenn sie ein fiktives Arbeitspensum nicht erfüllen.

„Ich kenne die Sprache nicht. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Das ist Europa. Wenn Menschen aus Asien hierherkommen, würden sie enttäuscht sein. Du hast keine Wahl, nach Westeuropa kommst du nicht so einfach. Das ist so teuer. Ich bin hier, weil ich meiner Familie helfen wollte. Aber ich habe bis jetzt noch kein Geld zu ihnen schicken können.“

Ich bin mir bewusst, dass Akin nicht mit mir redet, weil er glaubt, dass es wichtig sei, öffentlichkeitswirksam über die Ausbeutung von Migranten zu berichten. Er ist einsam, isoliert und weiß nicht, wie ihm geschieht. Nach einigen Telefonaten findet er den Mut und fragt mich, ob ich ihm helfen kann, nach Deutschland zu kommen. Seitdem klingelt mein Telefon ständig. Ich bedanke mich für seine Hilfe, aber ich sage auch, dass ich all das nur als Journalistin tue. Ich gebe ihm die Telefonnummern von ein paar Sozialarbeitern. Danach bricht unser Kontakt ab.

Ebenso wie der deutsche Arbeitsmarkt dringend auf südosteuropäische Einwanderer angewiesen ist, bewusst auf deren systematische Ausbeutung baut – arbeiten im gleichen Moment im rumänischen Dienstleistungssektor Migranten aus dem asiatischen Raum unter illegalen Arbeitsbedingungen. Diese Alltäglichkeit ist keiner neuen Partizipation geschuldet, sondern einem Maß an Verzweiflung, welches die Grenzen freiwilliger Arbeitsmigration überschreitet.

Leute wie Akin gehen weg, um so schnell wie möglich wieder heimzukommen – und bleiben in der transnationalen Gleichzeitigkeit zwischen Heimat und neuer Fremde in einem Schwebezustand hängen, wo sie von einzelnen Kontaktpersonen abhängig und isoliert sind.