Man merkt es gleich, wenn man es aufschlägt: Das neue „Deutsche Jahrbuch für Rumänien 2025“, frisch aus der Honterus-Druckerpresse, hat eine kleine Beautykur durchgemacht – größere Bilder, viel bessere Druckqualität und ein attraktiv strukturiertes Layout. So soll dann auch das neue Jahr werden, bitteschön: bunt und spannend, glatt und glänzend, ohne „Eselsohren“ und „Kaffeeflecken“!

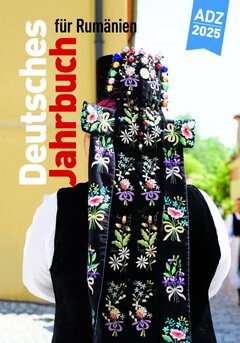

Nun kommen auch die Bilder im Kalender besser zur Geltung, dessen Motto diesmal lautet: „Frisch gebockelt, wohlbehütet, unter der Haube – siebenbürgisch-sächsischer Kopfschmuck“. Die Fotos hat George Dumitriu im Laufe der Jahre auf verschiedenen Sachsentreffen und Heimattagen geknipst. Die Texte dazu stammen aus der Feder von Expertin Ines Wenzel, die vom Tschureltchen über die Matz bis zum Bortentürchen alles ausführlich erklärt.

Ausblick auf 2025, Rückblicke auf das alte Jahr

„Was wird uns 2025 bringen?“ fragt sich DFDR-Vorsitzender Dr. Paul-Jürgen Porr wie immer in seinem Vorwort. Er konnte zum Zeitpunkt noch nicht wissen, was uns alles bevorstand: die Annullierung der Präsidentschaftswahlen, das Erstarken der Rechtsextremisten im eigenen Land, Donald Trump erneut als US-Präsident, Herausforderungen über Herausforderungen… Die sieht auch der deutsche Botschafter Dr. Peer Gebauer auf uns zukommen, dafür darf 2025 aber auch gefeiert werden: 35 Jahre Deutsche Einheit, 145 Jahre Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern.

Im Interview im Kapitel „Im Dienste der Gemeinschaft“ blickt Porr immerhin positiv auf das Große Sachsentreffen 2024 in Hermannstadt/Sibiu zurück, das eine wichtige Mission erfüllt hat: die Aktivierung und Vernetzung der sächsischen Jugend über Länder und Kontinente hinweg! Ovidiu Ganț ist im Superwahljahr 2024 erneut als Abgeordneter der deutschen Minderheit hervorgegangen und wurde auch wieder zum Sekretär der Abgeordnetenkammer gewählt, was seine gute Position in der Fraktion verdeutlicht. Im Dezember 2024 erfüllten sich 20 Jahre seit seinem ersten Mandat. Vor allem auf die letzte Legislaturperiode blickt er in seinem Beitrag zurück: Delegationen, Regierungssitzungen, Haushaltsverhandlungen mit guten Ergebnissen für die Minderheiten: 14% mehr Geld, je 500.000 Lei für die Renovierungsarbeiten am evangelischen Bischofspalais in Hermannstadt und der katholischen Diözese in Temeswar. Unter den Gesetzen, von ihm initiiert oder unterstützt: 22 angenommen. Das Wichtigste: der 21. April als Tag der Freundschaft zwischen Rumänien und Deutschland. „Bereit für neue Herausforderung“ sieht sich Astrid Fodor, erneute Bürgermeisterin Hermannstadts, die Hannelore Baier im Interview ausführlich über Erreichtes und Pläne informiert. Auf vier Jahre Amtszeit als Unterstaatssekretär beim Departement für Interethnische Beziehungen an der rumänischen Regierung (DRI) blickt Thomas Șindilariu zurück: Auf sein Konto gehen die großen Wanderausstellungen zu Brukenthal, Andreanum und Pandemien. Sein größter Erfolg: der Regierungserlass für das Funktionieren des Brukenthal-Museums nach 16 Jahren Stillstand.

Zum Anlass seines 25-jährigen Bischofsjubiläums sprach Raluca Nelepcu mit dem emeritierten Bischof Dr. h.c. Martin Roos, ein Rückkehrer übrigens nach Auswanderung. Kirchlich geht es weiter mit der GEKE-Vollversammlung 2024 in Hermannstadt: 96 lutherische, methodistische, reformierte und unierte Kirchen gehören dieser Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa an und leben „Kirchengemeinschaft als dynamisches Projekt“, in dem man auch verschieden sein darf, verrät GEKE-Präsident John Gladbury gegenüber Aurelia Brecht. Wo es keine Vorbilder gibt, müssen Wege eben im Gehen entstehen: 30 Jahre ist es nun her, seit Frauen in der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien als Pfarrerinnen ordiniert werden. El-friede Dörr, Verfasserin der Festschrift „Wege entstehen im Gehen“, stellt die Stimmen ihre Kolleginnen hierzulande, anderer Pfarrerinnen sowie des Bischofs zum Thema vor.

Aus den Kulissen des politischen Geschäfts anno dazumal erinnert sich der ehemalige Abgeordnete Wolfgang Wittstock im Fünfjahrestakt: 2015, 2020 - und nun 2025 zu Ehren der 35. Jährung seit der Gründung des DFDR.

Noch ein Rückkehrer: Christian Macedonschi. Seit 2006 lebt der mit 18 nach Nürnberg ausgewanderte Kronstädter wieder in seiner Geburtsstadt, wo er u.a. den deutschen Wirtschaftsclub mitbegründet, das Oktoberfest ins Leben gerufen und die Städtepartnerschaft mit Nürnberg – im Mai 2024 besiegelt – initiiert hat, wie Dieter Drotleff vermittelt.

Für die deutsche Sprache engagieren sich: die Schulinspektorin für Deutsch in Temesch, Viorica Silvia Decean; Andreea Tribulic, die eine äußert erfolgreiche deutsche Kindertruppe gegründet hat – beide vorgestellt von Andreea Oance; und der Sathmarer Deutschlehrer Adalbert Csaszar, der sich im Gespräch mit Arthur Glaser als langjähriger ADZ-Leser outet und sie auch im Unterricht gern verwendet. Mit schwäbischen Tänzen, für die sich ein junger IT-Ingenieur als Hobby begeistert, schließt Raluca Nelepcu das Kapitel.

Deportationsgedenken, Frida Kahlo, internationales Singen auf dem Dorf

Das Trauma einer Gemeinschaft jährt sich heuer zum 80. Mal: die Deportation der Deutschen Minderheit in die ehemalige UdSSR. Daran erinnern Hannelore Baier und Werner Kremm im zweiten Kapitel „Aus Stadt und Land“. 80 Jahre haben vieles geklärt, aber nichts vergessen gemacht, schließt Kremm anhand der von ihm 2024 herausgegebenen Leidensanthologie der Kinder der Russlandverschleppten.

1944, Flucht aus dem Banat in Richtung Westen: „Kind, halt dich am Pingl fest“, sagte die Mutter zu Christine, kaum 6 Jahre alt. Das Pingl war das kleine Bündel, das die Familie mitnehmen durfte; die Geschichte erzählt Raluca Nelepcu. In „Beste Mädchenbildung über Jahrhunderte hinweg“ über die Schulen der Notre-Dame Schwestern lässt sie uns dann an ihrer 2024 geleisteten Doktorarbeit teilhaben.

Das „Tor zur Welt“ – den Flughafen Kronstadts – erkundet verbal Elise Wilk: Ein Traum für alle, die nicht mehr dauernd nach Bukarest fahren wollen, doch nicht ohne „Turbulenzen“…

Nur wenige dürften die mexikanische Malerin Frida Kahlo mit Arad in Verbindung bringen: Ihre Großeltern väterlicherseits, Henriette und Jakob Kahlo, sollen einer jüdisch-ungarischen Familie im damaligen Habsburgerreich entstammen. Wissenschaftlich umstritten - aber Grund genug für Ștefana Ciortea-Neamțiu, durch das Arad jener Zeit zu führen. Im nächsten Beitrag stellt sie die 200 Jahre alte Klapka-Bibliothek in Temeswar vor.

Von der Stadt geht es auf die Dörfer: Marlies Markel-Gherghiceanu ist vor acht Jahren nach Deutsch-Weißkirch/Viscri gezogen. Was macht man dort als inzwischen zweifache Mutter? Ganz einfach: singen! In allen Sprachen der Welt, im von ihr gegründeten internationalen Chor „Canta Viscri“; die Geschichte erzählt Laura Câpâțână-Juller. Mutig waren die beiden jungen Temeswarer Alexandru und Bianca Levai, als sie nach der Pandemie in Charlottenburg/Șarlota eine Kräuterfarm gründeten. Inzwi-schen ist ihr frisches Grün aus den Temeswarer Feinschmeckerlokalen nicht mehr wegzudenken, berichtet Andreea Oance. „Der Mann, der die Geheimnisse der Turmuhren kennt“ ist eigentlich Elektriker, doch hat der 87-jährige Autodidakt Zoltan Boer jahrelang die Turmuhren von Kirchenburgen im Burzenland repariert, erzählt er Șerban Câpâțână.

Über Ehrenamt in Siebenbürgen geht es bei Krisztina Molnar: Beispiele sind der Verein „Casa Educației Reghin“ für Dorfkinder in Bootsch/Batoș, die 16-jährige Kirchenführerin Katharina Servatius-Depner in Mediasch und die bekannte „Ambulanța pentru Monumente“ zur Denkmal-Notrettung von Ștefan Vaida.

Ursula Philippis vor zwei Jahren begonnene Geschichte einer rumänischen Melonenverkäuferin, die den Sommer in Siebenbürgen und den Rest des Jahres in Deutschland verbringt, schließt das Kapitel. Wie helfen, fragt sich noch die Autorin in Anbetracht einer dramatischen Wendung, da ist Anamaria auch schon wieder abgereist...

Im Kaleidoskop literarischen Schaffens: Von Tibet bis zu den Dobrudschadeutschen

Die Highlights aus Kapitel 3 „Kultur und Kulturschaffende“: Den Maler Stefan Orth als Buchgestalter zum Anlass seines 80. Geburtstags stellt Joachim Wittstock vor. Die charmante Selbstbiografie des Komponisten Paul Richter (1875-1950) hat Kurt Philippi beigesteuert. An die verstorbene Germanistin Heide Flagner erinnert Mariana Lăzărescu in ihrer Hommage. Wissenschaftlich wird Dr. Klaus Fabritius, der die „Pathogenesis“ des Siebenbürger Forschers Dr. Carl Jickeli vorstellt, ein über hundertjähriges Werk zur Evolutionstheorie. Karl Wilhelm von Martinis Reisebriefe aus dem Jahr 1849, von Dr. Winfried Siebers, lassen das Banat und die Habsburgermonarchie auferstehen.

In Kapitel 4, „Lesepaß und Literatur“, reist Dagmar Dusil nach Tibet, Karin Gündisch erinnert sich an ein Waisenmädchen, das nicht wusste, dass es Jüdin war, und Carmen E. Puchianu dichtet über die Liebe und mal nicht über den Tod. Alexandru Bulucz würdigt Ernest Wichners „Mammutleistung als Literaturvermittler“, gefolgt von Waldemar Fromms Laudatio auf Hellmut Sailer zum Anlass der Verleihung des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreises.

In Kapitel 5, „Heimat, Brauchtum und Mundart“, warnt der Historiker Harald Roth jene, die das 800-Jahr-Jubiläum Bartholomae willkürlich ins Leben gerufen haben, vor Geschichtsklitterung und erklärt ausführlich seine Beweggründe. Das Große Sachsentreffen mit Blick von außen beschreibt der deutsche Journalist Thomas Wagner: 800 Jahre Freiheitsbrief - Wer ist bekannter, Maffay oder Johannis? -Altersweise und jugendfrisch: Eginald Schlattner.

Mit den Dobrudschadeutschen befasst sich ausführlich Cristiana Scărlătescu anhand einer Ausstellung über deutsches Leben in Karamurat, Interviews mit der Organisatorin Andreea Wisoșenschi und Titus Möllenbeck, deutscher Bildungsreferent mit Wurzeln in der Dobrudscha, und einer Studienreise für Jugendliche aus drei Ländern. Erinnerungen an ein Banater Familienschicksal liefert Thomas Dapper in „Die blauen Trauben meines Großvaters“. Schmunzelnd lassen wir die Lektüre mit den von Helen Alba verfassten oder gesammelten charmanten Mundartbeiträgen in banatschwäbischem Dialekt ausklingen - und dem Rätsel von Ovidiu Șperlea, in dem es diesmal um „A“ wie „ALT“ geht – Alt, der Fluss.