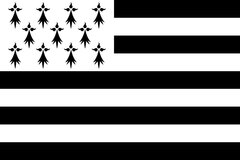

Das Verwaltungsgericht fällte seine Entscheidung in einer Weise, die einer Schwarz-Weiß-Malerei gleichkommt: Die bretonische Flagge am Rathaus von Naoned/Nantes hat dort nichts zu suchen, sie muss entfernt werden. Diese Sichtweise des Gerichts beschreibt Gwenn-ha-Du (bretonisch für weiß und schwarz) perfekt: Die Flagge ist nun einmal in diesen beiden Farben gehalten. Es stellt sich aber die Frage, ob es nicht auch Grautöne zwischen schwarz und weiß gäbe, die es ermöglichen würden, dass die Flagge auch in Zukunft gehisst wird.

Der Grund für die Entscheidung ist: Es gibt keinen Beschluss des Stadtrates, die bretonische Flagge am Rathaus zu hissen; die Stadtverwaltung hatte vor vier Jahren ohne einen solchen Beschluss entschieden, dass neben der französischen, der europäischen und der Fahne der Stadt Nantes auch Gwenn-ha-Du im bretonischen Wind flattern solle. Dagegen hatte ein Bürger Einspruch erhoben.

Frankreich erkennt die Existenz nationaler Minderheiten auf seinem Staatsgebiet bekanntlich nicht an. Bestenfalls werden regionale Sprachen zur Kenntnis genommen, und das auch nur, wenn entsprechend Druck ausgeübt wird.

In der Bretagne ist seit Langem Druck im Kessel aus Zorn darüber, dass bretonische Kultur und Traditionen nicht nur nicht gefördert, sondern ihre Entfaltung behindert werden. In diesem Licht interpretiert der Verband Breize Unvan (Vereinte Bretagne) auch die Entscheidung des Gerichts.

Nantes ist die historische Hauptstadt der Bretagne. Allerdings wurde nach dem Zweiten Weltkrieg das Departement Loire-Atlantique mit Nantes von der Bretagne abgetrennt und der Region Pays de la Loire zugeschlagen, ganz nach dem alten Motto „Teile und herrsche“, sprich, um die aufmüpfigen Bretonen und ihre Forderungen niederzuhalten. Seither bemühen sich die Bretonen – und zwar in diesem Punkt geeint von links bis rechts – um die Wiedervereinigung. Der Verband Breize Unvan bündelt all die Vereinigungen, die dies fordern.

Der Verband kritisiert, dass gegen-über den Bretonen zweierlei Maß angewendet werde. Die bretonische Flagge müsse wegen einer verwaltungstechnischen Banalität abgenommen werden, aber dass der frühere Präsident des Rates des Departements Loire-Atlantique die Abstimmung über eine 2018 von 105.000 Bürgern unterzeichnete Petition ablehnen konnte, ohne rechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen, stößt Breize Unvan sauer auf. Breize Unvan hatte die Unterschriften gesammelt, um eine Volksbefragung zur Wiedervereinigung der historischen Bretagne auf den Weg zu bringen.

Diese Forderung wird seit 50 Jahren unermüdlich gestellt, immer wieder gibt es Proteste gegen die Aufspaltung. 2014 waren sie besonders heftig, als die Regierung des damaligen Präsidenten François Hollande eine Gebietsreform durchführte, von der die Bretonen noch tiefgreifendere Verschlechterungen befürchteten: Die Bretagne sollte in einer Großregion „Grand Ouest“ aufgehen, lautete die Sorge. So weit kam es nicht, auch weil die Bürger heftigen Widerstand leisteten. Dem Elsass dagegen widerfuhr genau das, was auch für die Bretagne geplant gewesen war: Es ging 2014 in einer neuen Makroregion „Grand Est“ auf und war fortan nicht mehr existent.

In der Bretagne wird jedes Jahr am 12. Oktober an die Forderung nach Wiedervereinigung erinnert. Auch heuer demonstrierten 300 Menschen bei einem Aktionstag in Nantes für dieses Anliegen, wie die Tageszeitung „Ouest France“ berichtet.

Frankreich ist freilich nicht das einzige EU-Mitglied, in dem Symbole nationaler Minderheiten im öffentlichen Raum auf juristischem Wege bekämpft werden. Solches ist auch in Rumänien der Fall, wo nicht nur ungarische Aufschriften auf Rathäusern (obwohl sie immer Teil einer zweisprachigen, ungarisch- und rumänischsprachigen Aufschrift sind) systematisch angegriffen werden, wie die Miko-Imre-Vereinigung für den Schutz von Minderheitenrechten kritisiert. Die Vereinigung ist eine Gründung des Dachverbandes der ungarischen Minderheit in Rumänien.

Regelmäßig entscheiden rumänische Gerichte, dass solche Aufschriften entfernt werden müssen.

Auch die Fahne des Szeklerlandes ist Ziel juristischer Attacken. Vor einiger Zeit musste die Stadtverwaltung von Szeklerburg / Miercurea Ciuc / Csíkszereda die Szeklerfahne ebenso vom Rathaus entfernen wie die Aufschrift „Városháza“ (ungarisch für Rathaus), obwohl neben der ungarischen auch die rumänische Aufschrift „Primărie“ stand. 79 Prozent der Einwohner von Szeklerburg sind Szekler, Angehörige eines ungarischen Stammes, die in drei Landeskreisen im Nordosten Siebenbürgens kompakt siedeln und dort die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Was die Ungarn in Siebenbürgen zusätzlich in Rage bringt: In der Bukowina beispielsweise ist es überhaupt kein Problem, die Flagge der historischen Landschaft zu hissen. Mehr noch: Sie wird sogar für das touristische Marketing verwendet, zumal die Bukowina für bunte Trachten und Traditionen steht. Das gilt zwar auch für das Szeklerland. Aber dort bevorzugt Rumänien die Schwarz-weiß-Malerei.

Die Europäische Vereinigung von Tageszeitungen in Minderheiten- und Regionalsprachen (MIDAS) wurde 2001 auf Vorschlag der Chefredakteure von Tageszeitungen gegründet, die in Minderheiten- oder Regionalsprachen erscheinen. Ziel war es, ihre Strategien zu koordinieren und die Zusammenarbeit in den Bereichen Informationsaustausch, Druck und Marketing zu fördern. Inzwischen haben sich 27 Zeitungen aus 12 Ländern MIDAS angeschlossen. Die derzeitige Präsidentin ist Edita Slezáková.