Die schönsten Momente des Jahres waren zu Weihnachten – auch für die deutsche Volksgruppe in Banat war das seit jeher so. Sie wurden als Belohnung für die bisherige Arbeit gesehen und ließen die Menschen aufleben und sollten sie auf die kommende Arbeit vorbereiten. Als Volksgruppe pflegten sie ihre Bräuche, Traditionen an den Feiertagen, denn sie waren fest verankert im Glauben und der Alltag war immer mit Arbeit gefüllt und erst der Feiertag ließ das Leben stillstehen und wendete die Menschen vom Weltlichen ab und half ihnen, ihre Verbindungen mit dem Jenseits zu erneuern. Msgr. Sebastian Kräuter, der ehemalige Bischof des Banates in Temeswar, sagte: „Die Feste waren sozusagen heilig“. Vor allem Erinnerungen an Familienfeste und an die Kindheit, deren Universum verbunden ist mit dem Idealbild von Harmonie und Solidarität derer, die der Feiertag zusammenbringt. Ihre Aufgabe schien es zu sein, den Zusammenhalt der Familie und der Gemeinschaft zu stärken und in der Erinnerung ein Vorbild für diesen Zusammenhalt zu bleiben, verbunden mit starken positiven emotionalen und affektiven Verbindungen.

„Weihnachten ist ein Fest der Familie, der Versöhnung. Wenn es Menschen gibt, die sich seit Jahren streiten, ist der Weihnachtstag der Tag der Versöhnung. Die ganze Familie versammelt sich. Ich kann die Heiligabende nicht vergessen, an denen mein Großvater, meine Großmutter und meine Eltern noch gelebt haben“, sagt Stefan Boleraz (geboren 1927), ehemaliger Leistungsruderer aus Temeswar. Auch in ärmeren Familien, in denen es viele Kinder gab, bleibt Weihnachten ein fester Feiertag. In einem Interview erzählt er: „Wir hatten einen riesigen Weihnachtsbaum, der bis zur Decke reichte. Der Raum war eine Woche zuvor verschlossen worden. Da durfte ich nicht hinein. Man sagte uns, dass der Engel kommt und etwas bringt. Ich wartete auf den Engel. Dann kamen Großvater, Großmutter, Mutter, Vater, wir blieben alle im anderen Zimmer, und mein Vater verschwand und die Glocke wurde geläutet. Die Tür ging auf, die Kerzen wurden angezündet, es war dunkel, nur der Baum war beleuchtet... Und ich vergesse nicht, dass ich eine elektrische Eisenbahn bekam, die um den Baum herumfuhr. Ich war sehr, sehr glücklich. Großvater kam, und unter dem Baum waren Geschenke verpackt, und auf der Packung stand: „Mutter für Stephan“, „Mutter für Vater“, „Vater für Stephan“, „Vater für Großvater“. Wir durften zum Baum gehen, aber zuerst sangen wir „Stille Nacht, heilige Nacht“, „Oh Tannenbaum“. Wir wünschten uns gegenseitig Frohe Feiertage und, dass wir ein Leben lang so vereint sind, wie wir es jetzt sind. Das haben sie immer gesagt, und dann sind wir zu den Geschenken übergegangen ... Das war der emotionalste Moment. Ich sparte Geld und kaufte meiner Mutter manchmal einen Schal oder Handschuhe. Meine Mutter schenkte mir Spielzeug, Socken, Hemden, Pullover, Schlittschuhe. Die ersten Paar Skier waren auch einmal unter dem Baum, Ski mit Bindungen... Es war das schönste Geschenk! Obwohl wir wussten, dass es den Weihnachtsmann nicht gab, hielten wir an der Tradition fest.“

Die Zubereitung von Gerichten, Süßigkeiten sowie deren Verzehr werden oft erinnert, da sie integraler Bestandteil spezifischer Traditionen sind, in ihrer Verschiedenheit, die zusammenhängen mit den Eigenheiten einer bestimmten Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe in einer Familientradition oder sich auf die Verteilung auf räumlich oder sozial abgegrenzte Bereiche beziehen. Wenn der Verzehr von Würstchen mit Meerrettich eine regionale Identitätskomponente zu sein scheint, wie sie von den Deutschen, aber auch von Rumänen konsumiert werden, stellt der Verzehr von Fisch am Heiligabend eine Verbindung zur slowakischen Küche her. „Als mein Großvater noch lebte, war das in unserer Familie Brauch: Am Weihnachtsabend aßen wir gebratenen Fisch. Wein- oder Fischsuppe ist spezifisch. Großvater ging auf den Markt und kaufte einen großen Karpfen. Um neun Uhr kam er vom Platz... Er rauchte die Pfeife. Der Fisch wurde in die Badewanne gelegt zum Schwimmen. Meine Mutter schlug ihm auf den Kopf, schnitt ihn auf, reinigten ihn von seinen Schuppen. Er wurde zubereitet und dann wurde Fischsuppe gegessen, gebratener Karpfen mit Naturkartoffeln und evtl. Senfsauce und Meerrettich. Es gab auch gekochtes Rindfleisch, und Schnitzel, weil der Fisch leichtes Essen war. Wir haben um sechs Uhr abends gegessen, damit man später nicht mit vollem Magen ins Bett geht“, erzählt Stefan Boleraz. Die Überzeugungen und Verbote, die die Wahl und den Verzehr des einen oder anderen Essens für bestimmte Festtage oder für einen bestimmten Feiertag bestimmen, werden in Geschichten erzählt, die die rituellen Komponenten, aber auch die Identitätsfunktion der Küche hervorheben. In der Silvesternacht, so erzählt uns Stefan Boleraz, wurde Schweinefleisch gegessen, weil das Schwein seine Schnauze nach vorne streckte, was den Wunsch symbolisierte, vorwärtszugehen. Es durfte kein Geflügelfleisch gegessen werden, da ein Huhn am Boden rückwärts scharrt.

Maria Zettel (1913 in Weidenthal/ Brebu Nou in den Westkarpaten geboren, aufgewachsen in der Gemeinde Știuca, lebte in Lugosch und Temeswar) erlebte diese Momente von Weihnachten mit Freude: „Wir waren viele Kinder, aber wir hatten immer eine sehr schöne Tanne mit Äpfeln und Walnüssen. Meine Mutter hat immer Kuchen gebacken, in Form eines Herzens, des Mondes, und an Heiligabend durften wir das Zimmer nicht betreten, weil der Weihnachtsmann alles mitgebracht hatte ... und das Zimmer blieb im Dunkeln zurück. Mein Vater ging mit einem Holzstab und schaltete das Licht ein. Dann mussten wir beten und dann singen „Stille Nacht, heilige Nacht“, und dann ging das Licht an, und wir konnten unter großem Staunen sehen, was wir unter dem Baum als Geschenk hatten.“

Magdalena Kosar (geboren 1926 in Temeswar), Enkelin von Julius Arendt, Inhaber der bekannten Temeswarer Arendt-Konditorei. Im Zyklus der Weihnachtsfeiertage war ein wichtiger Moment der Tag des Heiligen Nikolaus. In der Konditorei Arendt in Temeswar, erzählt Magdalena Kosar, wurden für den Nikolaus verschiedene Nikolaus-Figuren aus Schokolade und zu Weihnachten Glücksschweinchen aus gebranntem Zucker hergestellt: „Der Nikolaus zum Beispiel wurde aus „ciocolată“ hergestellt, … Aus gebranntem Zucker hat man Glücksschweinchen geformt, sie lagen auf einem langen Tablett. Es gab kleine, große und sehr große Schweinchen. Es war ein Tablett mit Glücksschweinchen aus Zucker und verschiedenen Ornamenten. Das kauften Eltern für ihre kleinen Kinder oder die jungen Männer für ein Mädchen. Das niedliche Schweinchen saß mit der Schnauze auf den Vorderpfoten, es hatte Ohren, Augen aus Zucker, und daneben war ein Hufeisen aus „ciocolata“, das auf ein Marzipankleeblatt gelegt war.“

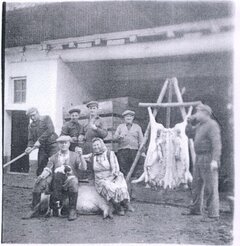

Die Banater Schwaben von Temeswar aßen zu festen Zeiten, die streng eingehalten wurden, nach einem Prinzip der Pünktlichkeit und der Achtung der Disziplin, was als spezifisch deutsch galt. Der Rhythmus der Mahlzeiten, ihr Inhalt, die Wiederholung von Aufgaben im Haushalt und bei der Zubereitung der Speisen werden akribisch heraufbeschworen. Sie erzählt auch, dass „man am 1. Januar nie Hühnchen aß, sondern immer Schweinefleisch, weil es Glück bringt“. Die Schweineschlacht, ein lang ersehnter Moment im Winter, der Teil des rituellen Kalenders der Weihnachtsfeiertage ist, wird auch deshalb in Erinnerung gerufen, weil es eine Gelegenheit für die Pflege und Bekräftigung der guten Nachbarschaft war: „Jeder, der ein Schwein geschlachtet hat, hat alle dazu eingeladen. Die Nachbarn sagten: ‘Kommt zu uns, um zu sehen, welche Würste wir gemacht haben’ ...“. Sie gingen zum Nachbarn, um zu sehen, wie die frische Wurst gelungen war, ob sie salzig genug war oder nicht, und daraufhin tranken die Männer zusammen Schnaps oder Hauswein.

Generell bringt der Feiertag aber mehr zusammen als er trennt, auch in der Stadt. Im Haus der Familie Arendt, Konditoren in Temeswar, basierten die Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Eigentümern auf gegenseitigem Respekt, wobei die Mitarbeiter nicht als Angehörige einer anderen sozialen Schicht angesehen und behandelt wurden. Sie wohnten im selben Haus, im Erdgeschoss, aßen zusammen mit den Mitgliedern der Familie Arendt (es saßen immer achtzehn Leute am Tisch) und verbrachten sogar die Feiertage zusammen: „Zu Weihnachten aßen wir alle, dann gingen wir nach oben ins Haus, weil wir ein großes Haus hatten. Einschließlich der Mitarbeiter. Wir gingen zusammen im Haus nach oben, wo ein Weihnachtsbaum in der Ecke stand, groß und schön, und unter dem Baum gab es Geschenke für alle. Meine Mutter wusste: Der eine erhielt ein Hemd, der andere Socken... Jeder erhielt ein Geschenk. Dann sangen wir zusammen mit den Kindern und gingen in den Schnee. Wir spielten mit Schnee bis zwölf Uhr. Um zwölf Uhr abends gingen wir alle in die Kirche in der Josefsstadt und danach wieder nach Hause. Die Jungs, die aus dem Dorf kamen, gingen nicht nach Hause, sondern blieben über Weihnachten bei uns“, erinnert sich Magdalena Kosar.

Gabriela Murgu (geboren 1938 in Șoșdea/Waldau, Tochter eines Sachsen aus Siebenbürgen, wohnhaft in Temeswar): Wie wurde Weihnachten in Ihrer Familie gefeiert? „Bevor ich geheiratet habe, haben wir uns an Weihnachten alle um den Baum versammelt, wir haben das ´O Tannenbaum´ gesungen, aber sonst war es ein ganz normales Essen, wir haben Würstchen mit Meerrettich gegessen, ich weiß nicht was, es gab einige Bräuche... In unserer Familie waren Tiere sehr wichtig. Und jetzt, in meinem Alter, denke ich, dass an Silvester die Tiere etwas sagen und ich gehe immer noch nach unten, in den Keller, und frage die Katzen und Hunde, ob sie Wünsche haben, weil ich auf die Idee gekommen bin, dass an Silvester alle Tiere reden (lacht).“

Margareta Ebner aus Jahrmarkt/Giarmata (geboren 1931) erzählt mit viel Humor von einem alten Brauch der Banater Schwaben während der Dezembertage: In Jahrmarkt gehörte die Schweineschlacht dazu: „Als wir einst Schweine schlachteten – weil wir immer viele Schweine schlachteten, vier Schweine, weil wir viele in der Familie waren... Dann wurde der Schweinsschwanz gestohlen. Das war ein alter Brauch. Es kamen Nachbarn, Freunde, um bei der Schlacht zuzuschauen und fragte: ‘Na, wie läuft die Schweineschlacht?’... Dann stahlen sie den Schweineschwanz und steckten ihn in die Tasche. Der war aber bekannt. Am Abend wurde das Essen zubereitet, es gab gebratene Würste, viele Teller mit allerlei Essen … Damals hatten wir ein kleines Haus, es war das kleinste in der Straße. Wir waren Kinder und wir waren neugierig zu sehen, wann der Nachbar mit dem Schweineschwanz kam. Draußen erklang ein Lied, wie man es singt, wenn man ein Schwein schlachtet. Eine alte Frau brachte den Teller mit dem Schwanz und schmückte ihn schön mit Blumen oder Rosmarin. Ach, und wir Kinder draußen, wir schrien und lachten... Wie schön das war! Eigentlich sollte sie mit dem Teller durch das Fenster eintreten, als Strafe für den Diebstahl des Schwanzes. Als ich etwas älter war, ich erinnere mich noch gut, dass alle Brüder meines Vaters bei uns zum Schweineschlachten waren mit ihrer Familie und den Kindern, um zusammen zu schlachten. Meine Mutter hatte nur einen Bruder und der kam auch mit den Kindern. Dann wurden zwei, drei Hühner geschlachtet, um zwölf Uhr gab es Suppe und Kuchen... Und nur abends gab es gebratene Würste. Damals wurde nicht nur eine Fünf-Liter-Damigeana (Krug) Schnaps getrunken, sondern auch eine Zehn-Liter-Damigeana. Es waren jeweils sechzehn Männer. Da wir eine große Verwandtschaft waren, wurde gesungen mit allen zusammen... Es war wunderschön.“

Katharina Vitye (geboren 1922, 1989 nach Deutschland ausgesiedelt) aus Triebswetter/Tomnatic erzählt, dass es zu Nikolaus üblich war, mit verschiedenen Speisen zum älteren Onkel zu gehen, und am nächsten Tag gingen sie zu ihrem Vater (Träger des gleichen Vornamens, Nikolaus): „Als der heilige Nikolaus kam, brachte er seinem älteren Onkel Wein, Kuchen und verschiedene Arten von Kuchen, und am nächsten Tag ging er zu meinem Vater. Und sie tranken einen Glühwein.“ In Triebswetter/Tomnatic, so Katharina Vitye, gab es an Silvester den schönsten Ball des Jahres, Silvester. „Und an Silvester war das der schönste Ball des Jahres. Und dann machten sich alle mit dem schönsten Kleid bereit, denn die Frauen hatten oft vergessen, wie sie in ihrer Jugend getanzt haben, wie sie sich geliebt haben, wie sie sich umarmt haben. Dann, um zwölf Uhr, sind alle zu ihren Eltern gegangen und haben ihnen zum neuen Jahr gratuliert und das war sehr schön... Der Ball fand im Kulturhaus statt. Aber wir, die reichsten Dorfbewohner, waren nur zwölf oder vierzehn Paare, aber wir blieben immer noch mit allen anderen Mädchen befreundet. Die Ärmsten des Ortes waren da, im Heim, aber wir gingen auch immer dorthin. Ich aß dort Wurst auf dem Holzspieß. Dort spielte eine Musik, bei uns eine andere. Sie sangen schnelle Volkslieder, aber wir tanzten englischen Walzer, Fuchs, Polka und Tango... Und wir hatten eine großartige Zeit.“