Diese scheinbar einfache Frage beschäftigt viele Menschen – besonders in einer Zeit, in der sich die Welt rasant verändert und traditionelle Bindungen an Familie, Heimat und Kultur oft an Bedeutung verlieren. In der Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft liegt eine tiefe menschliche Sehnsucht nach Identität und Zugehörigkeit. Wer waren meine Vorfahren? Wie lebten sie? Welche Werte, Traditionen und Entscheidungen haben ihr Leben geprägt – und vielleicht sogar mein eigenes beeinflusst? Inmitten dieser Fragen findet die Ahnenforschung ihren Platz. Sie ist mehr als ein nostalgischer Rückblick – sie ist ein aktiver Versuch, sich selbst in einem größeren historischen Zusammenhang zu verorten.

Genealogie, wie die Ahnenforschung im Fachjargon heißt, ist eine Brücke zwischen individueller Biografie und kollektiver Geschichte. Während Historiker große Entwicklungen untersuchen – etwa Kriege, Migrationen oder soziale Bewegungen –, schaut der Ahnenforscher auf das Kleine, auf den einzelnen Menschen: auf den Bauern, die Hebamme, den Müller oder den Schullehrer. Doch gerade diese individuellen Lebensläufe erzählen oft mehr über eine Zeit als jede abstrakte Statistik. Für die diversen deutschen Gemeinschaften in Rumänien hat die Beschäftigung mit der Familiengeschichte zusätzlich eine identitätsstiftende Funktion. Durch Enteignungen, Vertreibungen, Emigrationen oder gesellschaftliche Umbrüche ist das historische Wissen über die eigene Familie in vielen Fällen nur bruchstückhaft überliefert. Die Ahnenforschung kann helfen, diese Lücken zu schließen.

Der Einstieg: Wie beginnt man eine Ahnenforschung?

Der Anfang liegt meist näher, als man denkt: im eigenen Wohnzimmer. Familienforschung beginnt mit dem Zuhören. Gespräche mit Großeltern, Eltern, Tanten oder älteren Verwandten liefern oft wertvolle Hinweise. Dabei geht es nicht nur um Namen und Daten, sondern auch um persönliche Geschichten, Berufe, Umzüge oder familiäre Bräuche. Alte Fotoalben, Tagebücher, Briefe oder Familiendokumente wie Geburtsurkunden, Soldbücher oder Heiratsurkunden können Aufschluss geben. Ziel ist es, ein erstes Gerüst zu bauen – in Form eines Stammbaums oder einer Ahnentafel. Bereits Informationen über drei bis vier Generationen bilden eine solide Grundlage für die weitere Recherche. Wichtig ist dabei, systematisch vorzugehen und jede Quelle zu dokumentieren – wer wann was erzählt oder geschrieben hat, sollte stets vermerkt werden.

Quellen in Rumänien: Archive, Kirchen und Standesämter

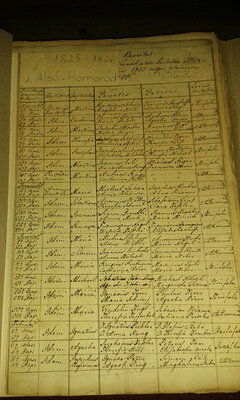

Sobald das Wissen aus der Familie erschöpft ist, führt der nächste Schritt in öffentliche Archive. In Rumänien gibt es zahlreiche Möglichkeiten, historische Quellen einzusehen. Besonders bedeutsam ist das Staatsarchiv Rumäniens, das in allen Landeskreisen (z. B. Klausenburg/Cluj-Napoca, Hermannstadt/Sibiu, Sathmar/Satu Mare, Kronstadt/Brașov oder Temeswar/Timoșoara) eigene Archivstellen unterhält. Dort lagern nicht nur Verwaltungsunterlagen, sondern auch zahlreiche historische Matrikel – also Tauf-, Heirats- und Sterberegister – aus der Zeit vor Einführung der zivilen Personenstandsführung 1895. Ergänzt werden diese Quellen durch die Kirchenarchive. Vor allem die Evangelische Kirche A. B. in Rumänien sowie die römisch-katholischen und reformierten Kirchen besitzen umfangreiche Bestände, die oft bis ins 17. oder gar 16. Jahrhundert zurückreichen. Auch kommunale Standesämter oder Bistumsarchive bieten Auskünfte zu Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen.

Relevante Archive in Deutschland

Da viele Familien mit deutschen Wurzeln aus Rumänien nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach der Wende in die Bundesrepublik übersiedelt sind, lohnt sich auch der Blick in deutsche Archive. Besonders hilfreich sind die Heimatortskarteien, die von den Vertriebenenverbänden in den 1950er Jahren angelegt wurden. Sie enthalten wertvolle Angaben zu Herkunft, Beruf, Wohnort und Verbleib vieler Menschen. Das Bundesarchiv in Berlin und Koblenz, die Zentralstelle für Personen- und Familiengeschichte in Leipzig sowie regionale Landesarchive verwahren zudem Akten zur Auswanderung, zur Entnazifizierung, zu Militärdienst oder Fluchtbewegungen. Die Deutsche Zentralstelle für Genealogie (heute im Staatsarchiv Leipzig) ist ein Schatz für jeden Familienforscher, da dort viele Kirchenbuchverfilmungen und private Stammbäume archiviert sind.

Digitalisierung und Online-Recherche

Nie zuvor war Ahnenforschung so bequem wie heute. Zahlreiche Archive haben ihre Bestände digitalisiert und online zugänglich gemacht. Besonders hervorzuheben ist FamilySearch.org, eine kostenlose Plattform der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, auf der Millionen von Kirchenbüchern – auch aus Rumänien – eingesehen werden können. Wer tiefer graben will, kann kostenpflichtige Dienste wie Ancestry.de oder MyHeritage.de nutzen.

Für evangelische Familien besonders relevant ist Archion.de, das Kirchenbuchportal der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der deutsche Verein für Computergenealogie (CompGen) betreibt mit www.genealogy.net ein frei zugängliches Rechercheportal mit Millionen von Einträgen, darunter Ortsdatenbanken, Friedhofsverzeichnisse und Grabsteinfotos.

Schrift, Sprache und Transkription – eine Herausforderung

Eine Hürde, die vielen Einsteigern begegnet, sind die alten Schriften. Kurrentschrift oder Sütterlin, die bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gebräuchlich waren, sind heute für viele unleserlich. Hinzu kommen sprachliche Herausforderungen: In Siebenbürgen wurde über Jahrhunderte Latein als Verwaltungssprache verwendet, im Banat und Sathmarland dominierte lange Ungarisch, in Teilen des Buchenlandes Rumänisch oder Ruthenisch. Wer sich mit diesen Quellen auseinandersetzen möchte, braucht Geduld – oder Unterstützung. Es gibt inzwischen spezialisierte Software zur Texterkennung (OCR), Online-Tutorials zum Lesen alter Handschriften sowie Foren und Gruppen, in denen erfahrene Forscher bei der Transkription helfen. Auch genealogische Vereine bieten Schulungen an.

Was DNA-Tests leisten können – und was nicht

In den letzten Jahren hat sich ein weiterer Forschungszweig etabliert: die DNA-Genealogie. Über genetische Tests lassen sich nicht nur entfernte Verwandte ermitteln, sondern auch Wanderbewegungen und ethnische Herkunftsanteile bestimmen. Ein Abgleich mit globalen Datenbanken ermöglicht manchmal das Auffinden von Cousins und Cousinen zweiten oder dritten Grades. Dennoch gilt: DNA-Tests sind nur eine Ergänzung zur klassischen Genealogie, keine Alternative. Sie liefern keine Namen, Lebensläufe oder Geschichten – sondern Wahrscheinlichkeiten und Abstammungsmuster. Zudem stellen sich Fragen des Datenschutzes: Wer darf auf die genetischen Informationen zugreifen? Was geschieht bei überraschenden Entdeckungen wie unehelichen Kindern oder Adoptionen? Auch diese ethischen Aspekte sollten in die Entscheidung einfließen.

Vom Stammbaum zum Familienbuch – Geschichte weitergeben

Für viele Ahnenforscher ist das Ziel ihrer Arbeit ein greifbares Ergebnis: ein Familienbuch oder eine Chronik, die die gesammelten Informationen systematisch aufbereitet. Ein solches Werk kann Stammbäume, Fotos, Lebensgeschichten, historische Hintergründe und Anekdoten enthalten – und so nicht nur Daten bewahren, sondern Erinnerung lebendig halten. Es bietet eine einmalige Möglichkeit, das familiäre Erbe an kommende Generationen weiterzugeben.

Gemeinsam forschen: Netzwerke und Vereine

Wer tiefer einsteigen möchte, profitiert vom Austausch mit Gleichgesinnten. In Rumänien und Deutschland gibt es zahlreiche genealogische Vereine und Interessengemeinschaften, die sich auf die Erforschung bestimmter Regionen oder Bevölkerungsgruppen spezialisiert haben. Die Arbeitsgemeinschaft für Siebenbürgische Familienforschung (AKSF) ist eine der aktivsten Gruppen, ebenso wie die Banater Familienforscher. Auf Tagungen, in Foren und Facebook-Gruppen werden Quellen diskutiert, Tipps gegeben und Datenbanken geteilt. Besonders hilfreich sind auch Regionalforscher, die mit den lokalen Gegebenheiten, Archiven und Dialekten vertraut sind. Denn Genealogie ist – trotz aller Digitalisierung – oft ein Gemeinschaftsprojekt. Ein weiterer guter Anlaufpunkt ist dabei auch der Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher e. V. (www.akdff.de). Die weltweit über 450 Mitglieder in diesem Verein verbindet die Frage nach der Herkunft ihrer Vorfahren aus den donauschwäbischen Siedlungsgebieten in Mittel- und Südosteuropa.

Herkunft erforschen heißt Identität stärken

Ahnenforschung ist mehr als ein Hobby. Sie ist ein Instrument der Selbstvergewisserung, ein Zugang zu verdrängten oder vergessenen Geschichten und ein wertvoller Beitrag zum kulturellen Gedächtnis. Gerade in Rumänien, wo viele deutsche Familien durch historische Brüche geprägt sind, kann die Rekonstruktion der Familiengeschichte helfen, Kontinuität herzustellen – zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und vielleicht stellt sich am Ende gar nicht mehr die Frage: „Woher komme ich?“, sondern vielmehr: „Wohin gehe ich – und wen nehme ich auf dieser Reise mit?“