„Die höchste Ehrerbietung, die man einer Kultur bringen kann, besteht darin, zu lernen, wie man in der entsprechenden Sprache ,Danke‘ sagt“ erklärte Theaterwissenschaftler Octavian Saiu in seiner Einleitung zum Publikumsgespräch mit dem japanischen Schauspieler Kuranosuke Sasaki. Zehn Tage lang war Hermannstadt/Sibiu im Juni ein Schmelztiegel der Kulturen – denn die 32. Auflage des Internationalen Theaterfestivals brachte unter dem Motto „Danke“ über 5000 Künstler aus 82 Ländern zusammen. Theatervorstellungen, Konzerte, Konferenzen, Buchvorstellungen, Ausstellungen Tanzvorführungen und Filmabende luden zum Austausch zwischen Künstlerinnen und Künstlern und dem Publikum ein: etwa 100.000 Personen, inklusive Online-Teilnehmern, nahmen täglich an den Veranstaltungen teil.

Von Straßen- und Kleinkunst…

Auch in diesem Jahr war das Straßentheater eine wichtige Festival-Komponente: Nicht nur, dass dadurch die altehrwürdige Bausubstanz zur Kulisse für ausgefallene Ideen mutierte – vielmehr erlebte man auf diese Weise zwischen Publikum und Darstellern ein unmittelbares Zusammenwirken, das in einem Theatersaal kaum erzeugt werden kann. Das Spektrum der Darstellungen im öffentlichen Raum war breit gefächert: Installationen für Kinder, klassische und moderne Zirkusshows, Clowns und Pantomime, Schlagzeugparaden, Urzellauf, musikalische Darbietungen auf Fahrrädern und Konzerte.

Auch gab es in diesem Jahr wieder mehrere spektakuläre Darbietungen auf dem Großen Ring: So wurde das Festival mit der Akrobatikshow „Traum von Ymir“ eröffnet, die mit Hilfe einer Lichtskulptur und mit Akrobaten in 20 Metern Höhe eine Reise durch fünf Traumzustände nachzeichnete. Auch die französische Akrobatikgruppe „Transe Express“ bot mit ihrer „Lebensspirale“ (Originaltitel „Odyssée verticale“) eine Darbietung in schwindelerregender Höhe: Mit einer 40 Meter hohen, schwebenden Skulptur kombinierte die Show Akrobatik und Zirkuselemente, untermalt von einem einzigartigen Klangteppich aus Opernmusik, elektronischer Musik, Hip-Hop, Live-Gesang und Percussion.

Wie man ein Zelt nicht zusammenbaut, konnte man von dem französischen Clown Ivan Chary lernen. Angelehnt an Charlie Chaplins „Modern Times“ zeigte der Künstler zu welch großer Herausforderung ein Zelt werden kann – Humor kann einfach erzeugt werden, wenn man das Objekt, mit dem man hantiert, wirklich beherrscht. Chary faszinierte Jung und Alt in kurzweiligen 45 Minuten durch seinen (un)gekonnten Umgang mit einem Camping-Zelt, das sich nur schwerlich in eine Transportkiste zwängen ließ.

Gekonnt zog auch der deutsche Künstler Matthias Romir das Publikum mit der Vorstellung „Schwarz“ in seinen Bann: Als trauriger, schwarzer Clown auf Rollschuhen, dem kein Kunststück wirklich gelingt, was wiederum Romirs künstlerisches Können unter Beweis stellt, legte er die Messlatte für künftige ähnliche Vorstellungen entsprechend hoch. „Diese Performance ist wie ein intensiver Kaffee – bitter wie das Leben, dunkel wie die Zukunft, aber überraschend fesselnd“, heißt es in einer Kritik über den Auftritt. Die Vorstellung wird zur Metapher über das Scheitern. Sensibel und trotzdem humorvoll erkundet Romir seine Figur, die sich immer mehr dem Abgrund nähert.

…über Weltstars…

Das Festival wartete auch in diesem Jahr mit dem Auftritt renommierter Stars auf: So konnte man den Romancier Eric-Émmanuel Schmitt (siehe Streiflichter Teil 1.), Nobelpreisträger für Literatur Wole Soyinka und die Schauspieler Kathleen Turner, Bill Murray und Kuranosuke Sasaki erleben.

Dem europäischen Publikum vielleicht weniger bekannt ist Sasaki – einer der bekanntesten Theater-, Film- und Fernsehschauspieler Japans. Der 57-jährige Japaner feierte vor Kurzem mit „Iona“ von Marin Sorescu in der Regie von Silviu Purcărete seine jüngste Theaterpremiere in Hermannstadt. Das Stück wurde inzwischen außerdem auch in Budapest und Chișinău aufgeführt.

Das Publikumsgespräch lieferte Einblicke in die Biografie des Schauspielers: In Kyoto als zweiter Sohn eines Sake-Produzenten geboren, studierte Hideaki Sasaki an der Kobe University. Während des Studiums wirkte er in einer Studententheatergruppe mit. Vor der Premiere eines Stücks muss er sich schließlich einen Namen als Schauspieler auswählen, denn in früheren Zeiten wurde Schauspielern in Japan, die einen höheren Bekanntheitsgrad erreichten, ein Bühnenname gegeben. Heutzutage wählen sich die Schauspieler diesen selber aus. Hideaki, der mit der Namenswahl seine Familie würdigen wollte, wählte ein Kompositum aus „Kura“ – eine Sake-Fabrik und „Ouchi“ – einer berühmten Gestalt des japanischen Theaters.

An seine ersten Erfahrungen in Hermannstadt erinnerte sich Kuranosuke so: „Ich kam nach Hermannstadt, um Silviu Purcărete zu treffen, mit dem wir am Metropolitan Theater in Tokyo „Richard III.“ inszenieren sollten. Ich sah Purcăretes „Faust“ und „Die Metamorphosen“ am Radu-Stanca-Theater und bekam es mit der Angst zu tun. Ich fragte mich: was wird mich Purcărete alles tun lassen, wenn wir zusammenarbeiten?“ Die Zusammenarbeit habe sich angenehm und einfach gestaltet: „Auch wenn seine Anforderungen meine damaligen Fähigkeiten überstiegen, wurde mir erst am Ende bewusst, welche Entwicklung ich durchgemacht hatte“. Auf die Frage nach den wichtigsten Momenten seiner Entwicklung als Schauspieler antwortete er: „Ich glaube, es war alles Teil eines Prozesses. Als Student ist es in Ordnung, kein Geld zu haben – dafür hat man Zeit. Diese Zeit habe ich in meine Vorbereitung investiert, was sich am Ende positiv ausgewirkt hat. Teil des Prozesses war es auch, in einem Werbeunternehmen zu arbeiten und abends nach der Arbeit zu den Proben zu gehen oder auf der Toilette Texte zu lernen. Was ich bin, bin ich auch durch die Rollen geworden, die ich bis jetzt gespielt habe. Sie haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin.“

Die US-Schauspielerin Kathleen Turner, bekannt aus Filmen wie „Der Rosenkrieg“ (1989), „Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten“ (1984), in denen sie gemeinsam mit Michael Douglas auftrat oder „The Virgin Suicides“ (1999) bereitete im persönlichen Zusammentreffen mit dem Publikum eine weitere Sternstunde.

Das Stück der amerikanischen Schriftstellerin Gertrude Stein, das Turner im Gepäck hatte, kam an einem außergewöhnlichen Spielort zur Aufführung: Auf der Wiese des Hermannstädter Pferdehofs – denn auch vier Pferde waren in das Theaterstück eingebunden – begegnen sich Steins Freunde Pablo Picasso, Ernest Hemingway und Josephine Baker in Paris. Das Jahr 1936 kündigt zugleich den Zweiten Weltkrieg an und beschreibt die Vorboten von Gewalt und Chaos, die über Europa hereinbrechen werden.

Der Schauspieler Bill Murray, der mit den Filmen „Und täglich grüßt das Murmeltier“ (1993), „Lost in Translation“ (2003) oder „Broken Flowers“ (2005) Welterfolge feierte, verriet im Publikumsgespräch Schauspielgeheimnisse: Eines der Grundprinzipien sei es, den anderen, mit dem man gemeinsam auf der Bühne stehe, glänzen zu lassen.

„Wörter und Musik in die Welt bringen“ – darum ging es Murray mit seinem Bühnenauftritt in der Hermannstädter Philharmonie: Mit dem Programm „Neue Welten“/ „New Worlds“ trat Bill Murray zusammen mit den Musikern Jan Vogler, Mira Wang und Vanessa Perez auf. Im Mittelpunkt der Aufführung standen Texte und Musik von Ernest Hemingway, Walt Whitman, Leonard Bernstein oder George Gershwin. So war das Bühnenprogramm nicht nur ein Ritt durch die amerikanische Kultur, sondern zugleich der Versuch, die kulturgeschichtlichen Brücken zwischen Amerika und Europa in den Fokus zu rücken.

…zu Theater-Sternstunden

Einen Höhepunkt des Festivals markierte das von der Schaubühne Berlin mitgebrachte Stück, „Die Seherin“: Es spiegelt einen Dialog zwischen der Figur einer berühmten Kriegsreporterin, die in Krisengebiete reist, und der realen Geschichte eines jungen Lehrers im Irak, dem infolge eines Streits mit einem IS-Mann, in einem Schauprozess die Hand abgehackt wird. Zwischen Film und Schauspiel spielt das Stück in der Regie von Milo Rau mit den Antrieben und Wertvorstellungen der Kriegsreporterin, die Momente der Gewalt voraussieht und wie im Rausch der Spirale der Verrohung nachfolgt – bis sie selbst Gewalt erfährt. Die Geschichte des irakischen Lehrers wird filmisch gezeigt – bis schließlich Bühnenperformance und Dokumentarfilm ineinandergreifen.

Der Schweizer Regisseur Milo Rau stellt mit seinem Stück, das auf den Lebensgeschichten von Kriegsfotografen und seinen eigenen Erfahrungen beruht, die Frage nach der Dynamik von Konflikten und Gewaltspiralen. Was nach dem Stück bleibt, ist Sprachlosigkeit. Aber auch die Erinnerung daran, in welcher Welt wir zu Hause sind, und dass das, was die meisten von uns für weit entfernt halten, in Wirklichkeit eine große Unmittelbarkeit für unser aller Leben besitzt.

Dieses Jahr war der Regisseur Silviu Purcărete mit vier Stücken vertreten: Die Inszenierung „Tertium (non) datur“, eine Zusammenarbeit des Odeon-Theaters Bukarest mit dem George-Coșbuc-Kulturzentrum Bistritz, nach Texten von Sacha Guitry, entpuppte sich jedoch als Enttäuschung: So ist Purcșretes Theatersprache nur punktuell wiederzuerkennen. Von der Bühne aus war Lustlosigkeit spürbar, sowohl was die Regie, wie auch was das Spiel der Darsteller betraf. Trotz Starbesetzung – es standen bekannte rumänische Schauspieler wie Claudiu Bleonț oder Pavel Bartoș auf der Bühne – war kein einheitliches Konzept in der Handlung erkennbar. Der Stück präsentiert vielmehr eine Zusammenfügung humoresker Einakter von Sacha Guitry. Nichts ist schlimmer für ein Stück, das eigentlich auf Sprach- und Situationskomik setzt – und dem dann der Rhythmus im Spiel fehlt. Hinzu kommt, dass die Schauspieler in vielen Szenen komödiantisch zu dick auftragen und dass damit ein gegenteiliger Effekt erreicht wird. Schluss-endlich gab es in zwei Stunden nicht wirklich etwas zum Lachen – dafür wurde aber auf der Bühne viel – und vor allem viel falsch – gelacht.

Einen angenehmen Kontrast dazu stellte Ada Mileas Überarbeitung von Caragiales Klassiker „O scrisoare pierdută“ (Ein verlorener Brief) dar: Caragiales Komik wurde hier von Ada Milea in ihrer typischen Manier zur gesungenen Ironie überspitzt. Text, Gesang und Bühnenbewegung trugen gekonnt zur Dynamik der Handlung bei. Eine besondere Dynamik, die es der Regisseurin und Liedermacherin erlaubt, den gesamten Fünfakter in etwas mehr als einer Stunde – auch mittels Textkürzungen – abzuspulen.

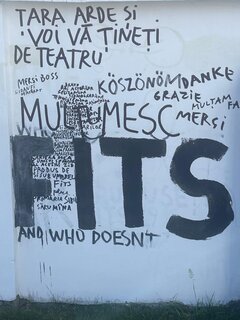

Gekonnt aktuell bleibt die „Horizontale Zeitung“ des Künstlers Dan Perjovschi: Die Außenmauer des Radu-Stanca-Theaterhofs wird jedes Jahr neu von ihm gestaltet. Sie gehört seit 2007 mit seinem unverkennbaren Stil, den grafischen Darstellungen und Sprüchen zum aktuellen sozio-politischen Geschehen – und damit nicht nur zum Festival, sondern inzwischen auch zum Stadtbild. Hier liest man im Vorbeigehen Statements wie „Wir demokratisieren die Demokratie“ oder Wortspiele wie „Demockracy“. Hier hat Perjovschi die Festival-Grundstimmung und den Gegensatz zum aktuellen politischen Geschehen prägnant zusammengefasst: „Țara arde și voi vă țineți de teatru“/ „Das Land brennt und ihr macht Theater“. Die Lust auf Theater ist nach zehn Tagen Theaterfieber erst einmal befriedigt. Für das Hermannstädter Theater folgt die wohlverdiente Sommerpause. Gespannt blickt man der neuen Spielzeit entgegen, die sicher wieder mit dem einen oder anderen „Theaterleckerbissen“ aufwarten wird. Und bis zum 33. FITS, das zwischen dem 19. und dem 28. Juni 2026 stattfindet, bleibt in diesen Tagen schlicht und einfach: „Danke“ sagen.