Vor fast zehn Jahren, am 30. Oktober 2015, ereignete sich eine Brandkatastrophe in einem Bukarester Klub, der das ganze Land erschütterte. Am Feuer starben 64 Menschen – 28 noch am Brandort, 36 später in den Krankenhäusern, 147 Menschen wurden teilweise schwer verletzt, außerdem beging ein Überlebender rund zwei Jahre später Suizid. Die Tragodie wäre vermeidbar gewesen: Fehler an Fehler reihten sich aneinander, von nicht vorhandenen Brandschutzgenehmigungen über abgelaufene oder fehlende Feuerlöscher, der Verwendung von für Innenräume ungenehmigter Pyrotechnik, von hochbrennbarer Schalldämmung ohne Brandschutzbeschichtung, hinzu kamen geschlossene Notausgänge… Folgen eines korrupten Systems. Am schlimmsten aber ist, was bei der anschließenden Krankenhausbehandlung geschah: zahlreiche Brandopfer steckten sich mit multiresistenten nosokomialen Keimen an, auch weil, wie sich später herausstellte, der führende rumänische Desinfektionsmittelhersteller, Hexipharma, die Produkte bis zur Wirkungslosigkeit verdünnt hatte. Und es kam noch schlimmer: Die Infektionen wurden gezielt vertuscht, Patienten und Angehörige belogen und eingeschüchtert, die Brandopfer mit sinnlosen Hauttransplantationen auf infiziertem Gewebe gequält. Mit immer noch offenen Wunden wird Alexandra Furnea schließlich in die häusliche Pflege entlassen. Alleingelassen. Verlassen vom System, das sie geschädigt hat.

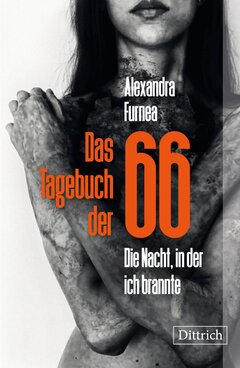

Die einstige Redakteurin eines Rockmusik-Magazins ist eine der Überlebenden der Brandkatastrophe im Klub „Colectiv“. In „Das Tagebuch der 66 – Die Nacht, in der ich brannte“ enthüllte sie sieben Jahre später ihren Leidensweg, der bis heute nicht beendet ist. Nicht um abzurechnen, sagt sie. Auch nicht um Schuld zuzuweisen. Sondern um ihrem Schicksal wenigstens irgendeinen Sinn zu geben: „Für ein zukünftiges Rumänien, wo die Korruption ausgerottet ist und wo das Gesundheitssystem heilt, statt zu töten.“

Immer noch nicht sicher

Es ist eine erschütternde Sammlung von Bekenntnissen „aus der Hölle, die Menschen einander antun“, doch auch als „zaghafter Wegweiser für eine bessere Welt, in der die Korruption und die damit einhergehende Grausamkeit ausgelöscht und durch Hoffnung, Respekt und Liebe ersetzt werden kann“, gedacht. „Eine Welt, in der das Leben wichtiger ist als das System, politische Macht und Geld.“

Alexandra Furnea spricht auch für die 65 Leidensgenossen, die es selbst nicht mehr können. Und für jene, die wie sie überlebt haben, aber lebenslänglich unter den Folgen leiden. Als mögliche Nummer 66, denn die Gefahr ist selbst zehn Jahre später noch lange nicht gebannt: Vierzig rekonstruktive Eingriffe musste Alexandra Furnea in den folgenden Jahren über sich ergehen lassen, mit kumulierendem Risiko, „um das zu reparieren, was das Feuer zerstört hat, und auch das, was das Gesundheitssystem in Rumänien angerichtet hat.“ Um eine erneute Versteifung des Narbengewebes zu verhindern, der sich wie ein Panzer von ihren Hüften über den Rücken und über die Arme legt, wird sie immer wieder Behandlungen und chirurgische Eingriffe benötigen.

Brennendes Inferno in Sekunden

Am Abend des 30. Oktober 2015 sollte die rumänische Heavy-Metal-Band „Goodby to Gravity“ ihr neues Album vorstellen, „Mantras of War“, mit einer stark gesellschaftskritischen Message. Das erste Stück, „The Day We Die“, handelt – ausgerechnet - von Korruption. „Der Band ist ein Album gelungen, das die Geschichte unserer Generation erzählt“, mit dieser Musik identifiziert sich auch die damals 27-jährige Alexandra.

Doch auf einmal passiert auf der Bühne etwas Unerwartetes. Ein grelles Licht erhellt das Gesicht des Sängers. Er ruft nach einem Feuerlöscher – vergeblich. Sekunden später erreichen die Flammen die Decke, züngeln von oben auf die Menschen herunter, die ersten begreifen und beginnen zu laufen. An der einzigen offenen Tür bricht eine Massenpanik aus. Brennende junge Leute fallen übereinander, trampeln über Körper, von der Decke fallen brennende Stücke Holz oder Schallschutzverkleidung.

Schwerverletzte wanken wie Zombies auf die Straße, verbrannte Haut hängt ihnen nach wie abgerissene Flügel. Alexandra schafft es, einen Rettungswagen anzuhalten und wird mitgenommen.

„Stücke von mir“ in der Badewanne

Was danach im Bukarester Krankenhaus für Brandverletzungen geschieht, liest sich wie ein Folterprotokoll: Täglich um sechs Uhr morgens kommt Schwester Alina (alle Namen geändert) mit einem quietschenden Rollstuhl und bringt die Patientinnen reihum ins Bad. In einer schäbigen grünen Wanne werden sie im Wasserstrahl gewaschen und anschließend mit einem harten Schwamm mit Silikonnoppen abgebürstet, damit sich das tote Fleisch löst. Trotz Bitten und Tränen bleiben ihnen Schmerzmittel versagt. „Ich weine und blute, vollkommen nackt und gehäutet“, „das Wasser bearbeitet die Wunden, als würde man sie mit einem Feuerstrahl durchwühlen“, schreibt Alexandra. Und später, als die Wunden schlimmer statt besser werden: „Der harte Wasserstrahl ... spült durch die freiliegenden Sehnen. Die Wanne läuft wegen der schmutzigen Gaze über und alles spritzt auf den Boden, besudelt ihn mit menschlichem Gewebe. Stücke von mir liegen auf dem Linoleum, andere Stücke von mir verstopfen den Abfluss.“ Ihrem wiederholten Flehen nach einem Schmerzmittel begegnet die Ärztin mit Spott und Ironie. „Ach komm, so schlimm ist es auch wieder nicht. So reinigt man überall auf der Welt die Brandwunden. Das ist Teil des internationalen Hygieneprotokolls.“

Erst viel später, in Deutschland, erfährt sie, dass Patienten dieses Schweregrads wegen der Schmerzen in künstliches Koma versetzt werden. „Sie glauben, dass der Schock des Schmerzes ein Brandopfer töten kann. Deshalb sind sie so behutsam.“

An der Schwelle zur Blutvergiftung

Gesunde Haut wird ihren Beinen entnommen, über klebrige, übelriechende Wunden verpflanzt, um sich beim nächsten, übernächsten Baden gleich wieder abzulösen. Warum bringen die Behandlungen keine Heilung? „Die Ärzte sagen mir, dass ich nicht infiziert bin. Sie schreien mich an, das sei nicht der Grund dafür, warum ich so verfalle.“ Sie solle mehr essen und weniger Trübsal blasen, rät allen Ernstes die Ärztin.

Warum dann das wochenlange Fieber, der Schüttelfrost, der Tropf mit gleich fünf Antibiotika? Alexandras Schwester Cristina, die sich mit der Mutter und dem Freund von Alexandras Zimmergenossin Flavia die Pflege so gut es geht teilt, denn das Krankenhauspersonal ist auch damit überfordert, bohrt nach, wird abgewiesen und belogen. Als Alexandra auch noch an Lungenentzündung erkrankt, behaupten die Ärzte, die Erreger hätte sie schon mitgebracht! Gerüchte sickern trotzdem durch: „Sie haben Pseudomonas in C²lins Wunden gefunden.“

Erst viel später erfährt Alexan-dra aus ihrer Krankenakte das wahre Ausmaß ihrer Infektionen. Nur einen Schritt war sie von der Septikämie entfernt gewesen! Diese Keime waren auch der Grund, warum ihre Wunden so schlecht verheilten, ihre Narben so starr und dick geworden sind: fortgeschrittene Hypertrophie. Derartig schwere Folgeschäden habe er nur einmal gesehen, gesteht ihr später ein Arzt in Deutschland: Bei Patienten, die Kriegsverletzungen hatten und in Feldlazaretten heilen mussten, wo sie im Meer gewaschen wurden.

Korruption mit mitgebrachten Laken

Zu den mangelnden Bedingungen kommt die kalte Ignoranz des Personals. Die Betten, in denen die Brandopfer liegen, lassen sich nicht verstellen, also bringen die Angehörigen Kissen mit und bauen daraus „Burgen“, in denen Alexandra und Flavia zumindest so liegen können, dass etwas Druck von den frischen Transplantaten genommen wird. Weil die Betten jedoch auch viel zu hoch sind, können sie allein nicht aufstehen. Als ihr Rufen die ganze Nacht ignoriert wird und das Unvermeidliche passiert, wird Alexandra von einer Schwester gedemütigt: „Du hast dich vollgepinkelt wie eine Sau!“

Später erfährt sie, dass eine ausländische Klinik Spezialbetten für Brandopfer spenden wollte, doch das Krankenhaus habe hochmütig abgelehnt: „Wir haben alles, was wir brauchen.“

Wegen der verdreckten Bettwäsche bringen die Angehörigen frische Einwegunterlagen, ein ganzes Paket, doch am nächsten Tag liegen die Patientinnen wieder auf den nackten harten Matratzen. Die Oberschwester habe das Paket in ihrem Zimmer weggeschlossen, hieß es lakonisch. Korruption mit gespendeter Ware!

„Ich werde nicht begreifen, warum sie Gott mit uns gespielt haben“, schreibt Alexandra später. „Warum sie nicht zugelassen haben, dass Cristina für mich einen Platz in einem ausländischen Krankenhaus sucht. Warum sie sehr wahrscheinlich die deutschen Ärzte angelogen haben, die gekommen waren, um uns zu helfen, indem sie ihnen sagten, dass wir die bestmögliche Behandlung bekommen.“ „Wen schützen sie, indem sie uns und all die anderen, die ihre Hilfe suchen, zum Tode verdammen?“

„Das ist eine politische Angelegenheit“

Mit offenen Wunden und immer noch infiziert wird Alexandra nach Hause entlassen. Die Pflege – dazu gehört auch das tägliche Baden – soll die Mutter übernehmen. Als diese völlig überlastet ist, gelingt es, Iulia, eine der geschulten Krankenschwestern aus dem Krankenhaus – verbotenerweise – als Pflegerin anzuheuern. Nach deren fachkundiger Anweisung werden nun die richtigen Arzneien aus der Apotheke beschafft – rezeptlos. „Erzählen Sie, dass sie eins der Opfer vom Club Colectiv ist. Sie werden Ihnen das verkaufen, wenn sie es hören. Sie wissen, wie dringend sie das braucht“, rät Iulia Alexandras Mutter.

Die Wunden werden kleiner, die Krusten verschwinden, und damit auch der „süßliche, widerliche Geruch“. Eine von den Ärzten oft als „einfache Krankenschwester“ gedemütigte Frau hatte das Wunder vollbracht, erkennt Alexandra – weil sie so viel „besser als sie, ehrlicher und kompetenter“ war!

Nach der Heilung ihrer Wunden beschließt sie, im privaten System Hilfe zu suchen und einen kompetenten Chirurgen zu finden. Doch der Professor sagt ihr klar ins Gesicht: „Ich will mich nicht in diese Colectiv-Sache einmischen. Das ist eine politische Angelegenheit.“

Verzweifelt ruft Alexandra ihre Schwester Cristina an. Die seufzt am anderen Ende der Leitung: „Du musst weg und irgendwo im Ausland nach Hilfe suchen. Hier werden sie sich nicht um dich kümmern. Sie haben Angst vor etwas oder jemand Größerem, und lassen dich lieber sterben.“

„Wir haben das System bloßgestellt, als unser Leid und unsere Tode die Korruption enthüllten, die es unfähig machte, das zu tun, was es eigentlich tun sollte: Leben retten“, erkennt Alexandra Furnea.

„Meinen Schmerz in ein Leuchtfeuer verwandeln“

Jahre später. Alexandra ist zu ihrer Mutter nach Neumarkt/Târgu Mure{ gezogen, denn mit ihrer Behindertenrente kann sie sich kein eigenständiges Leben leisten. Immer wieder muss sie nach Deutschland zur Rehabilitation und rekonstruktiven Behandlung: chirurgisches Nadeln etwa, wo kleine Stichwunden im Narbengewebe dazu führen, dass das Blut die verwachsenen Kollagenfasern herausschwemmt und sich gesundes Gewebe nachbilden kann. Andernfalls versteifen die Narben erneut und machen alle bisherigen Erfolge zunichte. Brandwunden sind chronische Erkrankungen, die lebenslängliche Eingriffe erfordern. Auch die posttraumatische Belastungsstörung wird sie wahrscheinlich ein Leben lang begleiten, sagt ihr die deutsche Psychologin.

Heute hilft Alexandra als Freiwillige in NGOs, die sich um Kinder mit erhöhten medizinischen Bedürfnissen kümmern, engagiert sich für sie auf Charity-Kampagnen. „Ich will meinen Schmerz in ein Leuchtfeuer für andere verwandeln“, schreibt sie in ihrem Buch. Doch wann immer sie mit jemandem spricht, der durch das rumänische Gesundheitssystem zu Schaden gekommen ist, muss sie erkennen, dass sich seit Colectiv nichts verändert hat, fährt sie weiter fort. Angehörige von anderen Brandopfern schreiben ihr. „Tagtäglich weint jemand, der ihnen nahesteht, in jener grünen Wanne und sie wissen nicht, wie sie es beenden können“, beklagt Alexandra das medizinische Wirken an diesem Ort, zwischen Dilettantismus und Folter. „Bis heute geben sie nicht zu, dass sie mit multiresistenten Keimen gespickt sind“, eine Weigerung, die „zu vermeidbaren Todesfällen“ führt, schreibt sie auch in der Neuauflage 2024.

Wenn diese Hölle immer noch so existiert, darf man nicht aufhören, den Finger in die Wunde zu legen. Auch wenn es schmerzt.

Alexandra Furnea, „Das Tagebuch der 66 – Die Nacht, in der ich brannte“, Dittrich Verlag, Berlin, ISBN 9783910732315, auf deutsch im Erasmus-Büchercafe in Hermannstadt/Sibiu (buechercafe.de) erhältlich, ist auf rumänisch unter dem Titel „Jurnalul lui 66 – Noaptea in care am ars“ im Humanitas Verlag erschienen.