Wer kennt sie nicht, diese Momente der Schwachheit, die das Aufstehen aus dem Bett unmöglich machen. Das Gefühl der Sinnlosigkeit, welches den ganzen Körper von den Augenlidern bis zur letzten Haarwurzel lähmt. Man erlebt es vielleicht zum ersten Mal in der Pubertät, dann immer wieder während Schlüsselmomenten im eigenen Leben, aber auch dann, wenn man merkt, dass man im Alter nicht mehr so ist, wie man einmal war. Die meisten Menschen entwickeln im Laufe des Lebens eigene Mechanismen, die ihnen helfen, derartige Momente zu überwinden. Dauern diese Gefühle aber an, können sie sich zu einer leichten oder gar einer chronischen Depression entwickeln. Rumänien hat den Umgang mit dieser Krankheit noch nicht wirklich erlernt. Es wird oft erwartet, dass sich der Depressive wie Baron Münchhausen samt Pferd selbst am eigenen Schopf aus dem Schlammloch herauszieht. Und dadurch wird das Leiden meistens noch schlimmer.

„Depression ist der neuralgische Punkt der Liebe. Um liebende Wesen zu sein, müssen wir Wesen sein, die aufgrund eines Verlustes der Verzweiflung zum Opfer fallen können, und Depression ist der Mechanismus dieser Verzweiflung. Wenn sie sich einstellt, zerfällt das Selbst und schließlich verschwindet die Fähigkeit, Zuneigung zu geben oder zu empfangen. Es ist unsere innere Einsamkeit, die sich manifestiert. Sie zerstört nicht nur die Verbindung zu anderen, sondern auch die Fähigkeit, mit sich selbst im Reinen zu sein.“ So versucht Andrew Solomon in seinem Buch „Saturns Schatten: Die dunklen Welten der Depression“ einerseits die Depression zu beschreiben und andererseits ihren Platz im „normalen“ menschlichen Dasein zu verankern. Im Buch beschreibt er seinen eigenen Weg im Umgang mit einer tiefen, chronischen Depression und stellt diese im Kontext der zeitgenössischen westlichen Gesellschaft dar. Zugleich räumt er mit manchen Mythen, die diese Krankheit umgeben, auf. Anhand eigener Erfahrungen, Interviews und Studien zeigt Solomon mögliche Erscheinungsformen, mögliche Folgen sowie Therapien, aber auch den Umgang von Politik und Gesellschaft mit diesem Leiden auf.

Die Depression in Zahlen

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) litten im Jahre 2023 weltweit 322 Millionen Menschen an Depression. Das entspricht ca. 4,4 Prozent der Weltbevölkerung. Die Lebenszeitprävalenz, also der Anteil an Bevölkerung, bei dem im Laufe des Lebens der entsprechende Risikofaktor oder die Erkrankung aufgetreten ist, liegt, laut Global Burden of Disease (GBD) Report, in vielen Ländern bei über zehn Prozent. Dabei sind Frauen (7,5 Prozent der Frauen weltweit) deutlich häufiger betroffen als Männer (5,5 Prozent der Männer weltweit). Die Zahl der Betroffenen ist in den letzten zehn Jahren um 18 Prozent gestiegen. Laut WHO ist Depression die Hauptursache für Lebensjahre mit Behinderung. Sie verursacht jährlich etwa 50 Millionen verlorene gesunde Lebensjahre – das sind 7,5 Prozent aller Krankheitsjahre.

Laut einer Statistik von Eurostat aus dem Jahr 2024 liegt die selbstberichtete chronische Depression in der Europäischen Union bei 7,2 Prozent. Laut der gleichen Studie liegt die Zahl bei Frauen bei 8,7 Prozent und bei Männern bei 5,5 Prozent, wobei 58 Prozent der jungen Erwachsenen zwischen 18-26 Jahren depressionsgefährdet sind. Die Suizidrate in der EU liegt, laut Zahlen von 2021, bei 10,2 von 100.000 Einwohnern, wobei Männer 3,7 mal häufiger betroffen sind als Frauen. Laut einer Erhebung von Statistico aus dem Jahr 2024 war die höchste nationale Rate von chronischer Depression mit 15,6 Prozent in Island zu finden. Die niedrigste lag mit nur 4,2 Prozent in Rumänien.

„Ich bin doch nicht verrückt“

Wie kann es sein, dass die offiziellen Zahlen in Rumänien so weit unter dem europäischem Durchschnitt liegen? Es wird berichtet, dass es hierzulande, bis der erste Psychiater in der Maramuresch Anfang des 20. Jahrhunderts seine Praxis eröffnete, keine psychischen Erkrankungen gab. Ähnlich verhält es sich mit diesen unglaubwürdigen 4,2 Prozent. Elena Andreea Mănescu u. a. veröffentlichten 2023 die Studie „Mental health related stigma in Romania: systematic review and narrative synthesis“ (Stigmatisierung im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit in Rumänien: systematische Überprüfung und narrative Synthese), welche mögliche Antworten ins Feld führt. In wissenschaftlichen Kreisen ist man sich einig, dass diese Zahlen deutlich unterschätzt sind, da viele Betroffenen keine Hilfe suchen oder keine Diagnose erhalten. Dafür ist ein entscheidender Grund in der allgemein mit psychischen Störungen einhergehenden Stigmatisierung zu finden.

Um diese zu verstehen, darf der historische Kontext nicht unbeachtet bleiben: Im kollektiven Bewusstsein ist aus den Zeiten der kommunistischen Diktatur die Psychiatrie noch immer als Kontrollinstrument verankert. Unter dem Regime von Nicolae Ceaușescu wurde die Psychiatrie teilweise zur sozialen Disziplinierung genutzt. Menschen mit „abweichendem Verhalten“ (z. B. Nonkonformität, Homosexualität, politische Kritik) wurden gelegentlich in psychiatrische Einrichtungen zwangseingewiesen. Psychische Erkrankungen galten als Störung der Produktivität und wurden oft verheimlicht oder ignoriert, um das Bild des „neuen sozialistischen Menschen“ nicht zu beschädigen. Sie wurden nicht als medizinische, sondern als soziale Probleme betrachtet – mit Fokus auf Kontrolle statt Heilung.

Ähnliche Auswirkungen haben gewisse religiöse Einstellungen. In vielen Regionen Rumäniens wird Depression noch immer als göttliche Strafe oder als Zeichen mangelnden Glaubens interpretiert. Orthodoxe Spiritualität betont oft Geduld, Leiden und Selbstaufopferung – was dazu führen kann, dass psychisches Leiden spiritualisiert statt therapiert wird. Zugleich ist das kulturelle Narrativ vom starken Menschen tief verankert und verbreitet. Das Ideal des starken Menschen führt dazu, dass Schwäche oder emotionale Verletzlichkeit verleugnet oder verdrängt werden. Viele Rumänen wachsen mit der Vorstellung auf, dass man „sich zusammenreißen“ müsse – was zu Selbst-Stigmatisierung führt. Emotionale Offenheit wird oft als unangemessen oder peinlich empfunden, besonders bei Männern. Dazu schreiben die Autoren der genannten Studie: „In Rumänien ist es einfacher, über Rückenschmerzen zu sprechen als über Traurigkeit“.

Stigma auf mehreren Ebenen

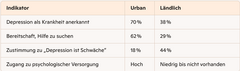

Die erwähnte Studie von Elena Andreea Mănescu u. a. stellt fest, dass sich die Stigmatisierung auf mehreren Ebenen abspielt. Einerseits muss von einem öffentlichen Stigma gesprochen werden. Dabei meint man negative Einstellungen und Vorurteile, die eine Gesellschaft gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen hegt. In Rumänien werden psychisch Leidende oft mit Stereotypen versehen: sie gelten als gefährlich, als entscheidungs- und arbeitsunfähig, weswegen der Umgang mit ihnen gemieden wird. Depression wird oft als selbstverschuldet betrachtet und mit mangelnder Willenskraft oder Schwäche gleichgestellt. Zugleich gelten die Erkrankten als Belastung für die eigenen Familien und das Umfeld. Diese Vorurteile werden häufig durch die Medien bestätigt und verbreitet. Psychische Erkrankungen werden oft mit extremen Fällen (z. B. Gewaltverbrechen) in Verbindung gebracht. Es fehlt an differenzierter Berichterstattung, die psychische Gesundheit als Spektrum darstellt. Begriffe wie „verrückt“ oder „Psychopath“ werden oft stigmatisierend verwendet. Die Studie spricht auch von einer institutionellen Diskriminierung: Fachpersonal übernimmt teils unbewusst gesellschaftliche Vorurteile, was zu geringer Empathie, Fehldiagnosen oder inadäquater Behandlung führt. Als problematisch wird auch der Mangel an struktureller Prävention betrachtet: es gibt so gut wie keine Anti-Stigma-Programme. Die nationale Gesundheitsstrategie 2023–2030 erwähnt zwar Reformen, doch konkrete Umsetzungen sind bislang lückenhaft, wenn überhaupt vorhanden. Im Umgang mit Depression ist auch ein sehr starkes Gefälle zwischen dem urbanen und dem ländlichen Raum zu bemerken (siehe Tabelle). Die soziale Toleranz gegenüber Depression ist in Rumänien stark vom regionalen Kontext abhängig. Während urbane Räume Fortschritte in Richtung Entstigmatisierung machen, bleibt Depression in ländlichen Regionen oft ein unsichtbares Leiden, das mit Scham, Schweigen und Isolation einhergeht.

Dieses alles führt in einem weiteren Schritt zur Selbst-Stigmatisierung des Leidenden. Viele Betroffene vermeiden es, über ihre Depression zu sprechen, selbst im engsten Umfeld. Es herrscht die Angst, als „verrückt“ abgestempelt zu werden – ein Begriff, der in Medien und Alltag noch immer präsent ist. Selbst-Stigma führt dazu, dass Menschen keine professionelle Hilfe suchen, obwohl sie Symptome erkennen. Dazu schlussfolgert die Studie: „Die Scham über die eigene Erkrankung wird oft stärker erlebt als die Symptome selbst“.

Die Lücke zwischen Realität und Statistik

Die offiziellen Zahlen unterschätzen das Ausmaß der Depression in Rumänien erheblich. Während nur etwa 1,5 Prozent der Bevölkerung eine Diagnose oder Behandlung angeben, gehen Experten davon aus, dass mindestens 8-10 Prozent tatsächlich betroffen sind. Das bedeutet: Für jeden offiziell erfassten Fall gibt es vermutlich vier bis fünf nicht erfasste. Dabei schätzt man, dass 60-70 Prozent der Fälle nicht diagnostiziert werden und dass in 70 Prozent der Fälle man von unbehandelten Depressionen ausgehen muss. In diesem Kontext lohnt sich auch ein Blick auf die Suizidrate in Rumänien: Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt die Suizidrate in Rumänien bei etwa 9,7 pro 100.000 Einwohner. Das entspricht jährlich zwischen 2500 und 3500 Suiziden. Männer sind deutlich häufiger betroffen: Die Suizidrate bei Männern lag zuletzt bei etwa 13,9 pro 100.000 Einwohnern, bei Frauen nur bei 2,4 pro 100.000 Einwohnern. Internationale Studien (z. B. WHO, 2023) zeigen, dass weltweit über 50% der Suizidopfer an einer unbehandelten Depression litten. In Rumänien ist dieser Zusammenhang besonders relevant, da viele Betroffene keinen Zugang zu psychiatrischer Versorgung haben oder aus Angst vor Stigmatisierung keine Hilfe suchen.

Diese Lücke zwischen Realität und Statistik bringt gravierende Folgen mit sich. Auf der Ebene der Gesundheitspolitik kommt es zu einer chronischen Unterfinanzierung, da der Bedarf unterschätzt wird. Zeitgleich wird auf gesellschaftlicher Ebene das Stigma bestätigt: „Wenn es so wenige betrifft, kann es ja nicht so schlimm sein“, was wiederum bei den Betroffenen zu Isolation, Unsichtbarkeit und Chronifizierung der Erkrankung führen kann. Zwar ist in den letzten Jahren im Allgemeinen eine Veränderung in der allgemeinen Wahrnehmung zu bemerken, doch bleibt der Weg bis hin zur Akzeptanz noch sehr lang.

Empfohlene Literatur

Andrew Solomon: „Saturns Schatten. Die dunklen Welten der Depression“ (auf rumänisch: „Demonul amiezii. O anatomie a depresiei“ – Humanitas 2021)

Marius Chivu (Herausgeber): „Cartea Depresiilor. 24 de confesiuni despre tristețe, teamă, disperare și alți demoni“ – Humanitas 2024 (Das Buch der Depressionen. 24 Bekenntnisse über Traurigkeit, Angst, Verzweiflung und andere Dämonen)

Radu Teodorescu, Cătălina Dumitrescu, Daniel David, Ioana Scorus, Eugen Hriscu, Vlad Stroescu: „Suntem sănătoși la minte? Despre sănătatea psihică în România“ – Humanitas 2022 (Sind wir geistig gesund? Über die psychische Gesundheit in Rumänien)