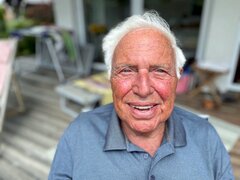

Am vergangenen Freitag feierte Ioan Holender, eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der internationalen Opern- und Musikwelt, seinen 90. Geburtstag. Ein willkommener Anlass, seine glanzvolle Karriere, sein einzigartiges Vermächtnis für die internationale Opernwelt, aber auch seine tiefe Verbundenheit zu seinen Wurzeln zu würdigen.

Geboren am 18. Juli 1935 als einziges Kind von Anton Holender und Magdalena Dornhelm in Temeswar/Timișoara, einer Stadt mit einer reichen multikulturellen Tradition, ist sein Leben ein beeindruckendes Zeugnis von Leidenschaft für die Musik, Liebe zur Kultur, Streben nach Perfektion und unverwechselbarer Eloquenz.

Prägende Jahre in Temeswar

Ioan Holender entstammt einer jüdischen Unternehmerfamilie und wuchs in einer multiethnischen und mehrsprachigen Umgebung auf, die seine Persönlichkeit und sein Weltverständnis nachhaltig prägte. Das Zusammenleben mit Rumänen, Deutschen, Ungarn und Serben in Temeswar, die kulturelle Vielfalt und das rege Geistesleben der Stadt waren für ihn eine tägliche Quelle der Inspiration. Seine Jugend war auch von politischen und persönlichen Umbrüchen geprägt. Das Ende des faschistischen Regimes in Rumänien erlebte seine Familie als Befreiung, doch 1948 wurde die Essig- und Marmeladenfabrik seines Vaters („Fructus“) verstaatlicht und die Villa seines Großvaters mütterlicherseits enteignet. „Der penetrante Essiggeruch, der auch in der Kleidung meines Vaters hing“, ist eine von Holenders unverblassten Kindheitserinnerungen. Trotz dieser Verluste begeisterte er sich, wie viele seiner Altersgenossen, für die Ideale des Sozialismus. Dies sollte sich 1957 grundlegend ändern, als er von der weiteren Mitwirkung am Aufbau der neuen Gesellschaftsordnung ausgeschlossen wurde.

Nach dem Abschluss der Technischen Mittelschule arbeitete er ein Jahr als Hilfsarbeiter in den Elektrizitätswerken der Temeswarer Straßenbahn, um sich einen Studienplatz zu sichern. Anschließend studierte Holender fünf Semester Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Dampfmaschinen am Polytechnischen Institut. Allerdings galt seine wahre Leidenschaft schon damals der Oper. Mit zwölf Jahren nahm ihn sein Vater zum ersten Mal in die Oper mit. Die Aufführung von „La Traviata“, aber auch die elegante Kleidung der Besucher beeindruckte ihn zutiefst. Holender erinnert sich, dass er von diesem Moment an „mit Haut und Haaren ein Operngeher“ wurde.

An der Temeswarer Studentenrevolte von 1956 nahm Holender aktiv teil. Bei einer großen Protestversammlung von ca. 2000 Studierenden am 30. Oktober im Polytechnischen Institut hielt er eine elektrisierende Rede über die „Ursachen der herrschenden vorrevolutionären Stimmung“ und forderte die Veröffentlichung der studentischen Forderungen in der Presse. Vor dem Hintergrund der Ungarischen Revolution war in Temeswar eine Reformbewegung mit dem Ziel der Erneuerung der rumänischen Gesellschaft entstanden. Etwa 3000 Studierende beteiligten sich an Demonstrationen, sie forderten u.a. den Abzug der sowjetischen Truppen, Arbeiterselbstverwaltung, Meinungs- und Pressefreiheit. Das volksdemokratische Regime stufte die Kritik als konterrevolutionär ein und setzte Armee, Geheimdienst und Miliz ein, um die Bewegung niederzuschlagen. Auch Holenders mutige Haltung blieb nicht folgenlos. Im Februar 1957 wurde er exmatrikuliert; er durfte weder studieren noch arbeiten, lediglich ein Halbtagsjob als Tennislehrer wurde ihm zugestanden. Als „Klassenfeind und Saboteur des Aufbaus der neuen sozialistischen Gesellschaft“ sah er für sich keine berufliche Zukunft mehr in Rumänien.

Karriere in Österreich

Als Holender 1958 auf dem Temeswarer Corso von der Ausreisemöglichkeit für Juden nach Israel erfuhr, bot sich ihm eine unerwartete Möglichkeit. Am 14. Januar 1959 stieg er mit seinem Vater (die Eltern waren geschieden) „mit gebrochenem Herzen und zutiefst deprimiert“ in den Zug Richtung Wien, wo auch seine Mutter inzwischen lebte. „Die Ausreise war meine Rettung, doch fühlte ich, dass meine Wurzeln abgeschnitten wurden“, erinnerte sich Holender später. Er landete als „ein gestrandeter, seiner Umgebung entrissener und an der Erreichung seiner beruflichen Ziele gewaltsam verhinderter junger Mensch am Wiener Westbahnhof“. „Für meinen Vater bedeutete die Auswanderung Freiheit. Ich aber wollte nicht weg aus Rumänien. Es war meine Welt.“

Holender blieb in Wien und arbeitete zunächst als technischer Zeichner in einer Drahtfabrik, er war Statist am Burgtheater, Regieassistent an der Volksoper und Regisseur an Wiener Kleinbühnen. Diese frühen Erfahrungen hinter den Kulissen des Theaterbetriebs legten den Grundstein für seine spätere Karriere. Mit einem Stipendium für das Wiener Konservatorium konnte er sein Gesangsstudium aufnehmen und sich damit seinen innigsten Wunsch erfüllen. Von 1962 bis 1966 wirkte er als Opernbariton und Konzertsänger, u. a. am Stadttheater Klagenfurt. Einer der emotionalsten Momente seiner Gesangskarriere war 1966 ein Gastauftritt an der Temeswarer Oper – sieben Jahre nach seiner Ausreise: „Nur wer längere Zeit in seinem Geburtsland lebte, bevor er es verließ, um dann irgendwann zurückzukommen, kann nachvollziehen, was ich bei meiner ersten Rückkehr in meine Heimatstadt empfunden habe.“

1966 wechselte Holender die Seiten und trat in die Theateragentur Starka ein, die er zu einer weltbedeutenden Künstler- und Sängeragentur ausbaute und die als Opernagentur Holender bekannt wurde. 1988 wurde er zum Generalsekretär der Wiener Staatsoper und der Volksoper Wien berufen und 1992 zum Direktor beider Häuser bestellt. 1996 beendete er seine Tätigkeit als Volksoperndirektor, um sich voll auf die Wiener Staatsoper konzentrieren zu können. Von 1992 bis 2010 leitete der „dahergelaufene Rumäne“ das Haus als Direktor – länger und erfolgreicher als jeder andere vor und nach ihm, und führte die Wiener Staatsoper zu Weltruhm.

Holender sah seine Aufgabe darin, „das Publikum neugierig zur machen, Interesse zu wecken und auch Dinge zu zeigen, bei denen man sich ein bisschen anstrengen muss, um sie zu verstehen“. Operninszenierungen müssten die Sinne ansprechen, das Herz berühren. Und er wollte „nicht nur die gewohnten Pfade gehen, sondern das Wiener Publikum auch mit einer unbekannten Optik und unbekannten Klängen bekannt machen“. Dabei legte er stets höchste Qualitätsmaßstäbe an. Während seiner Amtszeit gelang es Holender, die Wiener Staatsoper zu einer der führenden Opernbühnen der Welt zu machen. Er setzte auf eine Mischung aus traditionellem Repertoire und modernen Inszenierungen, engagierte die bedeutendsten Sängerinnen und Sänger seiner Zeit und sorgte dafür, dass das Haus sowohl künstlerisch als auch finanziell auf soliden Füßen stand. Er entdeckte und förderte junge Talente. Nicht weniger als 725 Künstler gaben ihr Debüt unter seiner Leitung. Holender kann sich bis zu 60 Vorstellungen pro Spielzeit und insgesamt 93 Premieren anrechnen. Auch die Gründung einer Kinderoper geht auf seine Initiative zurück. Meilensteine seiner Direktionszeit waren die Uraufführungen von Adriana Hölszkys „Die Wände“ (1995), Alfred Schnittkes „Gesualdo“ (1995), Friedrich Cerhas „Der Riese vom Steinfeld“ (2002) und Aribert Reimanns „Medea“ (2002).

Verbundenheit zu Rumänien

Trotz seiner beeindruckenden internationalen Karriere blieb Holender seiner Heimat tief verbunden. Er förderte kulturelle Austauschprojekte zwischen Österreich und Rumänien und setzte sich für die Präsenz rumänischer Künstler auf internationalen Bühnen ein. In Bukarest war er von 2005 bis 2015 künstlerischer Direktor des internationalen George-Enescu-Festivals, das alle zwei Jahre in Erinnerung an den berühmten rumänischen Komponisten, Geiger, Pianisten und Dirigenten veranstaltet wird. Holender ist seit 1996 Ehrenbürger seiner Geburtsstadt und war Botschafter Temeswars für die Unterstützung der Kandidatur der Stadt als Europäische Kulturhauptstadt 2023. Die Polytechnische Universität Temeswar, die ihn einst so verschmähte, verlieh ihm 2023 die Ehrendoktorwürde.

Holender denkt auch heute noch oft an seine Jugend in Temeswar und an die Freuden und Herausforderungen seines Lebens zurück. Er erinnert sich, wie er seinerzeit jeden Donnerstagabend mit seinem Vater verbotener-weise BBC hörte, die Opernkonzerte aus Turin übertrug. Diese verbotenen Klänge haben ihn fasziniert und in ihm den Wunsch geweckt, Sänger zu werden. Mit zunehmendem Alter gewinnt die Bedeutung Rumäniens für Holender immer mehr an Gewicht. „Rumänien wird mir immer wichtiger, je älter ich werde“, sagte er. „Umso größer der Baum wird, desto stärker werden die Wurzeln“. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm die regelmäßigen Friedhofsbesuche in Temeswar mit seinem Vater in der Kindheit.

Ioan Holender ist ein Musterbeispiel transkultureller Identität. Er bekennt sich zu seinen vielfältigen Wurzeln – den jüdischen, ungarischen und rumänischen. Letztere bezeichnete er als „prägende und wichtigste Identität, die alles überlebt hat“. Dieses Zugehörigkeitsgefühl begleitete ihn zeitlebens: „Wenn ich drei Tage in Timi{oara bin, habe ich das Gefühl, ich bin nie weggegangen.“

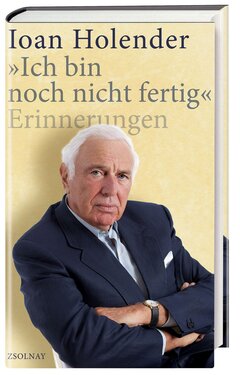

„Ich bin noch nicht fertig“

Holender wies immer weit über seine eigentliche Wirkungsstätte hinaus, auch scheute er sich nicht, den österreichischen Kulturbetrieb – Opernball und Wiener Society inklusive – öffentlich kritisch zu hinterfragen. Der Titel seiner Autobiografie „Ich bin noch nicht fertig“ (Wien 2010) erwies sich als programmatische Ankündigung, denn nach dem Ende seiner Direktionszeit zog er sich nicht aufs Altenteil zurück. Holender blieb und ist bis heute ein einflussreicher Kulturvermittler. Er war künstlerischer Berater der Metropolitan Opera New York, der Deutschen Oper Berlin, der Staatsoper Budapest und des Spring Festivals in Tokio. Bis Juli 2024 moderierte er 14 Jahre lang das Kulturmagazin „kulTOUR mit Holender“ auf ServusTV (214 Ausgaben). Auch beobachtet er weiterhin die internationalen Opernhäuser und schreibt brisante Kulturkommentare.

Das bundesdeutsche Online Musik Magazin porträtierte Holender als schillernde, selbstbewusste und wirtschaftlich strategisch denkende Persönlichkeit – „einer der letzten seiner Art“. Seine Kritiker jedoch warfen ihm vor, die Wiener Staatsoper zu kommerziell und mit zu wenig Experimentierfreudigkeit geführt zu haben und charakterisierten ihn als kantigen, polarisierenden und autoritären Patriarchen. Der Autor dieser Zeilen hingegen erlebte Holender als einen Menschen, der sich seiner Ausstrahlung sehr bewusst ist und dennoch umgänglich, warmherzig und sympathisch wirkt. Unermüdlich strebte Holender nach dem Absoluten – und manchmal kam er ihm ganz nah. Er ist eine Persönlichkeit, die die Welt der Kultur bewegt hat, ohne je den Boden unter den Füßen zu verlieren.

Anlässlich seines 90. Geburtstags blicken wir nicht nur auf eine beeindruckende Karriere zurück, sondern auch auf ein Leben, das von tiefer Liebe zur Musik, zur Kultur und zu seiner Herkunft geprägt ist. Ioan Holender hat gezeigt, dass man seine Wurzeln nicht vergessen muss, um in der Welt erfolgreich zu sein. Im Gegenteil, es sind oft genau diese Wurzeln, die uns die Kraft und die Inspiration geben, Großes zu erreichen.

La mulți ani, Ioan Holender!