Im April fand in Budapest und in Wudersch/Budaörs (Ungarn) eine dreitägige Konferenz mit dem Titel „Brückenbauer - grenz- und zeitüberschreitende Minderheitenfragen am Beispiel der deutschen Minderheit“ statt. Veranstaltet wurde die Fachtagung vom Jakob-Bleyer-Heimatmuseum Wudersch/Budaörs in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium des Freistaats Sachsen, dem Deutsch-Ungarischen Institut für Europäische Zusammenarbeit Budapest und der Universität Chemnitz. Zur Konferenz kamen Vertreter verschiedener Institutionen aus Ungarn, Deutschland, Österreich und Rumänien, die sich mit der Geschichte, der Identität, der Kultur und der Zukunft der deutschen Minderheiten befassen. Über das Heimatmuseum in Wudersch sowie über die Fachtagung befragte Gabriela Rist Dr. Kathi Gajdos-Frank, Direktorin des Museums.

Seit wann gibt es ein deutsches Heimatmuseum in Wudersch und was erwartet die Besucher hier?

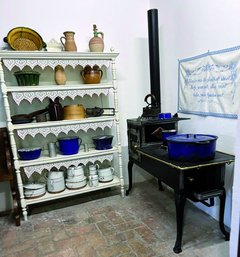

Das Jakob-Bleyer-Heimatmuseum wurde als Museum im August 1987 eröffnet. Das ist eigentlich ein altes schwäbisches Haus, es gehörte der Familie Weber. Zum Glück hat die Gemeinde, denn damals kurz vor der Wende war Wudersch noch keine Stadt, die Genehmigung erteilt und so konnte man das Museum eröffnen. Das Heimatmuseum hat eine Paradestube. Diese ist genau so eingerichtet, wie damals die Stube meiner Urgroßeltern oder der anderen Schwaben in Wudersch eingerichtet wurde. Wir haben auch eine typische ungarndeutsche Küche aus den 1930er, 40er Jahren. Es gibt sowohl ständige als auch Sonderausstellungen. Zu den ständigen Ausstellungen gehört natürlich unsere Ausstellung über Wudersch. Da können die Besucher schon von der Einwanderung an bis zur Vertreibung das Leben der Wuderscher und des alten Wudersch kennenlernen. Und Sonderausstellungen sind wichtig für uns, weil wir möchten, dass dieses Museum ein lebendiges Museum bleibt. Also nicht, dass jemand kommt und sagt: Ach, ich habe das schon gesehen, ich komme nie wieder. Sondern, dass man immer wieder durch Projekte, durch Ausstellungen, durch Programme, durch Kontakte etwas Neues findet und, dass wir dann viele Facetten des Lebens der Deutschen in Ungarn sowohl über die Geschichte als auch über die Kultur zeigen können und auch mit der Jugend für die Zukunft etwas unternehmen. Das ist auch das Ziel.

Ein Projekt ist auch diese Konferenz hier in Wudersch und auch in Budapest. Wer hat die Konferenz organisiert und wie kam die Idee, hier eine Konferenz über das Thema Minderheitenfragen zu veranstalten?

Die Idee kommt eigentlich von mir, weil wir viele Kontakte haben. Ich bin seit vierzehn Jahren hier Direktorin des Heimatmuseums und ich bin sehr froh darüber, dass ich in diesen vierzehn Jahren so viele sympathische Personen deutscher Abstammung kennenlernen durfte. Durch diese Kontakte spürt man, auch durch die Arbeit sieht man, dass wir einander besser kennenlernen können und dass wir dann durch diese Brücken nicht nur einander kennenlernen, sondern auch unsere eigene Arbeit bereichern können. Vergangenes Jahr, das war eine große Ehre für mich, haben mich der Freistaat Sachsen und Dr. Jens Baumann, Beauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler des Freistaates Sachsen, zum Gedenktag der Sachsen in Hoyerswerda eingeladen. Dort habe ich sogar einen Preis bekommen, weil über unsere Arbeit hier im Museum sehr positiv berichtet wurde. Da kam zum ersten Mal die Idee, dass wir vielleicht zusammen mit dem Freistaat Sachsen eine Konferenz veranstalten könnten. Im Januar haben wir wieder Gespräche geführt und ich sagte, wie wäre es mit dem Titel Brückenbauer, weil durch unsere Kontakte auf jeden Fall Brücken entstehen.Und ich wollte auch andere Institutionen einladen. So kam noch das Deutsch-Ungarische Institut dazu, das immer an der Seite dieser Kontakte oder der Pflege dieser Kontakte steht. Prof. Dr. Frank Lothar-Kroll, und auch die Universität Chemnitz unterstützten dieses Projekt und so entstand es in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Ungarischen Institut, der Universität Chemnitz und an erster Stelle dem Förderer Dr. Jens Baumann und dem Freistaat Sachsen.

Die Konferenz hatte ein inhaltlich reichhaltiges und anspruchsvolles Programm.

Es war eine große Freude, dass wir von allen Seiten auf die Einladungen, die wir verschickt haben, positive Antworten bekommen haben. Am ersten Tag waren wir im Deutsch-Ungarischen Institut für Europäische Zusammenarbeit in Budapest. Die Konferenz wurde von Dr. Bence Bauer, Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts für Europäische Zusammenarbeit mit dem Vortrag „Die Rolle der deutschen Minderheit in Ungarn“ eröffnet. Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll von der Universität Chemnitz hielt einen Vortrag über die Geschichte der Ungarndeutschen. Staatsminister Oliver Schenk vom Freistaat Sachsen vermittelte seine Grußbotschaft per Videochat über den Freistaat Sachsen und die deutschen Minderheiten in einem demokratischen Eu-ropa. Den Impulsvortrag hielt Dr. Jens Baumann, Beauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler des Freistaates Sachsen über die Vertriebenen in Sachsen und ihre Geschichten, Leistungen sowie Impulse für die Gesellschaft. Mit dem Titel „Unsichtbare Schicksale und schweres Gepäck: Frauenstimmen in der Erinnerungsliteratur“ gab es eine Lesung mit Katharina Martin-Virolainen aus Eppingen mit musikalischer Umrahmung von Oleg von Riesen aus Köln. Damit die Gäste einen Einblick in die traditionelle Kultur der Ungarndeutschen bekommen, luden wir unsere Gäste zu einem Weinempfang und zur Hospitation an einem Workshop zu ungarndeutschen Volkstänzen im Deutsch-Ungarischen Institut. Am zweiten Tag setzten wir die Konferenz im ungarischen Parlament fort. Es war eine angenehme Überraschung, dass nicht nur Vertreter der deutschen Minderheit, sondern auch anderer Minderheiten aus Ungarn die Grußworte von Dr. Jens Baumann, Beauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler des Freistaates Sachsen mitanhörten. Es war für die Gäste ein besonderes Erlebnis, dass sie das Parlament besichtigen konnten. Am dritten Tag waren wir bei uns im Museumsgarten in Wudersch. Auch an diesem Tag gab es interessante Vorträge. Über das Schicksal der deutschen Minderheit in Ungarn nach 1944 - Internierung,Verschleppung und Vertreibung hielt Dr. Barbara Bank aus Fünfkirchen einen Vortrag und über die Ansiedlung im Spiegel der identitätspolitischen Bestrebungen der ungarndeutschen Organisationen sprach Dr. Ferenc Eiler aus Budapest.

Am dritten Tag der Konferenz war das Thema Kultur, Jugend, Identität. Es gab auch ein aufregendes Gespräch und einen Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern. Nicht nur die Teilnehmer der Podiumsdiskussion, sondern auch die geladenen Gäste haben mitgesprochen. Welche Schlussfolgerungen gibt es?

Ich finde, dass dieses Gespräch so wie das Museum sehr lebendig waren. Sehr viele gute Ideen und auch schon Projekte, die erfolgreich sind, wurden vorgestellt. Das war eigentlich das Ziel, dass wir einander kennenlernen und unsere Arbeit gegenseitig kennenlernen. Dann sehen wir auch, wie wir uns weiterentwickeln können, aber auch, ob wir, und ich denke auf jeden Fall, miteinander kooperieren können. Denn zusammen sind wir viel mehr. Und das heißt, wie im Titel unserer Konferenz steht, Brücken bauen durch diese Kontakte. Bei der Gesprächsrunde war ich sehr froh darüber, dass sowohl aus Sathmar/Satu Mare, also aus Rumänien, als auch aus Wien und aus Südungarn aus verschiedenen Regionen Gäste und natürlich Referentinnen und Referenten zu Wort gekommen sind. Sogar vom Publikum kamen Impulse, zum Beispiel von Katharina Martin-Virolainen, die russlanddeutscher Abstammung ist. Man muss das Schicksal der anderen kennenlernen und wenn wir zu den Werten wie Toleranz und Demokratie stehen, können wir zusammen durch unsere Geschichte gehen. Ich bin ganz froh darüber, dass wir so ein konstruktives Gespräch führen konnten, das auch sicher fortgesetzt wird. Wir können durch unsere während der Konferenz entstandenen Kontakte wie ein Team zusammenarbeiten und noch weitere, anspruchsvolle Programme veranstalten.

Vielen Dank für das Gespräch!

Jakob Bleyer (1874-1933) geboren in Tscheb/Dunacséb, Königreich Österreich-Ungarn (heute Celarevo/Serbien), war ein ungarischer Germanist, Literaturwissenschaftler und Abgeordneter und in den Jahren 1919-1920 Minister für nationale Minderheiten in Ungarn. 1905 habilitiert für Germanistik, war Jakob Bleyer 1905-1908 Privatdozent für deutsche Sprachwissenschaft und Literatur an der Universität Budapest, 1908-1911 Professor an der Universität in Klausenburg, wo er auch die Leitung des Lehrstuhls für deutsche Sprache und Literatur innehatte, und 1911–1919 Professor der deutschen Literaturgeschichte an der Universität Budapest.Er gründete 1929 die „Deutsch-Ungarischen Heimatblätter“ sowie 1921 das „Sonntagsblatt“. Jakob Bleyer kritisierte in seinen Publikationen die ungarische Minderheitenpolitik. Ab August 1919 bis Dezember 1920 war er Minister ohne Portefeuille für nationale Minderheiten. 1923 war Jakob Bleyer Mitbegründer des Ungarnländischen Deutschen Volksbildungsvereins. Als Abgeordneter im ungarischen Parlament 1926–1933 setzte sich Bleyer stets vehement für die Gleichberechtigung der nationalen Minderheiten ein und galt als einer der bedeutendsten politischen Wortführer der Deutschen in Ungarn.