Er ist einer der Unermüdlichen. Einer, der kein Wochenende, keinen Urlaub zu kennen scheint. Auf fast allen Veranstaltungen der deutschen Minderheit treffen wir ihn an, die von ihm konzipierten Ausstellungen im Schlepptau – über Samuel von Brukenthal als frühen Europäer, über die Pandemie als Booster der Minderheitensprachen oder 800 Jahre „Andreanum“, das verfassungsartige Rechtsdokument des ungarischen Königs Andreas II. für die Siebenbürger Sachsen. Dazwischen: Vorträge, Tagungen, Projekte – und all die anderen Dinge, die ein Unterstaatssekretär im Departement für interethnische Beziehungen an der Regierung Rumäniens (DRI) eben tut, und die ein Außenstehender nicht immer sieht. Seit vier Jahren sitzt der Kronstädter Historiker Thomas Șindilariu auf diesem Stuhl – sitzen tut er dabei wohl am wenigsten! „Die vier Jahre sind wie im Flug vergangen“, gesteht er im Gespräch mit ADZ-Chefredakteurin Nina May. Und, dass er in dieser Zeit nicht nur wertvolle Erfahrungen, sondern auch genug Mut und Motivation für weitere Jahre angesammelt hat.

Welche Schwerpunkte hatten Sie in den letzten vier Jahren bei der Vertretung der Interessen der Minderheiten?

Ein großes Thema war für das DRI aber auch alle Minderheiten die Volkszählung, wo wir vom DRI her massiv für Partizipation geworben haben. Es gab Probleme mit der Online-Plattform, wo das System den Abschluss des Fragebogens anbot, ehe die ethnokulturellen Merkmale angefragt wurden. Man muss nicht zwingend etwas angeben – und das ist auch richtig so – aber man sollte doch gefragt werden, ob man sich nicht zu seiner ethnischen Gemeinschaft bekennen will! Das war ein schwerer Fehler, der anfangs gleich zu beheben war, um das Scheitern der Volkszählung zu verhindern. Religion und Ethnie hat ein Staat nämlich heutzutage nicht als Verwaltungsdaten zu erheben und zu führen. Dadurch wird Missbrauch verhindert – die Vorbereitung der Deportation der Deutschen aus Rumänien in die Sowjetunion geschah nämlich vor 80 Jahren auf der Grundlage der damals bestehenden Nationalitätenregister! Umso essentieller ist das freiwillige Bekenntnis bei Volkszählungen für die Rechte der Minderheiten, etwa für mehrsprachige Ortsschilder, um das bekannteste Beispiel zu nennen, aber auch für Planungsfragen des Schulwesens insgesamt wie für jenes der Minderheiten insbesondere. Für die Rechte der nationalen Minderheiten sind die diesbezüglichen statistischen Daten der Volkszählungen höchst relevant, da sie nirgends ad personam gespeichert werden. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um allen haupt- und ehrenamtlichen Helfern in den Reihen des Forums für ihren Einsatz bei der Informationskampagne des Forums zu danken – ohne ihren Einsatz wären die für uns nicht ganz zufriedenstellenden Ergebnisse nicht zu erreichen gewesen!

Welche größeren minderheitenbezogenen Projekte wurden während Ihrer Zeit beim DRI durchgeführt oder gefördert?

Beschränken wir uns auf jene, wo ich enger involviert war, da es eine sehr weitläufige und vielfältige Tätigkeit am DRI gibt. Daher nur ein paar Beispiele. Nachdem ich die vom DFDR und der Hanns Seidel Stiftung im Oktober 2023 in Temeswar organisierte Tagung „National Minorities in Romania and Europe – Successful Minority Policies for Social Cohesion and Democratic Stability“ punktuell unterstützen konnte, fand im Dezember bereits ein vom DRI und der Seidel-Stiftung in Kooperation organsiertes Seminar für Journalisten und Journalistinnen aus dem audio-visuellen Bereich mit Bezug zu nationalen Minderheiten statt, das ihre Sensibilisierung in Anbetracht von Hate Speech und Diskriminierung zum Inhalt hatte – es war das zweite Seminar dieser Art, das 2023 ausgerichtet werden konnte. Die Problemkomplexe Hassrede, Diskriminierung, Fake News gehören im Moment zu den größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft. Es gilt für uns zu lernen, dass auch in den sozialen Medien veröffentlichte Meinungen nicht bloßes Gerede sind, sondern den allgemeingültigen Regeln des menschlichen Zusammenlebens entsprechen müssen, wie im realen Leben. Unter den vielen Schritten, die es hierbei zu durchlaufen gilt, ist Bewusstseinsbildung ein erster wichtiger Schritt, damit wir nicht zu „nützlichen Idioten“ für die Feinde unserer Demokratie werden. Fortschritte sind durchaus zu beobachten: Die jüngsten Schlägereien in den Bukarester Vororten sind in den Medien nicht mehr als Schlägerei „rivalisierende Roma-Banden“ bezeichnet worden, sondern schlicht „Schlägerei und Körperverletzung rivalisierender Gruppen“ – zurecht, da das Ethnikum keinerlei rechtliche Relevanz hierbei hat.

Gemeinsam mit dem Goethe-Institut und weiteren Partnern hat das DRI die „Waste Side Story“, eine zeitgenössische Opernaufführung in der Klausenburger Oper, ermöglicht. Es handelt sich um die Bühnenverarbeitung der postdezembristisch erfolgten Umsiedlung der Roma in Klausenburg auf die Mülldeponie Pata Rât. Es war dies eines der größeren Projekte im laufenden Jahr, in dem sich die Künstler gemeinsam mit den Laienkünstlern der Roma-Siedlung für Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft und für die Wahrnehmung der Betroffenen als Mitmenschen eingesetzt haben.

Es gab 2023 die zweite Ausgabe von „Eurojudaica“ in Großwardein zu verzeichnen, die erste fand 2007 in Hermannstadt anlässlich der Kulturhauptstadt statt. Es handelt sich um ein Festival der jüdischen Kultur, grenzübergreifend, mit Theater, Filmen, Ausstellungen – da haben wir substanziell zugeschossen. 2023 habe ich mich zusammen mit Ovidiu Ganț dafür eingesetzt, dass das Jüdische Staatstheater in Bukarest und das Deutsche Staatstheater in Temeswar bei der Aufführung „Sidy Thal“ mithilfe von DRI-Mitteln zusammenarbeiten können. Die szenische Aufarbeitung des 1938 in Temeswar von Legionären verübten Attentats auf die von Sidy Thal geleitete Künstlergruppe war einer der Höhepunkte im Kulturhauptstadtjahr. Der Theaterbereich ist mir übrigens einer der wichtigsten, weil das unmittelbare Erleben der Minderheiten-Muttersprache nirgendwo unmittelbarer stattfinden kann. Das gilt umso mehr, wenn Laientheater gespielt wird! Da erst werden die Jugendlichen so richtig legitimiert, in der Minderheitensprache wirklich zu sprechen, was das Schulwesen leider oft nicht mehr in ausreichenden Maße leistet. Auch zum Großen Sachsentreffen hat das DRI ein Viertel des Budgets zugeschossen – wobei die Kosten der Ausstellung „Andreanum – 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen“ gar nicht mit eingerechnet sind.

Wurde die Ausstellung über das Andreanum extra für das Sachsentreffen konzipiert?

Nein, das hat sich durch pandemiebedingte Verschiebungen ergeben. Das Große Sachsentreffen war für 2022 geplant. Das war wegen pandemiebedingter Unsicherheiten nicht umsetzbar. Stattdessen habe ich den Kultursommer für Siebenbürgen vorgeschlagen, was von allen Besprechungsteilnehmern begrüßt wurde, um der Pandemieunsicherheit doch kulturelle Kontinuität entgegenzustellen, ehe es im Herbst vielleicht wieder Restriktionen geben sollte. Das war ein ziemlicher Erfolg, mit 14.000 Teilnehmern an 141 kulturellen Ereignissen binnen drei Wochen! Man sollte das noch wiederholen… 2023 stand fest, dass für 2024 auf das Große Sachsentreffen hin geplant werden kann – so kam es, dass es mit 800 Jahren seit dem Erlass des Andreanums im Jahre 1224 zusammenfiel. Da diese Urkunde eine enorme Prägekraft für die Siebenbürger Sachsen hatte und hat, war es unvermeidlich, dieser Thematik eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Das geschah wie schon bei der Brukenthal-Ausstellung aus Anlass von 300 Jahren seit seiner Geburt 2021 in der Form einer Kooperation des DRI mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa, insbesondere mit dem Leiter der Institution, Dr. Harald Roth. Wir sind ein eingespieltes Team – wenn ich mich nicht täusche, so war die Ausstellung des Kulturforums anlässlich 800 Jahren seit der urkundlichen Ersterwähnung des Burzenlandes 2011 unser erstes gemeinsames Ausstellungsprojekt.

Wie kamen diese Ausstellungen an? Bleiben die Leute tatsächlich vor den Paneelen stehen und lesen? Sind Ausstellungen heutzutage überhaupt noch wichtig?

Sowohl Brukenthal als auch das Andreanum sind große Themen, nicht nur für uns Deutsche in Rumänien, sondern auch für das gesamte Land und seine Gäste, darum wird in deutscher, rumänischer und englischer Sprache präsentiert und zwar nicht nur auf Roll-ups sondern auch in Outdoor-Fassungen – in Brukenthals Sommerresidenz in Freck steht seit 2021 eine Fassung der Ausstellung im Schlosspark und im Brukenthalmuseum in Hermannstadt zierte eine weitere bis Ende 2023 den Innenhof – statt kahler Wände könnte man sie ruhig wieder anbringen, zumal über Brukenthal selbst und seine Zeit im Museum nicht besonders viel zu erfahren ist. Auch beim Andreanum gibt es eine mobile Outdoorfassung, die in Hermannstadt, Broos und Klausenburg schon stand. Die Leute bleiben stehen, lesen und bilden sich – und wir freuen uns darüber, dass der Hunger nach seriösen historischen Informationen ungebrochen groß ist. Zusammen mit den bisherigen Indoor-Präsentationen der Andreanumsausstellung in Dinkelsbühl, Hermannstadt, Mediasch, Deutsch-Kreuz, Schäßburg, Düsseldorf, Bistritz, Keisd, Berlin, Stuttgart und im Siebenbürgischen Museum Gundelsheim sowie anlässlich der Feierlichkeiten zu 75 Jahren der Landesverbände Bayern und Baden-Württemberg im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland in Nürnberg (Meistersingerhalle) und Heilbronn (Harmonie) kommt schon etwas zusammen, schätzungsweise 40.000 Besucher bis zum Jahresende 2024.

Die Ausstellung bzw. der Katalog ist eine Art Neuauflage und Neukonzeption der 1919 erschienen Kurzvorstellung, „Die Siebenbürger Sachsen, wer sie sind und was sie wollen“ (Ce sînt și ce vor sașii din Ardeal), zu der Nicolae Iorga eine Einleitung beigesteuert hat. Die Ausstellung ist gewissermaßen ein Update nach gut 100 Jahren, aus der man mitnehmen kann, dass wir nach wie vor keine Minderheit zu ornamentalen Zwecken sind, sondern weiterhin konstruktiv zur Entwicklung des Landes beitragen wollen und unsere Lebensart fortsetzen möchten.

Brukenthal hat Siebenbürgen und damit heute Rumänien sowohl durch sein Wirken als auch durch sein Museum in erheblicher Weise nahe an Europa gebracht – letzteres wird nicht zufällig hinsichtlich der Gründungsgeschichte in einem Atemzug mit dem Louvre oder dem Britisch Museum genannt.

Interessanterweise habe ich als Historiker in meiner „wissenschaftlichen Jugend“ um beide Themen einen Bogen gemacht, da sie mir als vollends erforscht erschienen. Bei beiden mache ich nun die Erfahrung, dass es auch da noch spannendes Neuland zu entdecken gibt.

Können Sie ein Beispiel für solche spannenden historischen Neuinterpretationen liefern?

Ehe ich das Detail von Brukenthals Anwesenheit 1743 in einer Wiener Freimaurerloge in die Siebenbürgenforschung einbrachte, nahm man an, er sei von Hermannstadt direkt nach Halle zum Studium gezogen. Wahrscheinlich war er in den Eklat um die gewaltsame Auflösung der Wiener Loge, den Verhaftungsversuchen inklusive des Gemahls von Maria Theresia mit verwickelt – lang war das Gesprächsstoff in Wien. Auf jeden Fall erklärt diese frühe Episode Brukenthals die erstaunliche Schnelligkeit, mit der er zehn Jahre später in Wien eine Audienz bei der Kaiserin erhielt und damit seine Karriere ungeheuer beschleunigte – bisher gab es dafür nämlich keine Erklärung. Gegenwärtig gehe ich einer weiteren Information nach, die ich in einer Abhandlung über die preußischen Logen gefunden habe und der ich noch gar nicht glauben kann. Sie besagt, dass Brukenthal bereits 1742 in Berlin gewesen sein soll. Das wäre eine Sensation, weil es dann sogar Brukenthal selbst gewesen sein könnte, der die Freimaurerei nach Wien brachte, womöglich im Auftrag des Preußischen Königs Friedrich II. des Großen. Dieser letzte Punkt ist aber aufgrund der Originaldokumente im Archiv erstmal zu überprüfen.

Und beim Andreanum? Wieso gibt es das Original eigentlich nicht mehr?

Als erstes muss man sich die Frage stellen, warum gibt es diese Verfassungsurkunde der Siebenbürger Sachsen just aus dem Jahr 1224 überhaupt? Der Grund dafür waren die staatlichen Verselbstständigungsbemühungen des Deutschen Ordens im Burzenland. Dem musste ein Riegel vorgeschoben werden, sollte das Reich der Arpaden unter Andreas II. nicht auseinanderbrechen. Wichtigster Punkt war für Andreas daher die 500 Bewaffneten, die die Hermannstädter Sachsen ungewöhnlicherweise für Kriegszüge im Inneren des Reiches gemäß Andreanum stellen mussten. Mithilfe der Hermannstädter wurde also 1225 der Deutsche Orden aus dem Burzenland bereits im Winter vertrieben, so dass wir 2025 800 Jahre freies Burzenland feiern könnten. Diese Kausalität stand auch uns, die wir diese Ausstellung gemacht haben, anfangs nicht so klar vor Augen. Der allgemeine Rahmen des Siedlerrechtes war freilich schon viel älter und wurde nur mündlich, mit König Geisa II., vielleicht auch schon mit seinen Vorgängern, ausgehandelt und per Handschlag besiedelt. In der akuten Bedrohungslage bestanden die Hermannstädter nun aber auf der großzügigen Verschriftlichung ihrer Rechte.

Erst die Befassung mit der Ausstellung warf mir die Frage auf, wieso es die Bestätigungsurkunde von Karl Robert aus dem Jahr 1317 eigentlich gibt. Sie ist Teil einer Charme-Offensive des neuen Königs in einer ihm nach Jahren des Bürgerkriegs kühl gegenüberstehenden Provinz seines Reiches – so hatte er erst 1316 Klausenburg ein umfassendes städtisches Privilegium ausgestellt. Und es fällt noch etwas auf: die Handels- und Marktfreiheiten für die Siebenbürger Sachsen erscheinen als letzte, gewissermaßen zusätzlich hinzugefügte Punkte in der Andreanumsurkunde. Man dürfte sie weiter vorne im Text erwarten, wenn man bedenkt, dass v. a. auf diesen beiden Punkten der städtische Wohlstand und mit ihm die politische Macht der Sachsen in den folgenden Jahrhunderten ruhte. Meine Überlegungen kreisen gegenwärtig um die Frage, ob die beiden durch Karl Robert hinzugefügten Punkte aufgrund ihres außergewöhnlichen Wertes nicht der Grund dafür gewesen sind, dass das um diese beiden Punkte kürzere Original des Andreanums bereits 1317 vernichtet wurde, da es inhaltlich schwächer war als die Bestätigungs- und, ja, Ergänzungsurkunde von Karl Robert. Es konkretisieren sich also die Konturen einer neuen Interpretation des Andreanums, was wissenschaftlich freilich noch einmal durchzuarbeiten ist, aber was in der Ereignisfolge auch besser erklären kann, wie es dazu kam, dass das Andreanum das umfassendste deutsche Siedlerrecht im mittelalterlichen östlichen Europa darstellt.

Bei den Ausstellungen handelt es sich um geschichtsbezogene Themen. Was steht in Bezug auf Gegenwart oder Zukunft ganz oben auf Ihrer Agenda?

Ja, hinzuzufügen wäre noch die Ausstellung zu historischen Pandemien und Epidemien, die herausarbeitet, dass mit der Entdeckung der mehrsprachigen und minderheitensprachigen Kommunikation mit der Zeit ein bedeutender Quell für Vertrauen in Krisensituationen erschlossen wurde.

Die interethnische Jugendarbeit wird gewiss weiterhin einen Schwerpunkt meiner Tätigkeit bilden. Dies Thema ist auch deswegen so wichtig, weil die Möglichkeiten, sich individuell zu verwirklichen, heutzutage unvergleichlich vielfältiger sind als dies noch vor 10, 20 oder 30 Jahren der Fall war. Man lebt in Europa, man ist frei, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Karriere zu machen und Wohlstand zu erreichen. Dies kann zu einer Gefahr für den Fortbestand ethnischer Gemeinschaften werden – geht man es aber richtig an, so ist ethnische Vielfalt eine Chance und dafür will ich versuchen, mich weiter einzusetzen. Konkret, heuer war die das ProEtnica-Festival begleitende Akademie im Kern eine vom DRI mit Unterstützung der Hanns-Seidel-Stiftung organisierte interethnische Jugendakademie, wo es darum ging, den Gesichtskreis der nächsten Führungsvertreter der Minderheiten in Rumänien zu weiten und sie untereinander zu vernetzen. Das gilt es fortzusetzen und auszubauen.

Auswanderungsbedingt ist die Gemeinschaft der Deutschen in/aus Rumänien ein Sonderfall. Insbesondere die Siebenbürger Sachsen haben als globalisierte Gemeinschaft eine gemeinsame grenzübergreifende Feierkultur entwickelt, bei der klar zu empfinden ist, dass sich die Leute eigentlich mehr wünschen. Erfreulich ist, dass sich sowohl Deutschland als auch Rumänien dies ebenfalls wünschen – in den Protokollen der Deutsch-rumänischen Regierungskommission für Anliegen der deutschen Minderheit in Rumänien ist stets von der Förderung der Begegnung der Jugend mit dem Herkunftsgebiet der Eltern und den verbliebenen Jugendlichen die Rede. Das DRI unterstützt in diesem Sinne die Austragung der Internationalen Siebenbürgischen Akademiewoche – heuer fand in Michelsberg die 38. Ausgabe statt.

Was ist der Knackpunkt an dieser Jugendarbeit?

Der Knackpunkt ist stets der erste Schritt, der getan werden muss, damit die grundsätzlich interessierten Jugendlichen und Studenten von hier und dort zusammenfinden und sich mit siebenbürgischem Kulturerbe und Gegenwartsfragen auseinandersetzen.

Also, die Themen „Minderheit“ und „Heimat“ der Jugend schmackhaft machen, indem man sie neu interpretiert?

Eher konkrete Anlässe und interessante Inhalte bieten! Es wird ja viel von der Brückenfunktion der deutschen Minderheit zwischen Deutschland und Rumänien geredet. Die Brücke ist vorhanden, es könnte mehr Verkehr sein! Unser Kulturerbe zum Beispiel, davon ist ja reichlich vorhanden und überbetreut ist es auch nicht (lacht). Die Frage steht im Raum: wer sind die Erben? Wodurch und mit wem ist dieses Erbe zu erwerben als Identifikationsbasis? Ein Patentrezept gibt es nicht, miteinander reden und daran arbeiten gehört aber gewiss dazu – so kann sich auch die Frage nach der Heimatdefinition klären, oder besser gesagt, so könnte Heimat auch stets zeitgemäße neue Formen finden.

In dieser Hinsicht finde ich Siebenbürgen spannend, mit seinen Kirchenburgen als Kondensationskeime für verschiedenste Aktivitäten – hier ein soziales Projekt, dort ein Jugendprojekt, der Zurück-zur-Natur-Gedanke spielt auch mit rein... Da entsteht etwas Neues, Einzigartiges.

Ja, das sind Themen, die durchaus spannend sind. Es ist von allem etwas geboten. Wir haben uns, auch wenn uns das noch nicht ausreichend bewusst ist, vom Hinterzimmer Europas zu einer Vorkämpferecke verwandelt. Es gibt vielerorts neben der mittelalterlichen Kirchenburg das Glasfaserkabel, daraus kann allerlei entstehen. Das Wesentliche aber ist, dass dort Menschen sind, neue kommen hinzu, deutsche wie nichtdeutsche, die eine Gemeinschaft bilden. Das DRI setzt sich dafür ein, durch ganz unterschiedliche Projekte zu verdeutlichen, dass Minderheiten-Kulturerbe hierfür ein absolutes Asset ist, eines, das die wirtschaftliche Entwicklung des Raumes antreibt.

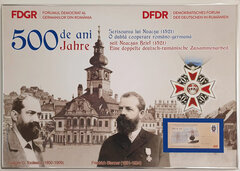

Sie haben sich bereits 2021 für das Erscheinen eines für unsere Gemeinschaft wichtigen Ersttagsbrief eingesetzt. Worum geht es dabei?

Romfilatelia hatte im Sommer 2021 einen Ersttagsbrief herausgegeben, um daran zu erinnern, dass vor 500 Jahren der Brief des Kaufmanns Neacșu aus Langenau (Câmpulung-Muscel) verfasst worden ist. Es handelt sich dabei um nichts Geringeres als das älteste datierte rumänische Sprachdokument. Die Begeisterung in der rumänischen Gesellschaft ist freilich groß gewesen, insbesondere in Kronstadt, da Neacșu den Brief an seinen Freund Johannes Benkner, den Stadtrichter von Kronstadt, gerichtet hatte. Gerade dieser letzte Punkt sowie die Tatsache, dass dieses Dokument nur dank der Sorgfalt der siebenbürgisch-sächsischen Archivare erhalten blieb und dank ihrer Aufgeschlossenheit und ihrer internationalen Kooperationsfreudigkeit erhalten geblieben und von der rumänischen Wissenschaft wahrgenommen worden ist, geriet bei all der Freude arg in den Hintergrund. Ich fügte den historischen Fakten von vor 500 Jahren die spannende Zusammenarbeit des Kronstädter Stadtarchivars Friedrich Stenner mit dem Bukarester Universitätsprofessor Grigore G. Tocilescu hinzu, durch die der Neacșu-Brief erst zu einer Berühmtheit wurde. Dies geschah im Auftrag des DFDR durch die Erstellung der zweisprachigen Präsentationsmappe des Ersttagsbriefes, „500 Jahre seit Neacșus Brief (1521). Eine doppelte deutsch-rumänische Zusammenarbeit“ (500 de ani de la scrisoarea lui Neacșu (1521). O dublă colaborare româno-germană). Da lediglich rund 100 Ersttagsbriefe noch verfügbar waren, ist die Präsentationsmappe eine philatelistische Rarität, mit der allerdings die Tiefe und die lange Dauer der deutsch-rumänischen Beziehungen ausgezeichnet illustriert werden können. In den zurückliegenden Jahren sind diese Mappen an den Bundespräsidenten und den Bundeskanzler der Bundesrepu-blik Deutschland und an die Ministerpräsidenten der Bundesländer Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg übergeben worden, die allesamt überrascht ihre Anerkennung zum Ausdruck gebracht haben.

Konkret, können Sie einen Punkt nennen, den Sie als den größten Erfolg der letzten vier Jahre bezeichnen würden?

Ja, so einen solchen Punkt gibt es tatsächlich, den Regierungserlass für das Funktionieren des Brukenthalmuseums, der am 18. Juni 2024 im Amtsblatt erschienen ist. Die Geschichte dahinter ist knapp die folgende: 2005, als das Museum der Hermannstädter Kirchengemeinde zurückgegeben wurde, setzte man eilig einen Akkord zwischen Kulturministerium und Evangelischer Kirche auf, der paritätische Besetzung der Entscheidungsgremien in der Leitung des Museums mit Vertretern der Kirche bzw. des Staates vorsah und vom baldigen Erlass eines Regierungserlasses zur abschließenden Reglung des Sachverhaltes sprach. Ich stieß darauf als ungelöstes Problem im Zuge der Feierlichkeiten zu Brukenthals Geburtstag 2021 – es war 16 Jahre lang nichts geschehen! Auf Bitte der Hermannstädter Kirchengemeinde und des Brukenthalkuratoriums, das diese sich gegeben hat, habe ich mich seither hartnäckig dafür eingesetzt, und zwar auf allen Ebenen, die mir erfolgversprechend erschienen. Das ging so weit, dass mich Amtsträger in Bukarest von sich aus schon angesprochen haben, um sich nach dem Fortschreiten der Angelegenheit zu erkundigen – ich war zu einer Art Mister HG-Brukenthal geworden (lacht). Rückblickend hat es sich gelohnt, da nicht locker zu lassen, v. a. sich nicht mit weniger zufriedenzugeben als der bereits bestehenden paritätischen Besetzung der Gremien. Diese Gefahr bestand nämlich und das hätte uns zu einem bloßen Ornament degradiert, wo wir doch mitgestalten möchten, da wir den Auftrag Samuel von Brukenthals an seine Erben ernst nehmen wollen. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, den zahlreichen Mitstreitern aus Forum und Kirche auf diesem Weg für die gute Zusammenarbeit hierbei zu danken! Die Erfahrung, dass Unbeirrbarkeit auch für uns als nationale Minderheit lohnt, wird hoffentlich auch an anderer Stelle noch nützlich sein und die gewünschten Früchte tragen.

Bei welcher Baustelle könnte sich diese Erfahrung konkret als nächstes lohnen?

Vielleicht im Staatsarchiv Hermannstadt, dem alten Archiv der Sächsischen Nation und der Stadt Hermannstadt. Dieses Archiv wurde 1937, als die Nationsuniversität auch als stiftungsähnliche Trägerstruktur aufgelöst wurde, der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien übereignet. In der kurzen Zeitspanne bis zum Zweiten Weltkrieg wirkte dieses Archiv als erstes Zentralarchiv der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Das bauliche Ensemble – übrigens der erste reine Archivzweckbau in der Kulturgeschichte Siebenbürgens, fertiggestellt vor 100 Jahren – wurde dem Landeskonsistorium vor einigen Jahren zurückerstattet. Doch wie steht es um das Gebäude – und entsprechen die Lagerbedingungen noch den Standards des 21. Jahrhunderts? Da beide Aspekte nicht zum Besten stehen, eigentlich ganz und gar nicht, wird es auch hier kluge Partnerschaftskonstruktionen mit dem Staat brauchen. Schließlich geht es um das Herzstück des schriftlichen Kulturerbes der Siebenbürger Sachsen, einschließlich des Andreanums und tausender weiterer Urkunden und Handschriften. Es ist freilich ein dickes Brett zu bohren, ehe die Lagerungsbedingungen im Hermannstädter Staatsarchiv genauso gut sein werden wie im Friedrich-Teutsch-Haus, wo das eigentliche Zentralarchiv der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien sich befindet – diese bezeichne ich im Sinne des Gesagten gern als zweites Zentralarchiv in unserer Archivgeschichte.

Vielen Dank für das interessante Gespräch!