Das Donauschwäbische Zentralmuseum (DZM) in Ulm scheint sich in den mehr als zehn Jahren seines Bestehens ein Stammpublikum geschaffen zu haben. Nicht nur, dass man zunehmend bekannte Gesichter sieht – und nicht nur aus dem Banat oder aus der Batschka, sondern auch aus dem Sarhmarer Land oder aus der Schwäbischen Türkei und natürlich auch aus Ulm selber, wo sich nicht wenige Donauschwaben im Rahmen der Rücksiedlungsbewegungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts neuerlich niedergelassen haben. So hat jede Vernissage beim DZM – soweit man das eben als (zwangsläufig gelegentlicher) Vernissagenbesucher beurteilen kann – neben der Neugier aufs Kommende auch den Beigeschmack des Wieder-Sehens.

Rumäniens Politiker passen

Zugegeben: man hätte sich zur Eröffnung im DZM nicht nur geballte ungarische Prominenz am Rednerpult gewünscht, sondern auch wenigstens einen Vertreter Rumäniens. Alle Eingeladenen haben abgesagt. Die bevorstehenden Landsmannschaftstreffen sind ihnen wichtiger – mit ihnen wurde die Absage an Ulm begründet. Das ist zumindest ein Zeichen akuter politischer Kurzsichtigkeit, denn Ulm profiliert sich (auch) zum Zentrum der künftigen EU-Region Donauraum und die ersten Schritte Rumäniens in Richtung einer aktiven Präsenz in der EU-Region Donauraum waren eh schon Stolperschritte genug. Trotz einer Donaukonferenz in Bukarest...

In Ulm sind in der 19. Kalenderwoche dieses Jahres durch zwei Ausstellungen die Feiern der 300. Wiederkehr des Beginns der Ansiedlung der „Schwaben an der Donau“ eröffnet worden und das Jahr 2012 ist in und für Ulm – warum eigentlich nicht auch voll und ganz für die Nachkommen der seinerzeitigen Siedler, hüben wie drüben? – zum Jahr des „Aufbruchs von Ulm entlang der Donau 1712-2012“, aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation donauabwärts, und ihrer Folgen erklärt worden.

Am griffigsten wird dies im Donauschwäbischen Zentralmuseum mit seiner Ausstellung „Schwaben an der Donau. Die Ansiedlung in Ungarn im 18. Jahrhundert und ihre Folgen“ dargestellt, die unter diskreter Federführung von Andreea Vándor vom Museum in Pécs (gegenwärtig in Ulm tätig) zustandekam und zu der mit Exponaten neben dem veranstaltenden DZM auch die Museen aus Arad, Sathmar, Reschitza, Temeswar, Neusatz a.d.Donau/Novi Sad und Pécs beigetragen haben.

„Deutsche“ und „Schwaben“

Die Ausstellung an sich ist ziemlich wortlastig. Man sieht, dass sie in eine Wanderausstellung umgestaltet werden soll (und zu viele Objekte und zu viel Drumherum sind bei Wanderausstellungen lästig), da sie schon ab Ende September in Sathmar zu sehen sein wird.

Über die Stationen Sathmar, Arad, Temeswar, Reschitza, Pécs und Novi Sad wird sie dann bis Ende 2013 in jenem geografischen Raum gezeigt, der Ziel und generationenlanger Endpunkt der Einwanderung von hauptsächlich Deutschen war, die von den habsburgischen Offizialitäten bis nach 1867 „Deutsche“, von den Autochthonen Serben, Kroaten, Ungarn und Rumänen aber generell und – zumindest am Anfang nicht eben hochachtungsvoll - „Schwaben“ genannt wurden. Erst die Herausbildung eines Gruppenbewußtseins der Siedler im 19. Jahrhundert rehabilitierte in Südosteuropa den Namen „Schwaben“.

Die Ausstellung ist wortlastig – aber aussagekräftig. Mit treffenden Zitaten aus der Migrationsliteratur und den Chroniken der deutschen (Süd-) Ostbesiedlungsgeschichte, aber auch aus den in den letzten Jahren immer zahlreicher werdenden Studien zur und Veröffentlichungen von Korrespondenz der Migranten mit den Daheimgebliebenen. Auch das bekannte Zitat aus einem Brief, das schon einmal eine Ausstellung in Stuttgart und einen guten Ausstellungskatalog und Dokumentationsband zum Thema betitelte: „dan hier ist beser zu leben als in dem schwaben land" – Vom deutschen Südwesten in das Banat und nach Siebenbürgen“, hrsg. von Annemarie Röder, fehlt nicht.

Aufräumen mit Migrationsmythen

Sicher, die Literatur zur Ostmigration aus den Südwestregionen des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation ab dem 18. Jahrhundert ist nicht nur reich, sondern auch stark mythenbelastet. Mit einigen dieser Mythen rechnet die Ausstellung ab. Etwa den „Schwabenzügen“, die uns im Elternhaus und in den Heimatbüchern und –chroniken präsentiert werden. Die Ulmer Ausstellung weist nach: die Ostmigration war ein kontinuierlicher Prozess, der nicht nur von Wien gesteuert und gefördert wurde, sondern auch eine solide private Grundlage hatte.

Während nämlich unter Kaiser Karl VI., Maria Theresia und Kaiser Joseph II („karolinische, theresianische und josephinische Ansiedlung“) geschätzte 150.000 Siedler sich in der Batschka, Syrmien und im Banat niederließen, wanderten aufgrund der Werbungen privater Grundbesitzer – die Grafen Károly aus dem Sathmarer Raum sind eines der Beispiele – rund 250.000 Siedler nach Südosteuropa – womit der Mythos einer treckbestimmten Wellenbewegung mit staatlicher Förderung widerlegt zugunsten des Migrationsprozesses wird.

Die Ausstellung stellt in acht Abteilungen eine Auswahl an Fragen und versucht Antworten oder suggeriert diese, scheut sich aber nicht, manches auch im Raum stehen zu lassen. Künftige Forschungen müssen ja auch ihr Betätigungsfeld haben.

Warum wanderten so viele aus? Was fanden sie in den Zielräumen vor? Wie arm/reich waren die Kolonisten? Dies auch mit der politisch-frechen und hassvollen Aussage im Hinterkopf, mit der die Ungarndeutschen per Parlamentsbeschluss von Budapest nach dem zweiten Weltkrieg vertrieben wurden: "Mit einem Bündel sind sie gekommen, mit einem Bündel sollen sie wieder gehen!" Wie sah der Alltag der Siedler im 18. Jahrhundert aus? Wie erklärt sich der sprichwörtliche Wirtschaftserfolg der deutschen Kolonisten in Südosteuropa und deren Beispielfunktion für die Autochthonen? Wie und mit welchen Mitteln wurde die Natur- in eine Kulturlandschaft verwandelt und in welcher Zeit? Auf solche und ähnliche Fragen folgt keine neue Heroisierung, sondern sachliche Antworten, denen es an (auch Selbst-)Ironie und Humor nicht fehlt, die meist mittels geschickt gewählter Zitate vermittelt werden.

Sarg und Madonna

Zu den spektakulären Exponaten gehört ein gut erhaltener Kindersarg, bemalt, der bei Ausgrabungen in der Dominikanerkirche von Vác/Waitzen 1994 gefunden wurde (suggeriert wird die hohe Sterblichkeit unter den Siedlern und die dadurch entstandenen komplizierten Familienverhältnisse, durch Zweitheirat, Adoption usw.) oder eine Madonna, die 1712 von der Kolonistin Anna Maria Hall aus Oberschwaben nach Hajós gebracht wird und die auf dem Altar der Wallfahrtskirche steht, die 1794 wegen der Wundertätigkeit der Madonna von Papst Pius VI. zum Gnadenort erklärt wird.

Nicht übergangen werden der Bereich der Montaninduistrie, illustriert mit Originalexponaten vom Museum des Banater Montangebiets, oder die nachhaltige türkische – auch zivilisatorische – Präsenz, die sich nicht nur auf den Küchen- und Kochbereich erstreckte (man denke an das Banater „Särmekraut“...), sondern u.a. auch auf Hygiene und religiöse Toleranz. Am Mythos des bösen Türken, der vergewaltigend, mordend, plündernd und kirchenniederbrennend durch die deutschen Landes zieht wird kräftig, aber mit glaubhaft vermittelter Objektivität gerüttelt. Nicht zuletzt geht es in diesem Abschnitt auch um die religiöse Toleranz und das Neben- und Miteinanderleben von Christentum und Islam.

Die Klafterkette und der „lan]“

Die Ausstellung rekonstruiert nicht nur den Weg der Madonna von Hajós sondern auch einen bisher ignorierten oder kaum beachteten Finanzierungsmodus der Ostbesiedlung durch die Deutschen: den Weg von Erbschaften und deren Rolle in der Finanzierung des Wirtschaftslebens. Beispiel: das Erbe des Johann Eimann aus Duchroth, der nach Neu-Werbas im heutigen Serbien zog.

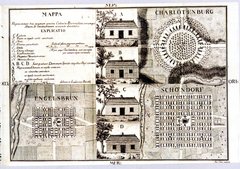

Anhand einer Landvermessungskette mit der Länge von 10 Klaftern werden die Landvermessung und die Landvermessungsingenieuere thematisiert, die eine bedeutende Rolle in der Gestaltung der Siedlungslandschaft des 18. Jh. gespielt haben. Kartenbeispiele und Kartographieinstrumente, aber auch Detailkarten (etwa die „Marosch Flusslage zwischen Banatisch-Tschanad und Hungarisch-Tschanad“, gezeichnet von Ingenieur Friedrich Braun 1794), denn man „trachtete gewissenhaft danach, die öden Örter mit Schwaben zu bevölkern“. Die „öden Örter“ schmälerten nach dem Kuruzenkrieg die Einkommen weltlicher und geistlicher Grundherren und diese reagierten schneller als der Staat mit Ansiedlungspolitik im Geiste des mitteleuropäischen Merkantilismus. Gerhard Seewann, der den Eröffnungsvortrag zur Ausstellung hielt, zeigte auf, wie sich durch die Ansiedlungen binnen weniger als einer Generation die Einkommen der Grundherren vervielfachten. Ein Grund mehr, dass sie bis weit ins 19. Jahrhundert, als das Ärar in Wien längst auf Kolonisierungen verzichtet hatte, noch Ansiedlungen betrieben haben.

Man darf gespannt sein, wie die ausstellenden Museen die Wanderausstellung mit Regionalspezifischem ergänzen und wie sie das ambitionierte angeschlossene Tourismusprojekt – „Auf den Spuren der Donauschwaben“ – verwirklichen werden.