Milena Michiko Flašars Roman „Ich nannte ihn Krawatte“, der 2012 erstmals auf Deutsch im Verlag Klaus Wagenbach Wien erschienen ist, gehört zu den Werken, die mit leisen Tönen eine tiefe Wirkung entfalten. Nun hat die angesehene Übersetzerin Prof. Dr. em. Mariana-Virginia Lăzărescu den Roman ins Rumänische übertragen und 2024 im Verlag Leb˛da Neagr˛ veröffentlicht. In klarer, poetischer Sprache erzählt der Roman eine universelle Geschichte über Einsamkeit, Scham und die Suche nach menschlicher Verbundenheit, die auch in der rumänischen Gesellschaft aktuell ist.

Die Geschichte spielt in einem japanischen Park, in dem sich zwei Außenseiter begegnen: Taguchi Hiro, ein 20-jähriger Mann, der sich nach einem traumatischen Erlebnis als sogenannter „Hikikomori“ jahrelang von der Welt isoliert hat, und Ohara Tetsu, ein älterer Mann, der nach dem Verlust seiner Arbeitsstelle seinen Lebenssinn verloren hat. Durch ihre Gespräche öffnen sich beide und finden Trost in der gegenseitigen Anteilnahme.

Der junge Hikikomori Taguchi Hiro hat sich nach einem traumatischen Vorfall in der Schule zwei Jahre lang in sein Zimmer zurückgezogen und jeglichen Kontakt zur Außenwelt abgebrochen. Diese Form der Isolation ist in Japan ein bekanntes Phänomen, bei dem vor allem junge Menschen sich aufgrund des enormen gesellschaftlichen Drucks und persönlicher Krisen von der Welt abschotten. Hikikomori verbringen oft Jahre in ihren Zimmern, meiden jeglichen Kontakt mit anderen Menschen, einschließlich ihrer Familie und Freunde, und nehmen in der Regel nicht an gesellschaftlichen Aktivitäten teil. Dieser Zustand geht häufig mit psychischen Problemen wie Angststörungen, Depressionen oder einem überwältigenden Gefühl der Überforderung einher. Während das Phänomen in Japan besonders bekannt ist, ist es inzwischen auch in anderen Ländern zunehmend verbreitet. Es handelt sich dabei jedoch nicht lediglich um eine vorübergehende Phase des Rückzugs, sondern vielmehr um eine langfristige Verhaltensweise, die das tägliche Leben der betroffenen Personen tiefgreifend beeinflussen kann.

Eines Tages fasst Taguchi einen entscheidenden Entschluss: Er verlässt sein Zimmer und verbringt fortan seine Tage auf einer Parkbank. Dort begegnet er einem älteren Mann namens Ohara Tetsu, der auf den ersten Blick unauffällig und eher unscheinbar wirkt, aber auch eine schwere Vergangenheit mit sich trägt. Ohara Tetsu war viele Jahre lang ein erfolgreicher „Salaryman“, der sein Leben ganz seinem Beruf widmete, bis er eines Tages durch eine Kündigung sowohl seine berufliche Stellung als auch den Sinn seines Lebens verlor. Da er seiner Frau die Schande der Arbeitslosigkeit nie gestehen konnte, hat er sich seitdem angewöhnt, jeden Morgen seine Krawatte umzubinden und das Haus zu verlassen, um den äußeren Schein eines geordneten Lebens aufrechtzuerhalten.

Im Laufe ihrer regelmäßigen Treffen beginnen sich die beiden Männer immer mehr zu öffnen und ihre persönlichen Geschichten zu teilen. Dabei entwickeln sie nicht nur ein tiefes Verständnis füreinander, sondern sie beginnen auch, ihre eigenen inneren Verletzungen und Schuldgefühle aufzuarbeiten. Während Taguchi die Ereignisse schildert, die ihn zum Hikikomori werden ließen – darunter ein Vorfall, bei dem ein Mitschüler durch Mobbing zu Tode kam –, offenbart auch Ohara Tetsu die quälende Last des Gefühls der Wertlosigkeit und die innere Zerrissenheit, die ihn angesichts seiner Unfähigkeit, seiner Gattin die Wahrheit zu sagen, plagt.

Mariana-Virginia Lăzărescu ist es auf beeindruckende Weise gelungen, die poetische und zugleich minimalistische Sprache des Originals ins Rumänische zu übertragen. Dabei bewahrt die Übersetzung nicht nur die emotionale Intensität der Dialoge, sondern auch die subtile Stille zwischen den Zeilen, die den Stil von Flašar auszeichnen. Besonders hervorzuheben ist, wie die Übersetzerin geschickt kulturelle Nuancen einfängt und überträgt. Begriffe wie „Hikikomori“ oder „Salaryman“, die tief in der japanischen Kultur verwurzelt sind, werden mit viel Feingefühl eingeführt, sodass sie für rumänische Leser sowohl verständlich als auch authentisch bleiben. Diese sprachliche Sensibilität zeigt sich nicht nur in der Prägnanz der Übersetzung, sondern auch in der Fähigkeit, die emotionale Tiefe des Originals zu bewahren.

Obwohl der Roman in Japan spielt, sind die behandelten Themen erstaunlich relevant für ein rumänisches Publikum. Die gesellschaftlichen Erwartungen, Angst vor Beschämung und das Bedürfnis, sich selbst trotz äußerer Zwänge treu zu bleiben, stellen Herausforderungen dar, die auch viele Rumänen aus eigener Erfahrung kennen. Interessanterweise wird diese universelle Perspektive auch durch die Herkunft der Autorin, Milena Michiko Flašar, verstärkt. Als halb Österreicherin, halb Japanerin – ihre Mutter stammt aus Japan, ihr Vater aus Österreich – hat sie eine einzigartige interkulturelle Sichtweise entwickelt, die in ihrem Werk deutlich zum Ausdruck kommt. In einer globalisierten Welt, in der Isolation und Überforderung zunehmend verbreitet sind, bietet Flašars Werk eine tiefgründige Reflexion über die heilende Kraft menschlicher Begegnungen. Darüber hinaus zeigt die Veröffentlichung der Übersetzung des Romans im Verlag Lebăda Neagră und die feinfühlig angefertigte Übersetzung von Dr. Mariana-Virginia Lăzărescu eindrucksvoll, wie offen das rumänische Lesepublikum für Literatur ist, die interkulturelle Per-spektiven aufgreift und verschiedene gesellschaftliche Realitäten miteinander verbindet.

Mit der rumänischen Übersetzung von „Ich nannte ihn Krawatte“ ist Dr. Mariana-Virginia Lăzărescu ein kultureller Brückenschlag gelungen, der nicht nur die sprachliche Eleganz des Originals einfängt, sondern auch dessen universelle Botschaft unterstreicht.

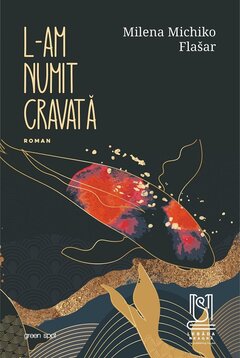

Das grafisch sehr gelungene Cover verweist auf eine vertiefte Analyse der beiden Romanhelden. Der Koi Fisch bedeutet „Karpfen“, doch in Japan steht er für Werte, die in der asiatischen Kultur tief verwurzelt sind wie Stärke, Fortschritt, Ausdauer, Strebsamkeit, Reichtum, Glück und Erfolg. Der goldene Faden darunter erinnert an die traditionelle japanische Reparaturmethode für Keramik genannt „Kintsugi“, die uns zeigen will, dass ein Bruch nicht das Ende, sondern eine Chance für einen neuen Anfang darstellt. Infolge einer kunstvollen Reparatur kann aus Zerbrochenem und Unvollkommenem ein noch schöneres neues Kunstwerk entstehen.

Das Buch ist eine klare Empfehlung für all jene, die sich mit den stillen Kämpfen des modernen Lebens auseinandersetzen möchten, und ein Beispiel für die transformative Kraft literarischer Übersetzung.