Da fährt man gemächlich eine gewundene, enge Straße durch einen dunklen Wald hinauf und hält unwillkürlich Ausschau nach Hänsel und Gretel. Als man schon meint, sich verirrt zu haben, lichtet sich der Forst und man schaut hinauf zu gigantischen Burgmauern, die direkt aus dem Granitfelsen heraus in den Himmel zu wachsen scheinen. Man hat Burg Rappottenstein erreicht und ist im romantischsten Teil des Waldviertels angekommen. 870 Jahre schauen herab.

Silva Nortica wird das Waldviertel, der nordwestliche Teile Niederösterreichs, in alten Urkunden genannt.

Zum Dank für die Begleitung seiner Ungarnzüge erhielten die Herren von Kuenring – ein aus Bayern stammendes Geschlecht – von König Heinrich III. große Landesteile als königliches Geschenk; verliehen zum Zweck der Rodung und Besiedlung.

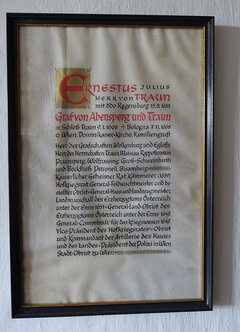

Hadmar I., ein Vorfahre von Rapoto von Kuenring, hatte 1137 Stift Zwettl gegründet, die Gegend war Graf Rapoto, der erstmals 1157 in den Urkunden als Namensgeber und Erbauer der Burg erwähnt wird, also nicht fremd. Sie lag in der Mitte des ausgedehnten Kuenringerbesitzes und war das stärkste Glied der am Flussufer des Kamps gelegenen Festungskette zum Schutz gegen die Einfälle der Böhmen. Nach 150 Jahren verloren die Kuenringer allerdings die Burg, weil sie sich gegen Rudolf von Habsburg mit Ottokar von Böhmen verbündet hatten. Sie starben in der Verbannung, und die Herren von Dachsberg zogen ein. Im Abstand von jeweils annähernd 120 Jahren kam die Burg an die Familie Starhemberg, danach an die protestantischen Herren von Landau, und schließlich kaufte Ernst Reichsgraf von Abensperg und Traun im Jahr 1664 Rappottenstein. Seither ist dieser Rhythmus durchbrochen, und die Burg mit dem dazugehörenden Gut ist nun 360 Jahre in ununterbrochener Reihenfolge im Besitz der Grafen Abensperg und Traun. Sie war von Anfang an ein stabiles Zentrum in einer bewegten Zeit, schützte den „Pehamsteig“, einen heute noch nachweisbaren wichtigen Verbindungsweg, der von der Donau durch den Nordwald nach Böhmen führte, und gab der Babenbergermark den nötigen Flankenschutz.

Eine Burg – drei Bauepochen

An den wuchtigen Mauern lassen sich Romanik, Gotik, Renaissance und die ursprüngliche Aufgabe als Wehrburg ablesen. Aus der Zeit der Kuenringer stammt der südliche Teil der Hochburg, der sich fensterlos über dem steilen Granitfelsen auftürmt. Die Wände passen sich in den Fundamenten dem Verlauf der Felsen an, einen rechten Winkel sucht man vergebens.

Von der höchsten Stelle des Felsmassivs bewacht der Bergfried im Norden die Anlage. Die ältesten Gebäude aus dem 12. Jahrhundert erstrecken sich zwischen dem Bergfried und dem Torturm und umschließen einen kleinen Burghof.

Die Burgherren waren bestrebt, ihren Wohnsitz freundlicher, geräumiger und architektonisch reicher zu gestalten, aber auch die Befestigungsanlagen zu verbessern und der zeitgemäßen Kriegsführung entsprechend anzupassen. So kamen im Laufe der Jahrhunderte bedeutende Erweiterungen dazu. Es entstand die Vorburg mit einem gut durchdachten Verteidigungssystem von acht Toren und fünf Höfen, die zu überwinden waren, wollte der Feind in die Hochburg eindringen. Durch eine kluge Konstruktion der Zugänge war beim Angriff die rechte Seite der Eindringlinge mit dem Schwertarm ungeschützt dem Beschuss durch die Verteidiger ausgesetzt, was die Eroberung zusätzlich erschwerte.

In den ersten Hof gelangt man durch ein spätgotisches Tor, das ursprünglich mit einer Zugbrücke gesichert war. Hier befindet sich das ehemalige Bräuhaus, das wie die beiden Rundtürme beim Eingangstor aus dem Jahr 1548 stammt. Durch den engen zweiten Hof gelangt man in die Ställe und in den Wirtschaftshof, von wo aus für die Verpflegung der Burgbewohner gesorgt wurde. Dieser Hof war zugleich der Richthof, und von hier aus führt der Eingang in die finsteren Burgverliese mit den mächtigen Tonnengewölben. Wasser bezog man mangels erreichbaren Grundwassers aus einer tiefen Zisterne. Steil bergan geht es nun in den vierten und fünften Burghof, wo ein Doppelportal das Hauptgebäude schützt.

Endlich drinnen…

Über steinerne Stiegen erreicht man den eigentlichen Burghof, wo kein Feind je seinen Fuß hinsetzte. Hier verschmelzen Bauteile aus der Gotik und der Renaissance mit dem romanischen Baukern.

Die Burgküche und die Knappenhalle mit einem Kreuzrippengewölbe bieten im Erdgeschoss mittelalterliches Flair, das darüberliegende Sternrippengewölbe und die Trinkstube gehören der gotischen Bauzeit an. Der Sgraffitohof und dreigeschossige Arkadengänge aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts schmücken den westseitigen Hoftrakt.

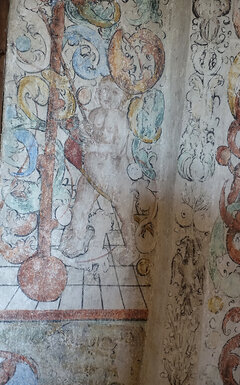

Die 1956 freigelegten ornamentalen und figuralen Fresken beleben Wände und Gewölbe, weitere Gemälde in den Gemächern und im Rittersaal zählen zu den wertvollsten Profanmalereien des 16. Jahrhunderts in Niederösterreich. Manche Darstellungen lassen sich derzeit noch nicht deuten, wie zum Beispiel ein Türke, der mit Turban und Schwert versonnen in die Gegend blickt, denn Türken waren nie bis nach Rappottenstein gekommen.

Das Herzstück der Burg ist die zweigeschossige Kapelle, von den Dachsberger Herren 1378 errichtet. Sie liegt an der bestgeschützten Stelle der Burg, oberhalb der Torhalle. Im Altaraufbau fand man ein Gefäß mit Reliquien mit dem Bischofssiegel von 1379. Ein kleiner, kostbarer Flügelaltar aus dem auslaufenden 15. Jahrhundert steht auf der Mensa, er ist St. Georg und St. Pangraz, den Schutzheiligen der Burg, geweiht. Noch einen Stock höher geht es in den Dachsaal, der für Veranstaltungen ausgebaut wurde und den Blick in einen mächtigen Dachstuhl freigibt. Musik hat hier einen besonders guten Klang.

Einen außerordentlich reizvollen Platz haben Hochzeitspaare für sich entdeckt, den Rittergarten, zu Füßen des Bergfrieds. Zwei knorrige Bäume und ein Uhrturm aus dem 16. Jahrhundert, der ganze Platz umgeben von Schwalbenschwanzzinnen, schaffen ein faszinierendes Ambiente. Hier lässt sich’s gut Hochzeit feiern und in den angrenzenden Zimmern eine romantische Hochzeitsnacht verbringen.

Die Verliese tief unterhalb sind eindeutig weniger gemütlich, aber immerhin achtete man früher in den Kerkerräumlichkeiten auf standesgemäße Unterschiede für adelige oder gewöhnliche Verbrecher.

Vergeblich heiß umfehdet

Eine mörderische Sage hat auch die Burg selbst zu bieten. Zu Kuenringers Zeiten waren zwei Brüder durch die Liebe zur gleichen Frau zu unerbittlichen Feinden geworden, die sich gegenseitig im Schlaf beschleichen und ermorden wollten. In der Finsternis des Schlafgemachs endete es mit dem Tod von beiden. Seit jener Zeit wiederholte sich jede Nacht in den oberen Gemächern der Kampflärm und wüstes Geschrei, das erst aufhörte, als 1683 durch den Traum eines elfjährigen Knaben die Identität der beiden Mörder aufgedeckt werden konnte. Dass eine Wehrburg einiges an Kämpfen erlebt, ist naheliegend. Auch Rappottenstein blieb davon nicht verschont. 1597 leisteten aufständische Bauern Widerstand gegen Misshandlung und Willkür, 1619 griffen katholische Truppen gegen die Protestanten ein, 1645 kamen die Schweden ihren Verbündeten, den österreichischen Protestanten, zu Hilfe und belagerten die Burg. 1849 wütete ein Großbrand und vernichtete fast ganz Rappottenstein. Die Burg aber blieb bestehen, und sie wurde auch nie eingenommen.

Eine „Einnahme“ ganz anderer Art findet heute mit der Initiative der „Kinderburg“ statt, 2011 ins Leben gerufen durch die Familie Abensperg und Traun, in Zusammenarbeit mit dem niederösterreichischen Roten Kreuz, Landesverband Hospiz. Schwer kranke oder chronisch kranke Kinder sowie bedürftige Familien, die den Tod eines nahen Familienangehörigen verarbeiten müssen, bekommen die Möglichkeit, sich bis zu drei Wochen in der Burg zu erholen, die Schicksalsschläge zu verarbeiten und Kraft für den weiteren Lebensweg zu schöpfen. Dabei erhalten sie die benötigten physikalischen Therapien, psychologische Unterstützung und wohltuende Entspannung mit einem maßgeschneiderten Begleitprogramm – draußen in der Natur, im Garten oder bei der Beschäftigung mit Streicheltieren. Ein Unkostenbeitrag ist nur in Höhe der finanziellen Möglichkeiten zu leisten. Der Aufenthalt ist während des ganzen Jahres und für höchstens zwei Familien gleichzeitig möglich. Bisher wurde 340 Familien weitergeholfen.

Ursprünglich wurde eine Burg zur Erschließung und Verteidigung des Landes gebaut, sie bot Hilfe und Schutz bei feindlichen Überfällen. In späterer Zeit wurden aus den Burgen Schlösser, die vornehmlich der Repräsentation und Unterhaltung für den Adel dienten, aber heute noch dem ganzen Land kulturelles Interesse und touristische Einnahmen bescheren.

Die Erschließung des Landes, Schutz und Zuflucht sind unterdessen staatliche Agenden geworden, sollen aber kein Grund sein, die Augen vor den Bedürfnissen der Menschen zu verschließen. Soziales Engagement und Hilfestellung zu geben, wo sonst keiner hilft, ist dem Repräsentationswert einer Burg keinesfalls abträglich, im Gegenteil; wie in Rappottenstein zu sehen, ist hoffnungsfrohes Kinderlachen eine großartige Aufwertung für die altehrwürdigen Mauern einer Schutzburg.