Reschitzaer Literaturtage 2025, 35. Auflage: Es ist kurz vor Mitternacht, lebhafte Gesprächsfetzen dringen aus dem nahen Restaurant. Gleich werden sich alle Schriftsteller verabschieden für die morgige Heimreise, doch die Wände dieser Ecke des Raumes werden sich noch geduldig eine Geschichte anhören müssen, als stumme Zeugen eines Stücks Zeitgeschichte, das gleich, beleuchtet von seiner Erinnerung, wie ein Hologramm im Raum schweben wird...

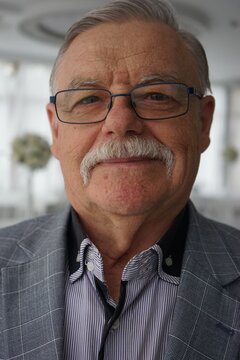

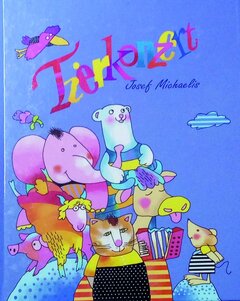

Er: Josef Michaelis, geboren 1955 in einer ungarndeutschen Mittelbauernfamilie in Schomberg/Somberek. Erst Grundschullehrer, dann Lehrer für Deutsch und Geschichte, stv. Schulleiter und schließlich Lehrplanexperte für Deutsch als Nationalitätensprache, hatte er als Hobby früh die Schriftstellerei entdeckt. Zahlreiche Kinderbücher mit lustigen Gedichten, Märchen und Sagen gehen auf sein Konto, aber auch Gedichtbände für Erwachsene, er hat Literaturpreise gewonnen. In Reschitza las Michaelis u.a. aus seinem allerliebst von István Damó bebilderten Kinderbuch „Tierkonzert“ vor. Auf dessen Vorsatz prangt ein Widmungsgedicht: „Meinen Großeltern und Eltern zum Gedenken“:

Das Schicksal ließ mir eine Freundin geben,

sie lullt mich ein, sie hält mich wach,

nur ihre Treue gilt fürs ganze Leben

und trägt den Namen: Muttersprach.

Wie es dazu kam erzählt er ADZ-Chefredakteurin Nina May.

Herr Michaelis, mit welcher Sprache sind Sie aufgewachsen?

Zuhause haben wir Deutsch gesprochen, Ungarisch habe ich erst in der Schule gelernt. Wir waren eine richtig deutsche Familie, väterlicher- und mütter-licherseits. Wir haben eine fränkische Mundart gesprochen: zu Baum haben wir „Bom“ gesagt, ein Mädchen war ein „Modl“, die Verkleinerungsform war „ili“ – also Modili, Biwili (Bübchen), Bemili (Bäumchen), das ist schwäbisch. Zuhause habe ich aber nicht nur die Sprache mitbekommen: Meine Urgroßmutter und Großeltern haben viele Märchen und Sagen erzählt, was mir später wohl geholfen hat.

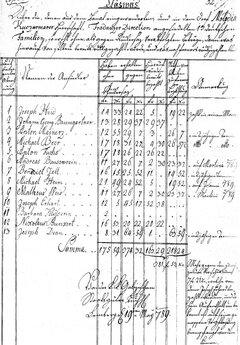

Meine Vorfahren – Jakobus Michaelis, seine Frau Katharina und drei Kinder – sind 1752 am 30. März aus Ubstadt bei Bruchsal nach Ungarn ausgewandert. Das ist unser Familienstamm.

War das damals eine Auswanderungswelle?

Ja, das war eine Welle. Ich habe ein Buch der Stadt Ubstadt und hinten kann man die Namen der Auswanderer lesen. Dort habe ich meinen Vorfahren Jakobus gefunden. Aber man sah auch, dass nicht nur nach Ungarn ausgewandert wurde, sondern auch in die USA, fast in die ganze Welt.

Ich habe nachgeforscht, bin ja auch Historiker. Schon als Schüler hat mich das beschäftigt, weil mein Name kein ungarischer ist. In Ubstadt habe ich in einer Kopie des Kirchenbuchs erstmals meinen Namen entdeckt, als dem Jakobus eine Tochter, Barbara Rosina, getauft wurde. Da ist der Name aber noch mit e und zwei Punkten darauf geschrieben, die lateinische Schreibweise. Später wurde Michaelis draus, so wie mein Dichtername heute. Im 19. Jh. haben sie den Namen in Ungarn mit einem z am Ende eingetragen, Michelisz. So steht er in meinem Personalausweis.

Wie war Ihre Kindheit bei der deutschen Minderheit in Ungarn?

Ich habe nichts davon gespürt als Kind, muss ich ehrlich sagen. Die ganze Umgebung war deutsch, das ganze Dorf. Ungefähr die Hälfte wurde im Zweiten Weltkrieg vertrieben, ausgesiedelt, aber meine Eltern durften bleiben. Das hat eine Vorgeschichte: 1941 hatte es eine Volkszählung gegeben und da musste man Muttersprache, Nationalität und Glauben angeben, und meine Familie hatte bei Muttersprache Deutsch und bei Nationalität Ungarisch angegeben. Diese Dokumente wurden damals verlangt, ich habe die Originale noch, und das hat entschieden, wer bleiben durfte und wer gehen musste. Die Leute wussten das damals aber noch nicht. Das hat meinen Eltern der Priester empfohlen.

Mein Vater war ungarischer Soldat, er hat sich freiwillig in die ungarische Armee gemeldet. Es gab aber viele Deutsche im Dorf, die freiwillig in die SS gingen. Später wollten sie dann nicht mehr, aber sie mussten... Aus dieser Zeit fällt mir ein, das hab ich in einem Dokument gefunden, dass jemand auf einen Waggon geschrieben hatte „Wir alten Affen sind Hitlers neue Waffen“, denn er hatte ja immer die Wunderwaffe versprochen.

Es gab sehr viele schwäbische Dörfer, und alle, die Muttersprache Deutsch und Nationalität Deutsch angegeben hatten, mussten raus und alles musste bleiben: Wein, Vieh. Mit 50 Kilo Gepäck sind sie in Viehwaggons gestiegen. Das waren 25 Prozent in den meisten Dörfern im Komitat Branau. Alle haben dort Deutsch gesprochen, meine Urgroßmutter kannte nur drei-vier Wörter Ungarisch. Auf dem Markt in der Stadt hat jeder Deutsch gesprochen.

Danach gab es in unserem Dorf auch Szekler, die im Zweiten Weltkrieg aus Siebenbürgen und aus dem Sudetenland vertrieben worden waren, als das Gebiet zu Rumänien bzw. der Slowakei gehören sollte. Sie kamen in die Häuser der Schwaben in den deutschen Dörfern Ungarns.

Wie ging es weiter mit Ihrem Lebensweg?

In der Grundschule musste ich Ungarisch lernen. Ich brauchte vielleicht drei-vier Monate, das hat gereicht, weil die Umgebung ja ungarisch war. Wir Deutschen haben die Möglichkeit gehabt, zwei-dreimal zusätzlich Deutsch als Fremdsprache zu lernen.

Davor war die deutsche Sprache eigentlich verboten, in der Familie und auch auf der Straße. Es hieß, wer ungarisches Brot isst, soll Ungarisch sprechen. Das war im Kommunismus, in der Rákosi- Ära. Ich bin etwas später geboren, in der Kádár-Ära. Da wurde es etwas lockerer. In der ersten Zeit war auch Kádár sehr streng, aber dann ist man draufgekommen, dass man dem Volk mehr Rechte geben muss, auch den Nationalitäten. Da ist die erste deutsche Zeitung erschienen und es gab auch Radio. In unserem Komitat, dort lebten die meisten Deutschen, gab es abends die „Deitschstund“ auf schwäbisch. Ich kann mich erinnern als Kind, die haben meine Eltern jeden Abend angehört. Und es gab den Deutschen Kalender, ein Jahrbuch für die Ungarndeutschen, der erscheint heute noch, leider in immer weniger Exemplaren.

In der Grundschule wurden wir einmal vom Lehrer in die Dorfbibliothek gebracht und ich habe Lust aufs Lesen bekommen. Auf Ungarisch, denn das konnte ich in der ersten Klasse besser als Hochdeutsch. Wir haben zu Hause ja nur Dialekt gesprochen. Meine Mutter trug übrigens bis zur letzten Minute die deutsche Volkstracht und wurde auch so beerdigt.

Wann haben Sie zu schreiben begonnen?

Im Gymnasium in Mohács, sechs Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Auch dort lernte ich Deutsch nur als Fremdsprache. Mein Bruder hat ein deutschsprachiges Gymnasium besucht, in Fünfkirchen/Pecs, aber meine Eltern wollten, dass ich in der Nähe bleibe. Damals habe ich meine ersten Gedichte verfasst, auf Ungarisch, aber beruflich wollte ich Archäologe werden, ich habe immer nach alten römischen Münzen gesucht. Das Problem war, für das Studium wurden jedes Jahr nur sechs bis sieben Leute aufgenommen und wenn ich die Prüfung nicht gepackt hätte, hätte ich ein Jahr warten müssen. So habe ich die Hochschule für Lehrerbildung absolviert, in Baja an der Donau. Ich machte die Ausbildung als Unterstufenlehrer mit Sport und Deutsch und als Sprachübung konnten wir zweimal für sechs Wochen nach Potsdam fahren, in die ehemalige DDR. Da bin ich erst draufgekommen, was mir Deutsch als Muttersprache bedeutet!

Was hat diesen Aha-Effekt ausgelöst?

Ich habe gemerkt, ich kann diese Sprache verwenden! Ich kann mit Leuten sprechen. Und ich habe mich in ein Mädchen verliebt. So entstand mein erstes Gedicht auf Deutsch, ganz einfach, vier Zeilen – jetzt nicht lachen:

„Mädchen aus Potsdam“: Nächte bringen dich/ Tage nehmen dich/ die Tage werden länger / die Liebe immer enger (1976)

Dass ich heute Deutsch schreibe, habe ich eigentlich der Liebe zu verdanken. Sprachlich war Potsdam für mich ein großer Sprung.

Und – haben Sie das Mädchen geheiratet?

Nein, sie war das einzige Kind in der Familie und wollte nicht nach Ungarn. Nach zwei Jahren war die Liebe dann beendet. Ich habe sie kürzlich mal im Internet gesucht, sie hieß Urta Nitter, habe sie aber unter ihrem Mädchennamen nicht gefunden.

Wie kamen Sie zur Kinderliteratur?

Als Unterstufenlehrer in Willand, nahe der kroatischen Grenze, denn zu Hause in Schomberg gab es keine Stelle, bin ich draufgekommen, dass das Lehrmaterial auf Deutsch sprachlich sehr schwer ist, sehr politisiert, vieles wurde aus DDR-Lektüren übernommen, es gab wenig zu ungarndeutschen Traditionen darin. Das wollte ich einfacher machen und so hab ich begonnen mit Kindergedichten, Märchen und Sagen. Meine ersten Lektoren waren die Kinder!

Gibt es in Ungarn heute ein deutsches Schulsystem?

Ja, ein sehr gutes, von der Grundschule bis zur Uni. Man kann Deutsch heute nicht mehr nur als Fremdsprache lernen. Das hat der Staat nach der Revolution von 1956 gegen die Russen unter Kádár gegründet. Mit ihm kam der Gulasch-Kommunismus...

...Gulasch-Kommunismus?

„Gulasch-Kommunismus“ oder „die fröhlichste Baracke“, wo man eingesperrt war. (lacht). Diese beiden Wörter standen für das Kádár-System. Weil man in Ungarn im Kommunismus besser leben konnte als in anderen sozialistischen Ländern. Freier.

Wie kam dann der Sprung zur Schriftstellerei?

Ich habe Deutsch unterrichtet und in deutscher Sprache geschrieben und ein Lehrerkollege hatte Beziehungen zur Uni in Pecs, wo man damals schon Germanistik studieren konnte. Der hat das seinem Professor erzählt und der meinte, ich solle meine Sachen schicken. Sie waren damals sehr einfach – aber er hat mir sehr geholfen, mir Ratschläge gegeben. Dann habe ich ein Bildgedicht der neuen deutschen Zeitung geschickt - meine erste Veröffentlichung. Danach habe ich Einladungen bekommen zu den Werkstätten vom Verband der Deutschen, wo 20 Leute jedes Jahr zusammengekommen sind. Man hat Werke vorgestellt, Germanisten waren dabei, so konnte man viel Fachliches lernen. 1981 fand diese Werkstatt zum ersten Mal in Westungarn statt. Bis heute treffen wir uns jährlich. Wir stellen unsere Werke vor und es gibt sehr strenge Kritik. Sonst wären wir nicht weitergekommen! Ich habe zuerst Kinderliteratur geschrieben, später dann Gedichte, und es wurde uns gesagt, wir sollen ohne Reim und Rhythmus dichten und so entstanden meine moderneren Sachen.

Wie kamen Sie zu den deutschen Literaturtagen in Reschitza?

1992, gleich nach der Wende, wurde ich eingeladen. 1991 war Erwin Josef }igla in Pecs und da haben wir uns kennenlegernt. Inzwischen war ich schon viermal in Reschitza, zuletzt dreimal hintereinander. Ich komme immer sehr gerne, man kann Erfahrungen sammeln, von den anderen lernen, Kontakte schließen und gegenseitig haben wir einen großen Nutzen aus dieser Veranstaltung. Das ist eine großartige Sache, was er da macht! In Ungarn können wir so eine Veranstaltung nicht organisieren. So sind wir sehr dankbar, dass immer auch ungarische Autoren eingeladen werden.

Wie sind die Ungarndeutschen heute organisiert und wie zufrieden sind Sie damit?

Sehr gut, in den meisten Dörfern wo Deutsche leben gibt es eine Selbstverwaltung, Blasorchester, Kulturgruppen, Schule mit deutschem Unterricht. In allen Komitaten gibt es eine Selbstverwaltung und eine Landesselbstverwaltung in Budapest. Der Staat bezahlt Geld für die Minderheit, eine Art Entschädigung, weil die Schwaben enteignet wurden. Wir haben einen parlamentarischen Abgeordneten mit einer Stimme, weil wir die 1%-Hürde erreicht haben. Minderheiten, die das nicht schaffen, haben bloß einen Fürsprecher, der kann alles sagen, aber nicht mitstimmen.

Es gibt Kulturvereine, Fernsehen, Radio, Zeitung. Wie man mit den Nationalitäten in Ungarn derzeit umgeht, ist beispiellos. Wir können uns nicht beklagen.

Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus?

Die englische Sprache ist eine große Konkurrenz. Wahrscheinlich sinkt die Zahl der deutschen Schüler. Wir haben von zu Hause noch etwas mitgebracht: die Muttersprache. Aber heute sprechen sie nicht mehr deutsch zu Hause. Es gibt zwei Jugendorganisationen, den Verein für ungarndeutsche Kinder und die Gemeinschaft junger Ungarndeutscher, aber es ist nicht so einfach, das Interesse am Deutschtum zu erhalten.

Sprechen Sie selbst noch Deutsch zu Hause?

Ich bin unverheiratet, leider. Ich war immer unter Kindern und wollte eine Familie gründen, aber es ist mir nicht gelungen. Jetzt sind meine Bücher meine Kinder! Ich werde mit meinen Büchern die Sprache weitervererben. Alles andere hängt von der Jugend ab.

Geschichte in Fortsetzungen

Wieder Revolution

Wieder Hoffnungen

Wieder Gelegenheit

Wieder Gewalt

Wieder von Osten

Wieder Begräbnisse

Wieder Stille

Wieder Rehabilitationen

Wieder Hoffnungen

Wieder Gelegenheit

in Europa

um europäisch zu werden

Wieder?...

(1989, „Mehrstimmig“)