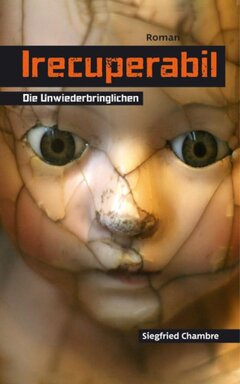

Siegfried Chambre, der Autor mehrerer Romane, wurde geboren in Wiesenhaid/Tisa Nou˛ im Banat, lebte und arbeitete nach seiner Ausreise in der Schweiz und ist nun ansässig in Österreich. Seine Bücher – Krimis, Romane und ein Poesiebuch – sind häufig Schilderungen von Geschehnissen aus seiner Vergangenheit und von Erlebnissen in seinem Geburtsland. Der Roman „Irecurabil – die Unwiederbringlichen“ von 2025 über die Kinderschicksale in den rumänischen Kinderheimen – am Beispiel eines Kinderheims in Daia, einem Dorf in den Westkarpaten, „…wo Flüsse die Täler durchziehen, sich durch Molasse wälzen, Höhlen von unterirdischer Magie und Landschaften von überirdischer Schönheit auswaschen“ – ist ein umfassendes Bild der sozialen Verhältnisse in Rumänien von den 1970er Jahren bis kurz nach der Wende 1990 und darüber hinaus. Es ist ein Gesellschaftsroman, der anhand des Schicksals eines Mädchens ein Epochenbild sozialer Schichten und Traditionen des Landes zeichnet. Die Zustände der Kinderheime Rumäniens nach der Wende waren ein häufiges Thema auch in deutschsprachigen Medien und im Westen allgemein. Das Heim von Cighid bei Großwardein/Oradea war dabei oft in den Schlagzeilen. Der „Spiegel“ hatte mehrere Reportagen veröffentlicht, in denen diese Kinder als die „Unwiederbringlichen“ tituliert wurden. Die Protagonistin dieses Buches, Luzi/Lumini]a, ist eine dieser vermeintlich „Unwiederbringlichen“, sie steht für eine emotional verkümmerte Gesellschaft der verflossenen Diktatur. Rodica Bivol und Dr. Baran, beide im Kinderheim tätig, sind Beispiele einer verkommenen Schicht der Gesellschaft damals. Das einstige Heimkind Luzi macht sich auf die Suche nach ihrer Identität und entdeckt schreckliche Dinge, die aber zu ihrem eigenen Untergang führen: „Was sie entdeckt hatte, war kaum mehr als das, was aus der Presse bereits bekannt war: Die meisten der 107 verstorbenen Kinder waren zwischen drei und fünf Jahre alt gewesen, sechzehn Verstorbene zwischen fünf und zehn Jahre alt. Die angegebenen Todesursachen reichten von Bronchopneumonie, Enzephalopathie bis Epilepsie oder Herzversagen. Auch Anorexie, dutzende Fälle von Unterernährung, Lungenentzündung, Mittelohrentzündung und Rachitis waren in den Papieren als Todesursachen vermerkt. Die Kinder kamen aus den Kreisen Bihor, Arad, Sathmar/Satu Mare, Klausenburg/Cluj und Hunedoara…Wurde jemals jemand zur Verantwortung gezogen?

Dann war da ein Abschnitt, der Luzi besonders nahe ging: Die Sachverständigen des Instituts zur Erforschung der Verbrechen des Kommunismus und des Gedächtnisses des Rumänischen Exils (IICCMER) haben unzählige Fälle festgestellt, in denen Kinder fälschlicherweise in der Anstalt untergebracht worden waren, darunter völlig gesunde und einige mit geringfügigen körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen. Man hätte sie bei adäquater Therapie vollständig wiederherstellen können….“. Mit dem Autor sprach Katharina Kilzer.

Woher kam dir diese Idee zu dem Buch?

Als im Frühjahr 1990 der „Spiegel“ und „Spiegel-TV“ die systematische Verwahrlosung der Kinder im Heim von Cighid aufdeckten, war ich erschüttert. Ich versuchte nachzuvollziehen, was aus einer Kinderpsyche wird, die nie Liebe und Geborgenheit erfahren hat, die von klein auf in einer erbarmungslosen Welt allein zurechtkommen muss. Als Journalist wusste ich nur zu gut, dass Reportagen zwar Aufmerksamkeit erzeugen, in unserer schnelllebigen Zeit aber bald einmal verblassen. Mit einem Roman wollte ich dem Vergessen etwas entgegensetzen.

Die Geschichte spielt vorwiegend im Dorf Daia in den Westkarpaten, aber auch in der Schweiz, im Berner Oberland. „Das Dorf Daia war eine Handvoll unordentlich hingeworfener Häuser, zwischen denen die Kirche thronte, ein Holzbau, gezimmert aus ergrauten Schindeln, mit einem schlanken, rechteckigen Turm, dessen langgezogene Spitze in den Himmel stach. Bei Sonnenuntergang schimmerte aus den schuppenartigen Schindeln ausgelaufenes Harz an der Turmspitze wie ein Nylonfaden, als wäre die Kirche ein Köder an einer himmlischen Angel.“

Ist das Dorf Daia real?

Nein, das Dorf ist fiktiv. Es handelt sich bei dem Roman um eine pseudoreale Geschichte, eine Fiktion auf der Basis von Tatsachen. Gleichwohl habe ich sorgfältig in den Medien recherchiert. Zugute kam mir meine Kinder- und Jugendzeit in Rumänien, denn dadurch waren mir Menschen, Traditionen, soziale Umstände und auch die Landschaften bekannt und vertraut. Ich habe bei meinen späteren Reisen nach Rumänien die Westkarpaten besucht und auch mit Menschen aus der Gegend gesprochen. Viel mehr als aus den Medien habe ich dabei nicht erfahren. Jedenfalls beschloss ich, diesen Kindern eine Art literarisches Denkmal zu setzen, gegen das Vergessen dieser systematischen Kinderverwahrlosung bis zum Tode.

Geht es dir allein um das Wachhalten der Erinnerung oder willst du darüber hinaus auch auf gesellschaftliche Missstände in Diktaturen hinweisen?

Eigentlich wollte ich nur eine Geschichte erzählen, eine erschütternde Geschichte gegen das Vergessen. Wenn sie auf etwas hinweisen soll, dann auf die Gleichgültigkeit einer Gesellschaft, die durch Armut, Unterdrückung, Unwissen oder Dummheit schlicht überfordert war. Dafür steht im Roman Rodica Bivol, eine Durchschnittsbürgerin, wie es viele gab. Sie ist nicht böswillig, aber mit ihrer Aufgabe im Heim überfordert. Sie steht für alle, und es waren viele, die sagten: Was soll man machen? Man kann nichts machen. So ist das halt. Es ist Schicksal, Schuld ist das System, die da oben etc. Letztlich fühlt sie sich nicht verantwortlich. Privat will auch sie nur von den Schwächen des Systems, das durch Korruption und wirtschaftlichen Niedergang geprägt war, profitieren – nicht anders als die gehobenere Gesellschaftsschicht, die es bekanntlich auch im Sozialismus gab, oder die Parteimitglieder, von denen kaum einer ein überzeugter Kommunist war. Die Schutzlosesten dieser Gesellschaft, die Waisenkinder, kamen dabei unweigerlich unter die Räder. Das ist für ein Volk fatal, denn es beeinflusst die Entwicklung seiner Zukunft negativ. Aber ja, der Roman kann auch als Warnung vor jeglicher Art von Diktatur gelesen werden.

Sehr authentisch finde ich viele Aspekte des Buches. Das Kapitel „Der Mädchenmarkt“ auf dem Hühnerberg (Muntele Găina), zum Beispiel, oder die vielen Beschreibungen von Pflanzen, Teekräutern und die eingewobenen Verse aus der rumänischen Folklore. Am Beispiel von Beat und Luzi, zwei Schweizer Außenseitern, erzählst du die Geschichte ihrer Umsiedlung in die Westkarpaten. Dabei verknüpfst du Vergangenheit und Gegenwart und beleuchtest Themen wie Identität, Menschenwürde und gesellschaftliches Verhalten. Beschreibst du ein Gesellschaftsbild des vergangenen Jahrhunderts oder der Gegenwart?

Ich habe versucht, ein möglichst umfassendes Bild der Gesellschaft zur Zeit der Diktatur zu zeichnen und hoffe, dass mir das eini-germaßen gelungen ist. Ein Gesellschaftsbild der rumänischen Gegenwart könnte ich gar nicht wiedergeben, dafür bin ich zu lange zu weit weg gewesen. Natürlich habe ich nach wie vor Kontakte in das Land, aber die beschränken sich auf persönliche Beziehungen und Themen. Bei den Versen aus der rumänischen Folklore handelt es sich unter anderem um die Volksballade „Miorița“, eine Übersetzung von Alfred Margul Sperber, dessen Erwähnung beim Anpassen des Layouts versehentlich gelöscht wurde. Das will ich hier deshalb gerne nachholen – in einer zweiten Auflage selbstverständlich auch. Das ist mir wichtig, weil es eine großartige Übersetzung ist, die ich nicht hätte leisten können.

Immer wieder ist von Einsamkeit die Rede: Einsamkeit des Hirten, Einsamkeit der Kinder, Einsamkeit der beiden in den Westkarpaten lebenden Hippies, wie auch Einsamkeit der anderen Gesellschaftsmitglieder, des verkommenen Dr. Baran etwa, seiner Sexualgespielin Rodica Bivol, ihres alkoholsüchtigen Mannes und anderer. Ist das ein wichtiges Thema der Geschichte?

Die einen suchen die Einsamkeit, wie die Außenseiter aus der Schweiz oder der Hirte Ion, andere müssen sie ertragen. Menschen, die auf jedes öffentlich geäußerte Wort aufpassen müssen, die ihre wahren Gedanken verstecken müssen, die sich verfolgt und überwacht fühlen, werden zwangs-weise einsam. Den Bewachern geht es nicht besser. Sie wissen sehr genau, dass nur Willkür und Gewalt sie an der Macht halten, dass sie sich niemals einer ehrlichen Freundschaft sicher sein können und dass sie möglicherweise eines Tages zur Verantwortung gezogen werden. Auch das macht einsam.

Viele folkloristische Themen durchziehen die Geschichte: die Strigois, die Verse der „Miorița“, dakische und römische Bezüge zur Geschichte, aber auch Witze der Ceaușescu-Zeit, Sitten und Gebräuche. Sind diese, wahrscheinlich für nicht ortskundige Leserinnen und Leser unbekannten Bezüge, beabsichtigt oder einfach in die Geschichte eingewebt, um sie bekannt zu machen?

Es ging mir, wie schon erwähnt, um ein möglichst umfassendes Gesellschaftsbild zur Zeit der Ceaușescu-Diktatur. Dazu zähle ich auch die Volkskultur, den Volksglauben und Aberglauben, ein wenig Geschichte der Region und besonders die Witze, die man sich damals erzählt hat. Denn Witze sind wichtig, weil Diktatoren jeglicher Couleur sie fürchten. Witze sind ein Ventil, um Wut zu kanalisieren, und Witze zeichnen die Essenz der Befindlichkeiten eines Volkes. Witze transportieren auch Witz im eigentlichen Wortsinn: Geist, Scharfsinn, Esprit. Das rumänische Volk beherrscht die Kunst des Witzeverfassens und des Witzeerzählens in bester Manier. Witze durften in meinem Roman auf keinen Fall fehlen.

Auch das Thema der Aussiedler, für die der deutsche Staat bezahlte, und viele Ausreisewillige haben noch zusätzlich Geld bezahlt bei Mittelsmännern, wie der von dir beschriebene Fall von Constantin Abaza, Korruption und all die Niederträchtigkeiten der rumänischen Anhänger und Mitläufer kommen im Buch vor. Sprichst du in deiner Geschichte von eigener Erfahrung, oder beabsichtigst du, nur die vielen Aspekte der damaligen Geschehnisse in das Gesellschaftsbild des Buches einzuflechten?

Beides. Ich habe dreimal vergebens versucht, aus dem Rumänien Ceaușescus zu fliehen. Erst der vierte Fluchtversuch war erfolgreich – das beschreibe ich in meinem ersten Roman „Auf und davon oder der Traum vom roten Flugzeug“. Vier Jahre danach habe ich meine Eltern, meine Schwester und Großeltern für 7000 DM pro Person „rausgekauft“, wie man damals sagte. Wie das ablief, ist den vielen Aussiedlern hinreichend bekannt. Das alles gehört zu einem möglichst breiten Gesellschaftsbild jener Zeit. Ich glaube, nur wenn man versteht, wie Gesellschaft damals funktionierte oder eben nicht funktionierte, kann man auch einigermaßen nachvollziehen, wie es zu solchen Grausamkeiten wie in den berüchtigten Kinderheimen kommen konnte. Man muss das Ganze sehen, um die Details zu verstehen.

Der Roman entwickelt sich schließlich wie ein Krimi, zunächst Rätselhaftes wird am Ende aufgeklärt. Die Heimleitung als oberste Verantwortliche für all das Leid der Kinder ereilt ein Ende, das ihrem Tun entspricht. Sind diese Charaktere Opfer des Systems oder einfach nur böse Menschen?

Menschen sind ambivalent, sind nie nur gut oder nur böse, sondern oft sowohl Opfer als auch Täter. Nehmen wir Rodica Bivol aus dem Roman: Sie war selbst früh Waise, musste lernen, sich durchzuschlagen, hat den falschen Leuten vertraut und wollte letztlich auch ein Stück vom Wohlstandskuchen. Das Leiterehepaar des Heims, von Egoismus, Opportunismus und Verantwortungslosigkeit getrieben, sind die Hauptschuldigen, repräsentieren aber letztlich den Niedergang der gesamten Gesellschaft, in der man sich schnell in ein Labyrinth widersprüchlichen Handelns verstricken konnte.

Das Ende ist doch ein Gutes, wenn auch die Wiedereingliederung der neuen Familie von Beat und Mitica in die Gesellschaft der Schweiz nicht ganz stimmig ist, so sind sie doch quasi als Bio-Landwirte Weltverbesserer, Gewinner der Geschichte. War diese Wendung und Verwandlung von Anfang an gedacht?

Ich habe nicht in Kategorien von Gewinnern und Verlierern gedacht, während des gesamten Schreibprozesses nicht. Ich habe einen äußeren Rahmen gesetzt und bin dann der Geschichte gefolgt, wohin sie mich geführt hat. Die Tatsachenberichte und die eigene Erfahrung waren mir dabei eine Leitplanke. Man kann das Ende als Happy End bezeichnen, aber es bleibt auch genug Raum, um die Geschichte selbst weiterzudenken.

Dein Roman ist eine beeindruckende Analyse der Gesellschaft deines Geburtslandes. Mir fällt fast kein Aspekt ein, der nicht zur Sprache kommt. Das abgeschiedene Leben der Hirten, die arglosen Holzfäller, die mittels Korruption und durch Betrug vermögend wurden, aber auch die postkommunistische Gesellschaft, die die gewonnene Freiheit als Narrenfreiheit verstand. Ist deiner Meinung nach das Bild Rumäniens heute besser, als es wegen der damals bekannt gewordenen Geschichten der Kinderheime, der Straßenkinder, der Korruption und der Misswirtschaft war?

Das Bild Rumäniens im Ausland scheint sich, aus meiner Perspektive, verbessert zu haben. Aber ich war in den letzten Jahren viel zu wenig in dem Land, um es wirklich beurteilen zu können. Zumindest bei der Korruption habe ich meine Zweifel, denn dieses Übel gedieh über Generationen hinweg und lässt sich nur sehr schwer ausmerzen. In diesem Sinne war die „Revolution“ hoffentlich nur der Anfang einer Evolution, die weiterhin ihrem Lauf folgt.

Danke für das Gespräch.