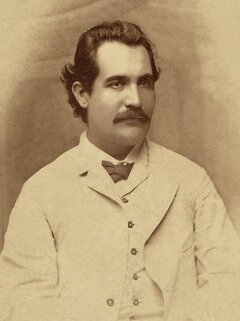

Heuer begehen wir 135 Jahre seit des Ablebens des rumänischen Nationaldichters Mihai Eminescu (1850-1889). Vor 141 Jahren (1883) begann die letzte Lebensphase des Dichters – geprägt von Krankheiten, Erniedrigungen und Fehlbehandlungen, die zu seinem frühen Tod führten. In der Eminescu-Forschung tauch(t)en viele Deutungen hinsichtlich seiner Erkrankung, deren Ursachen und die diesbezüglichen meistens falschen Behandlungsmethoden auf, die in der Gegenwart von verschiedenen Ärzten im In- und Ausland – Kapazitäten in ihrem Fachbereich – analysiert und gedeutet wurden bzw. werden. Es wurden akribische Analysen vieler bekannter Fachleute herangezogen, die aufgrund von Auswertungen verschiedener Materialien wie Rezepte, Briefe, Befunde behandelnder Ärzte aus jener Zeit, sowie damalige Zustände des Dichters als Grundlagen hierfür dienen sollten. Mutmaßungen jedoch, die lediglich anhand von Rezepten, Unterlagen, Behandlungsweisen usw. ohne ad personam applizieren zu können, um zu einer exakten Diagnose zu gelangen, sind äußerst problematisch, sodass auch spekulative oder tendenziöse Interpretationen in die Medien gelangten. Doch nur anhand schriftlicher Unterlagen, ohne, weil unmöglich, Untersuchungen des Patienten, ist es – aus heutiger Sicht – kaum möglich, zu einer hundertprozentigen Diagnose gelangen zu können. Und sich mit spekulativen Deutungen zu begnügen, dient der Sache keinesfalls. Darum erachte ich es als sinnvoll, ausnahmsweise sehr wenige Namen von Ärzten, Fachleuten, Forschern usw. sowie deren Meinungen und Deutungen festzuhalten. Diese Diagnose-Stellungnahmen werden in der Fachliteratur gewiss noch erweitert und prolongiert…

Ausgehend von der Lebensweise des Dichters, der weder regelmäßige Mahlzeiten noch die erforderlichen Ruheperioden des Schlafes befolgte, dafür aber Unmengen von Kaffee und Tabak konsumierte, nächtelang schrieb oder sich der Lektüre hingab, sich keine Ruhe gönnte – und das seit seiner Studentenjahre in Wien bis später als Redakteur der Bukarester Publikation „Timpul“– Zeit, in der er mitunter bei Ioan Slavici wohnte und dessen ungarische Frau Ecaterina (Szöke) Slavici sich über diese Lebensweise des Dichter echauffierte, dürfen in der Entwicklung Eminescus bzw. in den einsetzenden Folgen nicht außer Acht gelassen werden.

Lange Zeit wurde in der Eminescu-Forschung die Tätigkeit des Dichters als Journalist zu wenig beachtet, doch gerade in dieser Aktivität liegt viel Zündstoff verborgen.

Musste Eminescu „ausgeschaltet“ werden?

Entgegen mancher Auffassungen war der Dichter von klarer Denkweise und gut in die Gegebenheiten des täglichen Lebens verankert. So war er auch in den Bestrebungen um die Angliederung Transsylvaniens an ein Groß-Rumänien bemüht und „musste“ in einer Zeit kaltgestellt werden, als die Mittelmächte (des Dreibundes Deutschenland, Österreich-Ungarn und Italien) bestrebt waren, Rumänien als Verbündeten zu gewinnen, was den Verzicht Rumäniens auf Siebenbürgen bedeutet hätte. Eminescu hatte jedoch diese Einstellung nie gebilligt, obwohl viele mit dieser Haltung einverstanden waren. Doch Eminescu war in dieser Hinsicht der „Radikalste“ und mit dieser seiner Haltung auch an die Öffentlichkeit gegangen.

Aus westlichen Kreisen wurden Aufrufe laut: „Mai potoliți-l pe Eminescu!“ (Beschwichtigt doch den Eminescu). Diese Devise ist von P. P. Carp aus Wien ausgegangen. (1837 – 1919; 1882 ging er als Gesandter Rumäniens nach Wien, um die Donaufrage zu regeln und vermittelte die denkwürdige Begegnung Ion C. Brâtianus mit Fürst Bismarck in Bad Gastein. Außerdem gelang es ihm 1883, ein Bündnis mit Österreich-Ungarn zu schließen, wonach Rumänien für 30 Jahre in die Dreierallianz aufgenommen wurde. In den Folgejahren war Carp im Kabinett Rosetti abwechselnd Außen- und Landwirtschaftsminister – 25.11.1888 bis 11.04. 1889, dann im Kabinett Catargiu Landwirtschaftsminister – 30.12.1891bis 16.10. 1895). P. P. Carp informierte diesbezüglich auch den Parlamentarier und Freimaurer Titu Maiorescu, sodass dieser Aufruf am 23. Juni 1883 in die Tat umgesetzt wurde.

Nicolae Georgescu vertrat die Ansicht, dass durch diese Politik Rumänien sich an die Seite Österreich-Ungarns stellen sollte, was den Verzicht auf Siebenbürgen zur Folge gehabt hätte und den Kampf um den Anschluss Transsylvaniens bedeutete.

Bukarest war seit mehr als zehn Jahren kulturell von Siebenbürgern geleitet, die lautstark für den Anschluss Transsylvaniens eingetreten waren. Doch gemäß dem Abkommen vom 18. Oktober 1883 mit dem Dreibund wurde diese Forderung aufgegeben. Einer, der aufgrund dieses Verzichts 1883 aus Bukarest fliehen musste, war Ioan Slavici, der ein Jahr später am 14./26. April 1884 in Hermannstadt/Sibiu die Zeitschrift „Tribuna“ gründete, um die sich die Anschlussbefürworter scharten. So verstummten die Stimmen jener Bukares-ter Befürworter und Eminescu musste ausgeschaltet werden, was durch die Einstufung des Dichters als „verrückt“ erfolgen sollte.

Einsatz für ein Großrumänien

Und so kam es auch am 28. Juni 1883: Österreich-Ungarn bricht die diplomatischen Beziehungen zu Rumänien ab und der deutsche Kanzler Otto von Bismark drohte Karl I. telegrafisch mit Krieg, was zur Folge hatte, dass in Bukarest zahlreiche Hausdurchsuchungen in den Räumlichkeiten von Personen und Institutionen stattgefunden haben, die für den Anschluss Transsylvaniens eingetreten waren, wie z.B. die Geheime Gesellschaft „Carpa]ii“, dessen Gründer am 24. Januar 1882 Eminescu war. Die Gesellschaft wurde aufgelöst und viele Mitglieder ins Ausland verbannt. Andere entsagten ihren Anschlussbestrebungen, um ihre Haut zu retten, wie z. B. die Präsidenten der Gesellschaft, Constantin Simtion und Chibici-Râvneanu, oder die Mitglieder in der Leitung der Gesellschaft, Gheorghe Ocășeanu und V. Siderescu.

Auch der Journalist Grigore Ventura (1840 bis 1909) – Caragiale verhöhnt ihn in der Person Rica Venturiano in „O noapte furtunoasă“ – war ein Abtrünniger…

In dieser Zeit war man bestrebt, die Situation zu kalmieren, sodass P. P. Carp und Titu Maiorescu zwecks Beruhigung der Lage nach Deutschland und Wien reisten.

Der nicht zu beruhigende Eminescu war Mitglied in verschiedenen Organisationen, die sich für die Rumänen in Transsylvanien und für die Angliederung an Rumänien eingesetzt hatten und sowohl vom rumänischen Geheimdienst als auch vom Österreichisch-Ungarischen beobachtet und verfolgt wurden.

Eminescu hat am 4. Juni 1883 bei einer Versammlung der Gesellschaft „Carpații“ vorgeschlagen, dass die rumänischen Studenten Transsylvaniens sich in den Ferien in ihren Heimatorten für ein „Groß-Rumänien“ einsetzen sollten, was in der Folge zur Auflösung der Gesellschaft führte. Dadurch gelangte der Dichter in eine schwierige Lage. Als Journalist entlarvte er in der Zeitschrift „Timpul“ rumänische Politiker, die aus dem Ausland schwer bestochen worden waren und gegen die Landesinteressen agierten: Die Causa ging als „Chestiunea dunăreană“ in die Geschichte ein.

An den Feierlichkeiten zur Enthüllung der Statue des Fürsten Stefan cel Mare in Jassy/Iași (450 Jahre seit der Geburt des Fürsten 1433) wurde Eminescus Gedicht „Doina“ vorgetragen.

Eminescus Einweisung

Titu Maiorescu hatte bereits in den frühen Morgenstunden die Einweisung Eminescus in eine Anstalt vorbereitet. Diesbezüglich sind mehrere Ablaufvarianten bekannt. Eine der bekanntesten: Am 28. Juni 1883 sei der Dichter frühmorgens aufgewacht und hätte eine Auseinandersetzung mit Frau Catinca Slavici gehabt, wo er als Mieter lebte. Frau Ecaterina Szöke Magyarosy – Frau Slavici – schickte um sechs Uhr eine Visitenkarte zu Maiorescu und ersuchte, sie von Emiescu zu „erlösen“. Maiorescu und Constantin Simtion, Präsident der Gesellschaft „Carpații“, veranlassten die Einlieferung in die Klinik Dr. Alexandru Șuțu ,,Caritatea“, wobei Maiorescu sich lediglich auf die Aussagen der Frau Slavici und nicht auf eine Untersuchung seitens des Arztes stützte.

Zuerst erschien aber der Dichter zuhause bei Maiorecsu mit einer Ausgabe der Zeitschrift „Timpul“. Maiorescu fragte Eminescu nicht, was geschehen sei…

Eminescu begab sich anschließend nicht zum Sitz der Gesellschaft „Carpații“, wo eine polizeiliche Hausdurchsuchung stattgefunden hatte, sondern zum Capșa-Gebäude, in dem u. a. auch die amerikanische Botschaft und andere westliche Vertretungen ihren Sitz hatten. Der Dichter beabsichtigte, den ihm bekannten amerikanischen Botschafter Eugene Schuyler über die politische Lage zu informieren.

Grigore Ventura berichtet, dass der Dichter die Gattin des Cap{a-Besitzers – Frau Vautier – mit einer Pistole bedroht und gerufen hätte: „Da gäbe es nur ein Mittel: dass ich den König erschieße!“ (la toate aceste nu-i decât un leac. Să îl impusc pe rege!“). Doch Frau Capșa erwähnte dies in ihren 1909 in Paris erschienenen Memoiren mit keinem Wort.

Anstatt ihn zu beruhigen, schlug Ventura vor, Eminescu zum Cotroceni-Palast zu begleiten, wo man erfahren hatte, dass der König in Sinaia weilte. Ventura begeitete den Dichter anschließend zum öffentlichen Mitrașevski- Bad, wo Eminescu in eines der Zimmer verfrachtet wurde und verständigte die Polizei, dass sich ein Verrückter in ein Zimmer eingeschlossen hätte. Darüber hinaus verständigte Ventura zwei Mitglieder der Gesellschaft „Carpații“, Siderescu und Ocăseanu, die mit einer Zwangsjacke anrückten, sich gewaltsam Zutritt zum besagten Zimmer verschafften und gegen 19 Uhr den Dichter ins Krankenhaus Șuțu brachten.

Da die Angelegenheit mit der Pistole, die als Indiz für den Wahnsinn liefern sollte, lediglich von einer einzigen Person, von Ventura, geschildert wurde, gilt dies nicht als glaubhaft.

Im Polizeiprotokoll wird keine Schusswaffe erwähnt, sondern nur, dass Eminescu allein in das besagte Bad gekommen wäre und, vom Wahnsinn befallen, hätte er sich eingeschlossen. Auf Maiorescus Geheiß erreichten auch Simtion, Siderescu und Ocășeanu von der Gesellschaft „Carpații“ das Bad; sie brachten Eminescu ins Krankenhaus Șuțu. Der Dichter wurde auch sofort dort eingeliefert.

Fakt ist also, dass der Dichter am 28. Juni 1883 in die erste depressive Krise gleitet, verursacht von Überarbeitung in der Redaktion der Zeitschrift „Timpul“ sowie des politischen Druckes seiner Gegner.

Dies kann als Zeitpunkt festgehalten werden, in dem Eminescu aus dem öffentlichen Leben ausgeschaltet wurde und der Fehlbehandlung von Dr. Iszak in der Șuțu- (auch Suțu, Sutzu- oder Soutzo-) Klinik in Bukarest und Botoșani durch missbräuchliche Verabreichung von Quecksilber, Morphium und Tabletten ausgesetzt war. Folgende Diagnose wurde festgehalten: „Manische depressive Krise, Geistesentfremdung, Verfolgungswahn…“

Es muss betont werden, dass der Dichter – labil, ungeduldig und von instabiler Wesensart – es nie lange an einem bestimmten Ort ausgehalten hatte, eine begonnene Sache fast nie zu Ende geführt, voller Unruhe stets im Begriff von Ortswechsel war. Was ihn charakterisierte, war der Drang nach Wissenserwerb, denn als Bibliothekar war er unentwegt nach Wissenserweiterungen bestrebt, ein Autodidakt und eine enzyklopädische Persönlichkeit.

Als er 1873 von einem Freund nach dem Grund des Rückzugs von der Universität gefragt wurde, soll der Dichter angeblich begründet haben: „Wegen des Lärms der Kutschen auf dem Pflaster, was mein Gehör zerstört…“ Ob das wohl ein erster Hinweis auf die Krankheit des Dichters, im Nachhinein von anderen Krankheiten verstärkt, gewesen sein mag? In seinen Erinnerungen hält Slavici fest: Er lachte oft wie ein naives Kind und veranlasste auch andere zum Lachen (Slavici, Ioan: „Amintiri“, S. 104-105). Aus den Geständnissen seiner Geschwister ist zu erfahren, dass Mihai in den Tagen seiner Kindheit im Elternhaus in Ipotești bizarre Gewohnheiten hatte: Er fing Schlangen und erschreckte damit den Vater, stieg öfter auf das Hausdach usw. In der Eminescu-Forschung ist bekannt, dass Geschwister des Dichters gesundheitliche Probleme psychischer Natur hatten.

Bis zum 33. Lebensjahr waren jedoch keinerlei Anzeichen solcher Erkrankung bemerkt worden.

Verhasst wegen seiner Begabung

Der Dichter Alexandru Macedonski, ein erklärter Feind Eminescus, veröffentlichte nach Bekanntwerden der Krankheit des Dichters in der von ihm, Macedonski (* 14. März 1854, Bukarest, † 24. November 1920, Bukarest), herausgegebenen Zeitschrift „Literatorul“ folgende Verse:

Un X – pretins poet, acum

S‘a dus pe cel mai jalnic drum;

L’aș plânge dacă-n balamuc

Destinul său n-ar fi mai bun

Căci până ieri a fost năuc

Și nu e azi decât nebun’

Nun hat ein angeblicher Dichter beschritten den erbärmlichesten Weg; bedauern würd‘ ich ihn geradeaus,wenn’s Schicksal sein im Narrenhausnicht besser wär…Bis gestern war ein Irrer er nicht besser ist er heute – nur verrückt… (Übersetzung Hans Dama)

Nach der Veröffentlichung dieser Verse wurde der talentierte Dichter Macedonski in literarischen Kreisen Rumäniens geächtet bzw. aus diesen ausgeschlossen und sein Leben endete in Armut, Not und Elend.

Außer Macedonski hatte Eminescu auch andere Feinde wie Alexandru Gramma, Professor für Kanonisches Recht und Religionsgeschichte in Blaj, Grigore Ventura (*1840, Galatz – † 1909: Schriftsteller und Komponist) und viele andere, die ihn aus Neid und aufgrund seiner umfangreichen enzyklopädischen Bildung sowie wegen seiner Begabung hassten.

Psychiatrische Behandlung und Heilung in Wien

Die Behandlung des Dichters brachte keine wesentliche Besserung seines Gesundheitszustandes, sodass eine Behandlung im Ausland ins Auge gefasst wurde. Es wurde ein Hilfskomitee gebildet, bestehend aus Titu Maiorescu, Theodor Rosetti (* 5. Mai 1837 in Vaslui-Solești; † 17. Juli 1923 in Bukarest; Schriftsteller, Journalist, Jurist, Diplomat), Constantin Simtion, Ion Slavici, Th. Nica, Alex Chibici Râvneanu.

Im Zuge einer Sammlung hat die rumänische Königin 500 Franc zu den für die Behandlung erforderlichen 2000 beigetragen.

Als Behandlungsort wurde die Klinik des Dr. Heinrich Obersteiner in Ober-Döbling bei Wien (heute im 19. Bezirk in Wien) ins Auge gefasst.

In Begleitung seines Freundes und Kollegen aus der Zeit in Czernowitz/Cernăuți und Wien, Chibici-Râvneanu, kommen beide Anfang November in Wien an und am 2. XI. wird der Dichter in die Klinik aufgenommen; hier wird der Dichter bis zum 26. Februar 1884 unter der Aufsicht von Dr. Heinrich Obersteiner und dessen Schwiegersohn, dem Psychiater Dr. Maximilian Leidersdorf, behandelt, zwei in Fachkreisen bekannten und geschätzten Ärzten.

Das Sanatorium befand sich auf der Hofzeile Nr. 18-20, heute im 19. Bezirk.

Ion Grămadă ( 3.1.1886, Zaharești – 27. August 1917, Cireșoaia, auf dem Schlachtfeld im 1. WK) Schriftsteller, Historiker und Publizist aus der Bukowina), der den Dichter dort besucht hatte, beschrieb das Sanatorium.

Häufig wird das Nervenkrankenhaus mit der Privatklinik Leidesdorf, wo Eminescu behandelt wurde, verwechselt.

Während des Ersten Weltkriegs war das Gebäude als „Maria-Theresia-Schlössel“ bekannt und wurde vom Österreichischen Roten Kreuz als Krankenhaus für geistig behinderte Patienten genutzt. Heute ist dort eine Schule untergebracht.

Der Dichter kehrte 1884 über Italien fast vollkommen geheilt nach Rumänien zurück und nimmt seine berufliche Tätigkeit wieder auf.

Lesen Sie weiter auf der Kulturseite der nächsten Woche