Die hypothetische Anbringung von Stolpersteinen an jedem Haus in der ehemaligen Banater Heimat mit den Namen der früheren Bewohnerinnen und Bewohner – unabhängig davon, ob sie zwangsweise ihr Zuhause verlassen mussten, verschleppt, enteignet wurden oder emigrierten – könnte das Ausmaß des historischen Wandels verdeutlichen. Eine erhebliche Anzahl solcher Gedenksteine würde sowohl für die Banater Bürger als auch für die Siebenbürger Sachsen zusammenkommen. Viele der in die ehemalige UdSSR oder in die Bărăgan-Steppe Rumäniens deportierten Deutschen aus Rumänien kehrten nicht zurück; andere wurden inhaftiert, viele starben in der Deportation. Ebenso verloren viele ihr Leben bei Fluchtversuchen über die Donau oder das Festland, andere wurden festgenommen oder durch Schleuser betrogen und ausgesetzt. Zahlreiche persönliche Schicksale sind bislang nur unzureichend dokumentiert und könnten in Vergessenheit geraten.

Gegen das Vergessen der Schicksale jüdischer Bürger in Europa hat der Künstler Gunter Demnig in den neunziger Jahren, inspiriert durch die Erinnerungssteine für Aidskranke, die Initiative der Stolpersteine ergriffen. Es werden an Stellen, wo einst jüdische Mitbürger gelebt oder gearbeitet haben, kleine Messingplatten verlegt mit den Lebensdaten der Bürger, die verschleppt, vertrieben oder ermordet wurden. Mehr als 116.000 Stolpersteine in 1860 Orten in 31 Ländern Europas wurden bisher verlegt. Die meisten sind in Deutschland, aber auch andere europäische Länder haben Stolpersteine verlegt. Es entstand ein Kunst-Denkmal – eines der größten dezentralen Erinnerungsdenkmäler der Welt.

Wiesbaden und Temeswar, zwei Städte von ungefähr gleicher Größe und Bedeutung in ihren Ländern – Temeswar ist die Hauptstadt des Banats mit 250.000 Einwohner und einer multikulturellen Geschichte; Wiesbaden mit etwa 300.000 Einwohnern ist die Landeshauptstadt von Hessen und hat eine bunte Vergangenheit als Kur- und Kaiserstadt – unterscheiden sich jedoch in der Pflege des Erinnerns ihrer jüdischen Mitbewohner, die vertrieben, verschleppt oder ermordet wurden.

In Temeswar lebten 1920 nach dem Ersten Weltkrieg etwa 8307 Menschen jüdischer Abstammung und ihre Zahl erreichte bis zum Zweiten Weltkrieg nahezu 14.000 durch Zuwanderung. Heute leben nur noch etwa 100 Bürger jüdischen Glaubens, die aber eine lebendige Tätigkeit entfalten im einstigen jüdischen Viertel bei der Lenauschule und der angrenzenden Synagoge. Wiesbaden dagegen hatte 1933 etwa 3000 Mitbürger jüdischen Glaubens und nach 1945 nur noch 20 jüdische Bürger, da die Mehrzahl verschleppt und vernichtet worden war oder nach Israel auswanderte. Eine große jüdische Gemeinde und ein Museum der Geschichte des Judentums findet man im naheliegenden Frankfurt am Main.

Wer in Wiesbaden – meiner Wahlheimatstadt – durch die Altstadt, den Marktplatz oder die Viertel des Neroberg, Sonnenberg, Leberberg spaziert, stolpert immer wieder über diese kleinen zehn mal zehn Zentimeter großen Messingplatten mit den Inschriften der Bewohner jener Plätze, jüdische Mitbürger, die vertrieben, enterbt, deportiert und in Vernichtungslager gebracht wurden. Viele von ihnen endeten in der Gaskammer von Auschwitz oder in anderen Konzentrationslagern. Diese Steine erinnern am Originalplatz an ihre einstige Existenz. Ein Kampf gegen das Vergessen! Denn wie Demnig sagte, sind die Menschen erst vergessen, wenn man ihre Namen nicht mehr erinnert. Die unübersehbaren Messingplatten, die oftmals abgerieben sind vom Zahn der Zeit, erinnern an die schreckliche Geschichte des 20. Jahrhunderts, die sich nicht wiederholen darf. In meinem Viertel im Sonnenberg Wiesbadens sind 370 solcher Stolpersteine verlegt, an der alten Stadtmauer und Burg (13. Jhd.) findet man zahlreiche dieser Stolpersteine. Viele wurden von Demnig selbst, andere wiederum von Initiativgruppen verlegt. In der gesamten Stadt wurden 784 Steine vor 427 Häusern verlegt und zahlreiche Bürger übernahmen Stolpersteinpatenschaften. So für Max Bacharach oder Johanna Neumann im Sonnenberg, um nur einige zu nennen, die an Schicksale gesamter Familien erinnern.

Hier wohnte. Max Bacharach Jg. 1872. Deportiert 1942. Theresienstadt. Ermordet 29.9.1942. Treblinka – heißt es auf dem Stolperstein in der Sonnenberger Straße 17 in Wiesbaden. Max war der Sohn des Lederwarengroßhändlers Bacharach aus Augsburg. Am 1. September 1942 wurden Max und Martha Bacharach mit dem Transport XII/2 von Frankfurt am Main in das Lager Theresienstadt deportiert, nachdem sie aus ihrer Wohnung ausziehen mussten und im Ghetto am Kaiser-Friedrich-Ring 64 in Wiesbaden mit anderen jüdischen Familien zusammen hausen mussten.

Emil Neumann (Jg. 1876. Deportiert 1942. Theresienstadt. Ermordet in Treblinka) und Johanna Neumann (Jg. 1870. Deportiert 1942. Theresienstadt. Ermordet in. Treblinka) wohnten an der Stadtmauer im Sonnenberg. Die bekannte jüdische Familie Neumann hat durch ihren Schwiegersohn, den Kampfflieger des Ersten Weltkriegs Fritz Beckhardt, Berühmtheit erlangt. Ihr Enkel, der Journalist Lorenz S. Beckhardt, hat im Buch „Der Jude mit dem Hakenkreuz“ (Berlin, 2014) der Familie Neumann und Beckhardt ein Denkmal gesetzt. Es gibt zahlreiche weitere Beispiele von Stolpersteinen, die an das Schicksal jüdischer Mitbürger Wiesbadens erinnern. Auch hier wie in Temeswar wurden einige der Steine von Schülern Wiesbadener Schulen initiiert und mitverlegt.

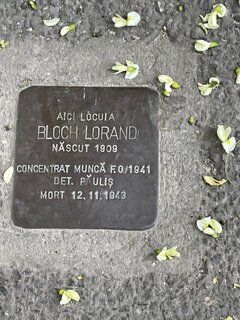

Wer in Temeswar durch die Straßen hinter der Millennium-Kirche der Fabrikstadt spaziert, stolpert vor dem ziemlich verfallenen Haus der Pia]a Romanilor Nummer 8 plötzlich auch über einen solchen Stolperstein (piatr˛ de poticnire). Er wurde von dem Künstler Gunter Demnig persönlich am 23. Mai 2014 verlegt. Wie Geta Neumann schrieb, wurde leider der noch im Ausland lebende Sohn Lorand Blochs nicht verständigt und konnte nicht bei der Steinverlegung dabei sein. Es ist der einzige Stolperstein im Banat, in Temeswar.

BLOCH LORAND, Jg. 1904, Arbeitslager F.O. 1941 bei Paulisch verstorben, ist auf der Platte vermerkt. Am 12.11.1943 wurde der Bürger Bloch nach Paulisch ins Arbeitslager gebracht und ist bei einem Unfall verstorben. Der Stolperstein vor seinem einstigen Wohnsitz in der Fabrikstadt erinnert an sein Schicksal. Der Stolperstein von Temeswar geht zurück auf eine Initiative von fünf Schülern der Lenauschule und vier anderen Jugendlichen aus Deutschland, die an der West-Universität in Archiven recherchiert und sich ein Jahr lang beraten haben mit Professoren und Wissenschaftlern der West-Universität sowie mit der Unterstützung der Jüdischen Gemeinde recherchiert und mit Zeitzeugen gesprochen haben. Es war ein einmaliges Projekt, das in einem Dokumentarfilm von etwa 30 Minuten zu sehen ist, der die Arbeit der Jugendlichen wiedergibt. Zusammen wollten sie die Identität eines Opfers des Holocausts wiederherstellen, da die Geschichte eines zerstörten Lebens viel lebendiger und gleichfalls schockierender ist als pure Information. Sie wählten Bloch Lorand aus und initiierten die Stolpersteinverlegung. Leider folgten keine weiteren Aktionen dieser Art in Temeswar, wo weitere dieser Schicksale zu beklagen sind.

Lorand Bloch lebte im „Casa Zala“ genannten Haus, das nach seinem Tod in den Besitz des Kaufmanns Alexander Friedmann überging, in der Nähe des Trajansplatzes (früher Coronini-Platz). Erbaut wurde das Haus in der Zeit um 1897, als auch die katholische Fabrikstädter Millenium Kirche gegenüber errichtet wurde. Helena, die Tochter des Ehepaars Ferenc und Regina Zeidner, die in der Zeit des Magyarisierens in Zala umbenannt wurden, heiratete Lorand Bloch und wohnte in dem Haus mit der Art-Nouveau-Fassade. Der einstige Glanz des Hauses ist heute verblasst und es bedarf dringend einer Renovierung. Empfehlungen für die Verlegung weiterer Stolpersteine in Temeswar oder sonstwo in Rumänien sind immer willkommen, denn das Team um Gunter Demnig nimmt Empfehlungen entgegen.

Viele der Stolpersteine werden per Hand hergestellt. Die Namen werden Buchstabe für Buchstabe in das Messingblech eingeschlagen und die Kante wird abgerundet. Dann wird der Stein in Beton gegossen. Als der Künstler vor mehr als 30 Jahren allein das Kunst-Denkmal startete, hatte er viele Steine selbst verlegt in Deutschland oder Europa. Mittlerweile ist seine Ehefrau und ein 15-köpfiges Team dabei zur Unterstützung. Die meisten wurden 2024 hergestellt: 6000 Steine wurden in Messingblech eingeschlagen, umgekantet und anschließend mit Patenschaften in Beton gegossen. In Wiesbaden hatten 2023 die Schüler eine Aktion zum „Putzen der Stolpersteine“ initiiert und viele Platten wurden von den beteiligten Schülern gereinigt. Jedes Jahr werden weitere Platten verlegt. In diesem Jahr werden und wurden neue Stolpersteine verlegt, wie am 30. Juni in Frankfurt am Main, am 25. Juni 2025 in Gießen, Hessen oder Saulheim, Trier und Fürfeld im Juni in Rheinland-Pfalz. Das Projekt ist nicht beendet.