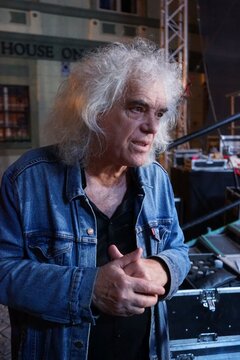

Das Samstagabend-Konzert auf dem interkulturellen Festival ProEtnica (27.-31.August) hat die Rockgruppe RIFF bestritten, die am Sonntagvormittag dann zum Kinder-Puppentheater einlud. Nanu – wie passt das denn zusammen? Frontsänger Florin Grigoraș resümiert für ADZ-Chefredakteurin Nina May am Sonntagmorgen die letzten 55 Jahre, von der Gründung der Band bis zur multidisziplinären Inszenierung von Rock, Theater und Ballett. Und vergleicht Publikum und Kulturszene im Kommunismus mit heute.

Sie waren schon einmal bei ProEtnica?

Ja, ganz am Anfang, 2002 und 2003 haben wir die Abendkonzerte bestritten und auch den technischen Part, Logistik und Organisation. Letztes Jahr haben unsere Manager wieder ein Angebot an ProEtnica geschickt, wir haben ein Konzept „Riff Akustik“ und dachten, das wäre toll hier in der Burg, und anschließend ein Kindertheater. Aber letztes Jahr war schon vergeben und so sind wir dieses Jahr mit dabei.

Also gefällt Ihnen die Idee von ProEtnica?

Ja – und wir beobachten, dass die Tanzgruppen und Solisten seit damals viel besser geworden sind! Folklore hat wieder einen Entwicklungsschub bekommen, nachdem vieles verloren gegangen ist. Die Teilnehmer der Minderheitengruppen sind motiviert, wieder mehr in die Tiefe zu gehen mit der Pflege ihrer Traditionen und Trachten. Und die Ensembles bemühen sich, jedes Jahr etwas Neues zu bieten.

Sie haben Ihre Rockgruppe im tiefsten Kommunismus gegründet. Wie kann man sich das vorstellen?

Die Gruppe entstand 1970 und hieß „Zece ani sonic“. Wir haben damals nur in Siebenbürgen gespielt. Trotzdem waren wir sehr informiert über das, was in der Szene „draußen“ passierte, also im westlichen Ausland – wenn auch mit einer Verspätung von ungefähr zwei Jahren. Ich bin in Hermannstadt aufgewachsen und habe von meinen sächsischen Freunden „Bravo“-Zeitschriften undMusik-Kassetten bekommen. Am besten hat uns der englische Beat gefallen. 1966 hatten wir in der Schule ein Tonbandgerät im Biologie-Labor und der Sohn der Professorin war in meiner Klasse. Nach dem Unterrichtsschluss haben wir damit immer Hard Rock gehört. So hat alles begonnen.

Rock zeichnet sich durch rebellische Botschaften aus – war das damals möglich?

Ja – am Anfang sogar noch mehr als später! Denn da hatten wir noch keine Visibilität. Damals gab es noch keine Discos und wir haben auf Tanzabenden und Schulpartys gespielt, vor 30, 40 Leuten. Wir hatten aber schon eigene Kompositionen, die hat unser Schlagzeuger geschrieben, der rebellischste unter uns, der in der zehnten Klasse schon rauchte und Cognac trank. Wir anderen waren noch eher brav. Ich erinnere mich an einen Song, der hieß „pietrele rele“ (böse Steine), es ging darum, dass wir von bösen Steinen umgeben seien und nur einer sei gut und suchte die Freiheit. Das waren so Anspielungen an Hippie-Träume von Frieden und Freiheit. Später gab es ein Stück „nerostitele cuvinte“ (unausgesprochene Worte)...

Aber wirklich hart wurde es, nachdem Ceau{escu 1971 in Nordkorea gewesen war. Vor allem in den 80er Jahren wurde jedes Wort zensiert. In einem unserer Texte war die Rede von einem unglücklich verliebten Jungen hinter einem dunklen Fenster, auf das der Regen prasselt. Da hieß es, nein, das Wort „dunkel“ müsse raus, das ginge ja gar nicht. Oder: Wir hatten einen Song mit dem Titel „Aurora“, ein Mädchenname. Der durfte nicht so heißen, weil es ein Kriegschiff namens Aurora gegeben hatte... Wer von uns dachte denn an sowas? Das Lied wurde dann umbenannt in „Anamaria“.

Der Kommunismus war offiziell überall, aber wir haben irgendwie im Untergrund gelebt: Bücher aus dem Westen zirkulierten, wurden kopiert, oft sogar übersetzt, und weitergegeben.

Wie haben Sie als Musikgruppe die Wende erlebt?

Wir waren auf Tournee und haben am 20. Dezember in Petro{ani ein Konzert gegeben, als auf einmal die Armeesoldaten bewaffnet die Bühne erklommen und sich links und rechts von uns aufstellten. Am 22. Dezember hätten wir im Sportsaal in Temeswar auftreten sollen, dazu kam es aber nicht mehr. Der Kommunismus war an einem Tag gefallen – das hätten wir nie geglaubt! Wir dachten, vielleicht kommt nach dem Tod von Ceau{escu ein Diktator, der das Land ein bisschen mehr öffnet. Aber so sind wir abends in einer Diktatur eingeschlafen und morgens in einer kapitalistischen Republik aufgewacht...

Was bedeutete das für die Band?

Wir dachten zuerst, jetzt wird alles viel besser. Die Leute dachten alle, ab jetzt fließen Milch und Honig. Statt dessen begann das Geld stark an Wert zu verlieren. Das wirtschaftliche Chaos begann. Viele reisten nach Polen oder in die Türkei, überall eröffneten Kiosks, die allerlei Kram von dort verkauften, ich erinnere mich an die „bonboni“, so ganz kleine Bonbons... In dieser Lage hatten wir als Band keinen Platz mehr für den Verkauf von Eintrittskarten.

Wie ist im Vergleich zu früher die Lage? Wo treten Sie heute auf?

Wir treten heute am liebsten in Konzertsälen auf. Wir organisieren unsere Auftritte selbst, verkaufen Tickets, schlagen Konzerte vor. Jetzt produzieren wir gerade eine neue Disk, damit wir eine Tournee mit neuen Stücken planen können.

Aber so wie früher geht das nicht mehr mit Tourneen. Früher waren wir oft 80 bis 90 Tage unterwegs, z.B. an der Schwarzmeerküste. Für die musikalische Aktivität war es früher besser: Wir hatten volle Säle – aber wir konnten selbst keine Tickets verkaufen. Bezahlt wurde man als Musiker nach einer Bescheinigung mit Kategorien 1 bis 4, alle fünf Jahre musste man dafür ein Examen in Bukarest ablegen, mit Notenlesen usw. Wer in der Kategorie 1 landete, erhielt monatlich ein Gehalt von 3200 Lei, in etwa wie ein Fabriksdirektor, also nicht schlecht. Aber wenn wir mit dem damaligen Erfolg selber hätten Gewinn machen können, wären wir reich geworden!

Vor der Wende gab es außerdem keine Gratis-Festivals. Heute hingegen sind es zu viele. Die Leute gewöhnen sich daran und denken, warum soll ich 80 Lei für eine Konzertkarte zahlen, wenn ich auf der Pia]a etwas sehen kann – egal was – und gehen dann nicht mehr ins Konzert.

Wie wirkt sich das auf das Publikum aus?

Die Folge ist, dass sich das Kulturbewusstsein des Publikums ändert. Ihre kulturelle Bildung hat abgenommen. Die Leute lesen nicht mehr. Man sucht nicht mehr gezielt, was einem gefällt, sondern geht auf die Pia]a, schaut, was dort gespielt wird und geht wieder heim. Man kennt die Bands und die Musiker nicht mehr. Früher hat man z.B. den Gitarristen gekannt und für sein Werk geschätzt.

Deshalb habe ich mich gestern gefreut, bei unserem Auftritt bei ProEtnica, als ganz viele junge Leute stehen blieben und bis zum Schluss blieben – man sah Gesichter voller Freude!

Es gibt auch noch gutes Publikum, oft sogar in kleinen Städten. Wir waren vor Kurzem in Cugir, eine früher monoindustrielle Stadt, doch nach 1990 ist alles zusammengebrochen. Jetzt hat man diese damals sehr wichtige Industrie revitalisiert. Wir hatten im Saal 250 Leute – Intellektuelle, solche, die auch lesen –, das ist sehr viel!

Aber es ist generell schwer, die Leute aus dem Haus zu locken: Da will die Frau vielleicht ihre Serie gucken und der Mann ein Fußballspiel und dann verzichtet man darauf, ins Konzert zu gehen.

Gibt es auch treue Fans?

Die gibt es, aber es sind leider wenige, wir sind eine alte Gruppe. Im Westen – in Ungarn oder Österreich – gibt es Radioposten, die spielen auch ältere Sachen, da hört man auch mal einen Drafi Deutscher, dort ist eine gesunde Industrie.

Aber bei uns muss alles jung sein, für ein junges Publikum, bis 25 Jahre. Und die Redakteure sind nicht gebildet, sie haben keine Tradition. Da passiert es, dass man morgens „buff-buff“ aus dem Radio hört, aber Disco-Zeit ist abends!

Früher gab es eine andere Kulturerziehung. Da bekam ein Kind auf dem Dorf in der neunten Klasse eine Karte für die Fünf-Uhr-Vorstellung im Theatersaal, und man ging hin, weil da auch Mädchen kamen, mal gab es Theater, mal Klassik, mal Rock... Da blieb man treuer Zuschauer bis man geheiratet hat. So etwas gibt es heute nicht mehr. Es gibt keine kulturelle Massenbewegung mehr, so wie früher. Aber Musik – auch Rock oder Jazz – muss man verstehen, da muss man mit etwas Einfachem beginnen und später entwickelt man seinen eigenen Geschmack und beginnt, gezielt zu suchen. Das verstehe ich unter Bildung! Jedes Haus braucht sein Fundament. Heute wissen die Leute nichts mehr – das reflektiert sich auch im künstlerischen Akt.

Sie verbinden heute Rock mit Puppentheater und Ballett, wie kam das?

1983 haben wir im Theatersaal in Hermannstadt gespielt, wir waren auf Tournee, und ein junger Regisseur hat mich zu sich gerufen, er wollte, dass ich für ihn Theatermusik komponiere. Und zwar für eine Art Hippie-Stück, mit einem Text wie man mit Veilchen eine Atombombe baut. Danach haben sie mich zum Puppentheater in Hermannstadt gerufen und ich habe für sie ein progressives, psychedelisches Stück komponiert. Seitdem bin ich dort. Es ist das einzige Puppentheater mit deutscher Abteilung, das Gong-Theater, damals hieß es „teatru licurici“ (Glühwürmchen-Theater).

Ich komponiere immer erst nachdem ich die Bühne mit den Schauspielern und die Kostüme gesehen habe. Ich muss den Charakter kennen, die Stimme hören. Erst dann kann ich zu schreiben beginnen.

Die Kooperation mit dem Ballett hat sich ergeben, als mir ein befreundeter Ballett-Direktor sagte, ich will mal was anderes als Klassik. Da habe ich mich auf dem TV-Kanal Mezzo informiert, wie man Ballett und Rock kombinieren könnte. In dem Stück, das ich geschrieben hatte, gab es z.B. einen Moment, wo der Hauptcharakter von seiner Liebe verlassen wurde, eine Szene ohne Worte, auf der Bühne nur graue Ballerinas und das Stück „Nu-mi pas² de tine“, im Hintergrund lief ein großformatiges Video. Das Publikum hat toll reagiert!

Wie geht es weiter?

Zwischen dem 1. und dem 15. September erscheint unsere neue Maxi-Single mit vier Stücken. Es sind interessante Texte mit sozialkritischem Inhalt, eines handelt vom Stress, es hat eine sehr starke musikalische Dynamik, oder eins von der Erfahrung, dass die vergangenen Jahre wie ein einziger Moment sind.

Welches Lebensmotto leitet Sie?

Ich bin Optimist und sage, alles ist möglich, wenn du willst. Wenn du willst, kannst du dir dein Leben schöner machen!