In vielen europäischen Urlaubsdestinationen spüren Einheimische die Auswirkungen des Massentourismus nicht nur an Wochenenden oder in der Hochsaison – sondern täglich, zunehmend drastischer. Was sich für Besucher wie ein touristisches Idyll anfühlt, bedeutet für die Bevölkerung vor Ort oft Dauerstress: Verkehrschaos, überfüllte Supermärkte, steigende Mieten und ein Verlust der eigenen Lebensqualität. Besonders in den populären Touristenmagneten Europas wächst die Wut – sie entlädt sich in zunehmend kreativen, aber auch konfrontativen Protestaktionen.

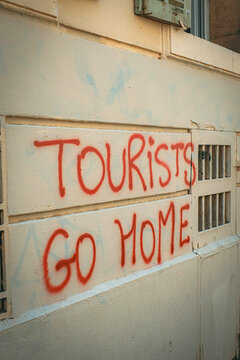

Auf der Baleareninsel Mallorca setzten Aktivisten auf psychologische Abschreckung: Mit gefälschten Warnhinweisen vor angeblichen Quallenplagen oder angeblich gesperrten Stränden wollten sie Touristenströme umlenken oder ganz fernhalten. In Barcelona bespritzten Demonstranten unlängst Touristen mit Wasserpistolen, verteilten „Tourists go home“-Sticker und setzten Rauchbomben ein. Zudem strebt die katalonische Metropole nach 2028 ein Airbnb-Verbot an. Auch Florenz plant ähnliche Schritte. Málaga verbietet seit Anfang dieses Jahres die Registrierung neuer Ferienwohnungen.

In all diesen Fällen artikuliert sich eine tiefsitzende Frustration: Der öffentliche Raum wird nicht länger als gemeinschaftlich empfunden, sondern als Bühne für einseitige wirtschaftliche Ausbeutung. Die einheimische Bevölkerung fühlt sich in die Rolle von Statisten gedrängt – in einer Inszenierung, die sie selbst nicht geschrieben hat.

Schleichender Verlust der Heimat

Die wachsende Tourismusindustrie bringt Milliarden in die Kassen – aber auch eine stille Verdrängung mit sich. Viele Bewohner klagen nicht mehr nur über überfüllte Straßen oder die Lautstärke, sondern über einen tiefgreifenden Verlust: der Identität, des sozialen Gefüges und des Zugangs zum eigenen Wohnraum. In Barcelona fasst ein Graffito das Gefühl vieler Einheimischer bitter zusammen: „One more tourist, one less neighbor“ („Ein Tourist mehr, ein Nachbar weniger.“).

In zahlreichen Städten Europas wird dieses Gefühl zunehmend in konkrete Forderungen übersetzt. Aktivisten und Bürgerinitiativen fordern Obergrenzen für Besucherzahlen, strengere Auflagen für Kreuzfahrtschiffe und vor allem eine Regulierung der Kurzzeitvermietung über Plattformen wie Airbnb. In Venedig hat die Stadtverwaltung bereits Tagesgebühren für Touristen eingeführt. In Amsterdam läuft seit Jahren eine restriktive Kampagne, um insbesondere den Party- und Sauftourismus zu bremsen. Florenz, Barcelona und Málaga setzen auf massive Eingriffe in den Wohnungsmarkt, um der Entmietung ganzer Stadtviertel entgegenzuwirken.

Auffällig ist: Die Proteste zielen selten auf individuelle Reisende ab – sondern auf Strukturen, die den Massentourismus systematisch fördern. Es geht um den Wunsch nach Mitsprache und Kontrolle – über Städte, in denen längst andere das Drehbuch schreiben: Hotelketten, Investoren, Plattformen, Tourismusverbände.

Der Widerstand formiert sich

Was früher Einzelinitiativen waren, ist heute gut vernetzt: In sozialen Medien, in Bürgerversammlungen, durch Petitionen, Volksbegehren und öffentlichkeitswirksame Aktionen. Der neue Aktivismus gegen Massentourismus ist nicht nur laut, sondern zunehmend organisiert – und er schöpft Kraft aus konkreten Erfolgen.

Ein prägnantes Beispiel liefert der Ort Binibeca Vell auf Menorca. Dort beschlossen die Bewohner nach einem öffentlichen Referendum, ihre Gassen zwischen 10 und 22 Uhr für Touristen zu sperren – nicht aus Feindseligkeit, sondern als Schutzmaßnahme für den Alltag. In Hallstatt, dem österreichischen Instagram-Hotspot, wurden Selfie-Zonen zeitweise mit Sichtblenden versehen, um ein Zeichen gegen den Social-Media-Tourismus zu setzen. In Amsterdam läuft unter dem Slogan „Stay Away“ eine breit angelegte Kampagne gegen ausufernden Partytourismus – mit klarer Botschaft: „Kommt nicht, wenn ihr euch nicht benehmen könnt.“

Diese lokalen Initiativen eint eine zentrale Idee: Tourismus ja – aber nicht um jeden Preis. Die Rückeroberung des öffentlichen Raums wird zum Akt der Selbstbehauptung. Was dabei auffällt: Der Protest ist häufig basisdemokratisch legitimiert, lokal verwurzelt und erstaunlich kreativ.

Zwischen Wirtschaftskraft und Lebensqualität

Die Ambivalenz bleibt: Der Tourismus schafft Arbeitsplätze, belebt Innenstädte, füllt die Kassen der Kommunen. Allein Spanien zählte 2024 rund 94 Millionen internationale Besucher – ein historischer Höchstwert. In Regionen wie den Balearen oder den Kanaren macht der Tourismus bis zu 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Frankreich, Italien, Portugal – sie alle profitieren von der Reiselust der Massen.

Doch diese wirtschaftliche Abhängigkeit erweist sich zunehmend als zweischneidiges Schwert. Denn der Preis ist hoch: Verkehrsüberlastung, Umweltverschmutzung, steigende Mietpreise, Verdrängung von Einheimischen aus ihren Quartieren, Verlust kultureller Authentizität. Wo einst Bäckereien, Handwerksbetriebe und Treffpunkte des sozialen Lebens standen, dominieren heute Souvenirläden, Eisdielen und Unterkünfte für Wochenendgäste.

Die Kommunen reagieren inzwischen – aber oft zögerlich oder punktuell. Einige setzen auf Touristenzahlenbegrenzungen, andere auf Umweltsteuern, höhere Kurtaxen oder Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Doch vielerorts entsteht der Eindruck: Der Wandel kommt zu spät oder bleibt halbherzig. Die Folge: Der Frust wächst – und mit ihm der Druck auf die Politik.

Der Aktivismus – legitimer Protest oder Übergriff?

Die neue Protestbewegung gegen den Massentourismus bewegt sich auf einem schmalen Grat: zwischen zivilem Widerstand und Abschreckung, zwischen Engagement und Eskalation. Die Frage, wie weit Aktivismus gehen darf, ist längst Teil einer europaweiten Debatte.

Ist es legitim, Touristen mit Wasserpistolen zu bespritzen – als Ausdruck des Protests? Ist es moralisch vertretbar, mit gefälschten Hinweisschildern Strandbesuche zu verhindern? Oder ist das gezielte Täuschung? Ist es gerecht, den Zugang zu öffentlichen Plätzen durch physische Barrieren zu verwehren?

Während viele dieser Aktionen aus Sicht der Aktivisten notwendig erscheinen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, warnen Kritiker vor einer wachsenden Feindseligkeit, die nicht differenziert – und damit auch all jene trifft, die respektvoll reisen und lokale Strukturen bewusst unterstützen wollen. Die Tourismusindustrie wiederum warnt vor Reputationsschäden, Umsatzeinbußen und einem Klima der Unsicherheit.

Gleichzeitig offenbart sich hier ein strukturelles Versäumnis: Der Staat, die Kommunen, die Tourismusakteure – sie haben zu lange auf Wachstum gesetzt und zu wenig auf Regulierung. Der Aktivismus ist in diesem Sinne auch ein Ausdruck der Notwehr: Weil andere nicht handeln, greifen nun Bürger selbst ein. Ob sich daraus ein neues Gleichgewicht zwischen Tourismus und Lebensqualität entwickeln kann, bleibt offen.

Schwieriger Balanceakt

So tiefgreifend die Kritik am Massentourismus auch ist – er bleibt für viele Regionen Europas ein wirtschaftlicher Eckpfeiler. Millionen Arbeitsplätze, ganze Branchen, regionale Infrastrukturen und kommunale Haushalte hängen vom Reiseaufkommen ab. Ohne den Besucherstrom stünden viele Städte und Inseln vor ökonomischen Herausforderungen, gerade nach den pandemiebedingten Einbrüchen der letzten Jahre. Die Frage ist also nicht, ob Europa Tourismus braucht, sondern wie er gestaltet werden kann – nachhaltig, gerecht und lebenswert für alle Beteiligten.

Die Antwort auf den Massentourismus sollte nicht nur in Verboten oder Mauern gegeben werden. Sie liegt in einem offenen, klugen Dialog zwischen allen Beteiligten: Politik, Wirtschaft, Bevölkerung – und auch den Reisenden selbst. Es braucht klare Regeln, transparente Ziele und eine Tourismusethik, die Menschen und Orte nicht ausbeutet, sondern verbindet.

Denn Tourismus muss nicht das Ende von Heimat sein. Im besten Fall kann er Brücken schlagen – zwischen Kulturen, Generationen, Lebenswelten. Damit das gelingt, braucht es jedoch neue Modelle, die jenseits des kurzfristigen Profits denken. Modelle, in denen Besucher willkommen sind – aber nicht auf Kosten derer, die den Ort ihr Zuhause nennen.

Einige Städte und Regionen haben bereits begonnen, den Tourismus intelligenter und nachhaltiger zu steuern. Venedig hat mit seiner Tagesgebühr für Kreuzfahrtgäste einen ersten Schritt gewagt. Auch Städte wie Amsterdam, Dubrovnik oder Barcelona experimentieren mit Besucherlenkung, etwa durch limitierte Eintrittskontingente in Altstädte oder zeitlich begrenzte Zugänge.

Statt Tourismus zu verbieten, setzen viele Orte auf gezielte Abgaben, um die Belastung durch Besucher wenigstens finanziell zu kompensieren. Paris hat beispielsweise die Touristensteuer zur Fußball-Europameisterschaft 2024 drastisch erhöht.

Nicht jeder Besuch muss sich auf Altstädte, Strände und Partys konzentrieren. Viele Regionen versuchen, den Tourismus neuerdings auch räumlich und thematisch zu entzerren: mit Öko-Tourismus im Hinterland, Förderung kultureller Bildung, Agrotourismus oder Fahrradrouten abseits der Hauptachsen. Ein Schlüssel zum Ausgleich liegt letztlich auch in der Partizipation der Einheimischen. Immer mehr Gemeinden holen Bürgerinnen und Bürger in den Entscheidungsprozess – ob durch Bürgerräte, lokale Abstimmungen, oder transparente Steuerverwendung.