Wenn ein erwachsener Mensch ein Formular nicht versteht, einen einfachen Prozentwert nicht berechnen kann oder an einer kurzen Mitteilung scheitert, spricht die Forschung bereits von funktionalem Analphabetismus. Dass dieses Phänomen in Rumänien weit verbreitet ist, zeigt ein offizieller Bericht des Bildungsministeriums, der in Zusammenarbeit mit dem Institut für Bewertung und Strategie (IRES) sowie CC SAS im Jahr 2023 gestartet und in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse sind alarmierend: Fast 40 Prozent der Erwachsenen verfügen nicht über die grundlegenden Fähigkeiten im Lesen und Rechnen, die für den Alltag und die Arbeitswelt unverzichtbar sind.

Der sogenannte EduCAd-Bericht ist die erste nationale Erhebung zu den Kompetenzen Erwachsener in Rumänien. Über 4000 Personen ab 15 Jahren wurden zwischen 2023 und 2024 getestet; die Auswahl erfolgte repräsentativ für die Bevölkerung. Grundlage war der internationale E-PASS-Test der UNESCO, der auch in vielen OECD-Staaten zum Einsatz kommt.

Getestet wurden zwei Basiskompetenzen: „Literalität“ – das Verstehen und Anwenden von Informationen aus Texten – sowie die sogenannte „Numeralität“, die Fähigkeit, einfache Rechenaufgaben zu lösen oder Zahlenangaben zu deuten. Darüber hinaus wurden die digitalen Kompetenzen der Befragten erfasst, einschließlich Selbsteinschätzungen zu technischen, kommunikativen und informationsbezogenen Fähigkeiten.

Dramatische Ergebnisse

Die Ergebnisse offenbaren eine stille, aber tiefgreifende Krise. Rund 20 Prozent der Erwachsenen verfehlten das niedrigste Kompetenzniveau. Sie können keine einfache Information in einem kurzen Text finden oder einfaches Vokabular nicht sicher erkennen. Weitere 17 Prozent bewegen sich in einer Risikozone und haben Mühe, etwas komplexere Texte zu verstehen. Nur 62,9 Prozent erreichen ein für den Alltag angemessenes Niveau.

Bei den Tests zur Numeralität waren die Zahlen noch drastischer. 27,5 Prozent der Befragten konnten die Grundrechenarten nicht sicher anwenden. Weitere 10,9 Prozent sind nur eingeschränkt fähig, mit Zahlen umzugehen. Damit liegt der Anteil kompetenter Erwachsener bei lediglich 61,6 Prozent. Als kompetent gilt ein Niveau, das als ausreichend für den Alltag betrachtet wird.

Generationen im Vergleich

Besonders deutlich zeigen sich die Unterschiede zwischen den Generationen. Unter den 50- bis 64-Jährigen – also der Generation, die ihre Schulzeit vor der Revolution von 1989 absolviert hat – gelten über ein Drittel als funktionale Analphabeten im Lesen; fast 40 Prozent haben gravierende Probleme beim Rechnen. In der Gruppe der über 65-Jährigen steigt der Anteil noch weiter: 31 Prozent erreichen beim Lesen nicht einmal das Mindestniveau, beim Rechnen sind es 43 Prozent.

Die Jüngeren schneiden deutlich besser ab: Unter den 15- bis 34-Jährigen erreichen mehr als zwei Drittel das angestrebte Kompetenzniveau. Doch selbst hier liegt fast ein Drittel im Risikobereich oder darunter – ein alarmierendes Warnsignal für die Zukunft.

Bildung macht den Unterschied

Die Daten belegen, dass das Bildungsniveau der stärkste Einflussfaktor ist. Unter denjenigen, die höchstens die achtjährige Grundschule abgeschlossen haben, liegen 43 Prozent beim Lesen und 53 Prozent beim Rechnen unterhalb des Mindestniveaus. Bei Hochschulabsolventen sind es nur sieben beziehungsweise zwölf Prozent.

Ein weiterer Befund: Erwachsene, die in den letzten zwölf Monaten an Kursen oder Workshops teilgenommen haben, erzielten deutlich bessere Ergebnisse. Bildung wirkt also auch im späteren Lebensalter und ist ein entscheidender Schlüssel zur Verringerung der Kompetenzlücken.

Stadt und Land: Kluft bleibt bestehen

Die Untersuchung zeigt auch die bekannten Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen. Auf dem Land weisen 24 Prozent der Befragten unzureichende Lesekompetenzen auf, in den Städten sind es 16 Prozent. Beim Rechnen beträgt das Missverhältnis 31 zu 25 Prozent. Die Kluft ist also real, aber weniger gravierend, als viele Experten erwartet hatten.

Digitale Kompetenzen: Selbst-vertrauen mit Lücken

Parallel zu Lesen und Rechnen wurden auch die digitalen Fähigkeiten untersucht. Die Mehrheit der Erwachsenen schätzt ihre Kenntnisse in Bereichen wie Kommunikation, Navigation im Netz oder technischer Bedienung relativ hoch ein. Schwächen zeigen sich jedoch in den Bereichen Programmierung und kritische Bewertung von Online-Informationen. Weniger als 40 Prozent wissen, wie sie die Glaubwürdigkeit einer Webseite prüfen können, nur 16 Prozent haben Erfahrung mit Programmierkenntnissen.

Besonders auffällig: Personen, die bereits beim Lesen und Rechnen schlecht abschnitten, bewerten auch ihre digitalen Fähigkeiten deutlich geringer. Damit droht eine doppelte Benachteiligung – in einer Arbeitswelt, die zunehmend digitale Basiskompetenzen voraussetzt.

Arbeitsmarkt und Selbstwahrnehmung

Ein weiterer Aspekt des Berichts betrifft die Beschäftigungsfähigkeit. Rund die Hälfte der Erwerbstätigen glaubt, im Falle eines Jobverlustes relativ schnell eine neue Stelle zu finden. Doch auch hier zeigt sich ein Zusammenhang: Wer über schwache Kompetenzen verfügt, traut sich deutlich weniger zu.

Die Forscher fanden zudem heraus, dass eine hohe Selbsteinschätzung der digitalen Fähigkeiten mit größerem Vertrauen in die eigene Arbeitsmarktfähigkeit einhergeht – und umgekehrt.

Europa im Blick

Die Veröffentlichung des Berichts fällt in eine Phase, in der Rumänien beschlossen hat, erstmals an der internationalen PIAAC-Studie der OECD teilzunehmen. Diese Erhebung vergleicht die funktionalen Kompetenzen Erwachsener in mehr als 30 Ländern und gilt als wichtiges Steuerungsinstrument für Bildungspolitik.

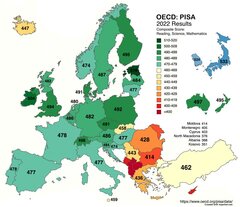

Laut PISA 2022 erreichten über 42 Prozent der 15-Jährigen in Rumänien nicht das Mindestniveau beim Lesen. Diese alarmierenden Zahlen verweisen auf strukturelle Schwächen des Bildungssystems. Ähnlich hohe Werte finden sich in Bulgarien, Griechenland und der Türkei – in letzterer liegt der Anteil funktionaler Analphabeten unter Erwachsenen sogar bei 47 Prozent.

Demgegenüber zeigen Staaten wie Polen, Tschechien, die Niederlande oder die Slowakei bemerkenswert niedrige Quoten von nur rund 12 Prozent. Finnland bleibt ein Vorreiter: Mit nur 11 Prozent betroffenen Erwachsenen und hervorragenden PISA-Ergebnissen gilt es als europäisches Vorbild.

Die europaweiten Daten zeigen damit zweierlei: Zum einen gelingt es einigen Ländern, mit konsequenter Bildungspolitik funktionalen Analphabetismus weitgehend einzudämmen. Zum anderen bestehen in Teilen Süd- und Osteuropas große Defizite, die langfristig die Wettbewerbsfähigkeit, den sozialen Zusammenhalt und die demokratische Teilhabe gefährden könnten.

Der EduCAd-Bericht liefert somit die nationale Ausgangsbasis – und macht zugleich deutlich, wie groß die Anstrengungen sein müssen, um im europäischen Vergleich aufzuschließen.

(Bildungs)politische Konsequenzen gefordert

Ohne gezielte Programme zur Erwachsenenbildung droht Rumänien, den Anschluss an die europäischen Standards endgültig zu verlieren. Besonders wichtig seien niedrigschwellige Angebote für ältere Erwachsene sowie Programme zur digitalen Grundbildung. Das Bildungsministerium sowie die Bildungseinrichtungen sind nun in der Verantwortung, einen proaktiven Weg zu gehen.

Auch Unternehmen sind gefragt. Sie könnten durch Weiterbildungsinitiativen nicht nur ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit sichern, sondern auch einen Beitrag zur Verringerung der gesamtgesellschaftlichen Bildungslücke leisten.

Eine „stille“ Krise mit „lauten“ Konsequenzen

Der EduCAd-Bericht ist mehr als eine statistische Momentaufnahme – er ist ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Realität. Wenn fast 40 Prozent der Erwachsenen Schwierigkeiten haben, einfache Texte oder Zahlen zu verstehen, betrifft das nicht nur ihre individuelle Lebensqualität, sondern auch die wirtschaftliche und demokratische Entwicklung des Landes.

In einer Welt, in der Formulare, digitale Kommunikation und Rechenoperationen zum Alltag gehören, ist funktionaler Analphabetismus nicht nur ein persönliches Problem, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung.

Rumänien steht damit vor einer doppelten Aufgabe: Die Schulen müssen ihre Qualität steigern, und zugleich müssen Millionen Erwachsene die Chance bekommen, ihre Basiskompetenzen nachzuholen. Denn nur so lässt sich verhindern, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung den Anschluss an eine moderne, digitale Gesellschaft verliert.