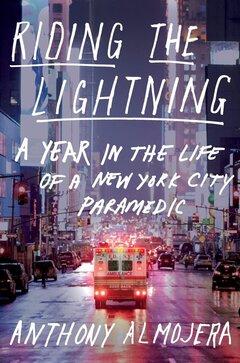

Covid-19 hat im Leben vieler Menschen tiefe Narben hinterlassen, doch niemand kann die tatsächliche humanitäre und existenzielle Krise besser beschreiben als ein Ersthelfer. In seinem Buch „Riding the Lightning: A Year in the Life of a New York City Paramedic“ („Auf dem Blitz reitend: Ein Jahr im Leben eines Rettungssanitäters in New York City“) verbindet der Rettungssanitäter und Gewerkschaftsvize Anthony Almojera, Leutnant bei der New Yorker Feuerwehr, die qualvollen langen Arbeitstage auf den Straßen der US-amerikanischen Metropole mit sensiblen und überaus persönlichen Einsichten in das Innenleben seiner Kollegen und das eigene, in einem ständigen Hin und Her zwischen Gegenwart und Vergangenheit, wobei er vor allem auf das tiefgründige Trauma der Rettungssanitäter generell eingeht, sich aber auch für bessere Bedingungen unter Ersthelfern einsetzt. Die Fragen stellt Șerban Căpățână.

Was war der Auslöser für dieses Buch?

Im Jahr 2006 war ich bereits seit zwei Jahren als Rettungssanitäter tätig und mir fiel auf, dass viele meiner Kollegen eine ähnliche Entwicklungsgeschichte hatten wie ich: geschiedene Eltern, Familienmitglied erschossen, andere drogenabhängig, Drogen-, Alkohol- und andere Arten von Missbrauch in der Familie. Wenn man so aufwächst, schaut man sich erst mal nicht um. Man denkt, dass es nur einem selbst so geht. Als Erwachsene hatten wir uns dann alle entschlossen, diese Traumen irgendwie in unserem Job zu verarbeiten. Die meisten Menschen, die zum Rettungsdienst kommen, haben keine große Familientradition in diesem Bereich, sie wollen anderen helfen und fühlen sich gut dabei. Denn wer in einem traumatischen Umfeld aufgewachsen ist, arbeitet später nur, um das Selbstwertgefühl zu stärken. Aber nach rund zwei Jahren beginnt dann der Burnout, man fühlt sich unterbewusst wieder wie im Kindesalter. Man hilft oftmals denselben Menschen, immer wieder und wieder, genau wie daheim, wo sich das Trauma niemals änderte. Und dann fängt man an, das alte Verhalten nachzuahmen, denn: Wer kann einem in diesem Umfeld den richtigen Weg zeigen?

Und der Freundeskreis? Spielt der dabei keine Rolle?

Dieser Job entfremdet einen automatisch von anderen, „normalen“ Menschen, genau wie damals, als man als Kind in einem Haushalt voller Traumata lebte. Wenn man gefragt wurde, wie es einem geht, hätte man niemals die Wahrheit gesagt, weil man das Gefühl hatte, dass die anderen es nicht verstehen würden. Deshalb beginnt man, immer mehr Zeit mit den Arbeitskollegen zu verbringen, die das Gleiche durchmachen, man verliebt sich in der Arbeit, man lebt in der Arbeit – und ist wieder von denselben Problemen umgeben. In den USA haben Rettungsdienstmitarbeiter die höchste Selbstmordrate unter den Ersthelfern. Und das liegt an all dem Mist, den wir in den Job mitbringen, und daran, dass wir nicht die richtige Unterstützung bekommen. Das ist eine schlechte Kombination. Wir haben die höchste Rate an Drogenmissbrauch. Rettungssanitäter liegen auch an zweiter Stelle bei Gewalt in der Ehe und an zweiter Stelle bei Scheidungen.

Wir liegen extrem hoch in all den vier großen Kategorien, die auf Dysfunktionalität hinweisen.

Was wollten Sie mit Ihrem Buch bezwecken?

Im Jahr 2015 war ich bereits Leutnant und kannte den Hintergrund meiner Kollegen sehr wohl. Ich beschloss damals, mich auch an die Neulinge in der Akademie zu wenden: Von einer Klasse mit 60 Rettungssanitäter-Studenten, antworteten nur zwei, dass sie nicht aus einer Familie mit Traumata und Missbrauch jeglicher Art stammen. Das war die Antwort, die ich suchte! Und so begann ich, das Buch zu schreiben – in erster Linie, um anderen zu zeigen, dass sie nicht allein sind.

Ich hatte bereits all diese Geschichten, die wir als Rettungssanitäter durchgemacht hatten, aber ich wusste nicht, wie ich sie zusammenfügen sollte. Gleichzeitig war ich be-reits als Gewerkschaftsvize unter-wegs, um die Behörden und die Bevölkerung für die Situation der Rettungssanitäter zu sensibilisieren. Ich hatte einige Artikel über Stress am Arbeitsplatz und über Burnout geschrieben. Und dann kam die Pandemie! Ich sah, wie meine Kollegen Selbstmord begingen, ich sah, wie Menschen krank wurden und Angst hatten. Ich sah, wie die Medien und Politiker nur über den Stress der Ärzte sprachen, aber keiner über die Ersthelfer.

Können Sie die Lage damals beschreiben?

Vor der Pandemie erhielten wir durchschnittlich 3000 Anrufe pro Tag. Während der Pandemie hatten wir täglich mindestens sechs- bis siebentausend Anrufe.

Die Behörden sprachen über die täglichen Toten in den Krankenhäusern, aber niemand sprach von den Hunderten Patienten, die wir als Rettungssanitäter täglich betreuen mussten.

Bei einer Podiumsdiskussion über Traumata lernte ich eine Verlegerin kennen, die mir die Kontakte zu den richtigen Leuten verschafft hat, um meine Geschichten aneinanderzureihen. Die Pandemie gab mir den Anstoß dazu: Mein Buch ist eine Autobiografie, in der ich zeige, womit Ersthelfer innerlich kämpfen und was sie durchmachen müssen.

Ich habe Ihr Buch gelesen, es hat keine lineare Handlung…

Das Buch beginnt kurz vor der Pandemie und geht dann direkt in sie über. Und ich mache diese Rückblenden, um Zusammenhänge aufzuzeigen. Das Buch ist also eine Geschichte von ganz zufälligen Personen, die sich oftmals überhaupt nicht kennen. Es zeigt aber, wie ähnlich sich diese sind und wie sie versuchen, ähnliche Situationen zu bewältigen. Denn alle haben ihr Leben auf diesem mentalen Spielkartenhaus aufgebaut, sie haben es verschönert, solange sie konnten, nur irgendwann greift die Welt ein und das Kartenhaus bricht zusammen. Es kommt zu Selbstmord, Alkoholismus, Trauma, alles eskaliert. Dafür gibt es leider keine sozialen Bewältigungsstrategien und wenige Rettungssanitäter erlauben sich eine Therapie. Und Spiritualität… ist in diesem Beruf tot, denn entweder ist man hyperreligiös, weil das die einzige Möglichkeit ist, mit dem umzugehen, was man sieht: „Oh, das ist Gottes Plan!“ Oder man verinnerlicht alles und sagt: „Es liegt nur an mir, warum konnte ich den Patienten nicht retten?“ Es gibt keinen Mittelweg und auch keine öffentliche Einrichtung, die uns hilft, diesen Mittelweg zu finden.

Hat diese Realität auch bei Ihnen eingesetzt?

Natürlich. Im Februar 2021 war das Buch fertig – aber meine Realität auch. Trotz aller Therapien saß ich in der Badewanne und dachte, dass ich genug gesehen hatte. Es war etwa zwei Uhr morgens. Ich war so hoffnungslos geworden mit der Gesellschaft, der Einsamkeit, die ich empfand, und allem, was vor sich ging, und dass niemand den Willen hatte, etwas daran zu ändern: Ich war entschlossen, meinem Leben ein Ende zu setzen. Und während ich das Messer in der Hand hielt, um meine Pulsadern aufzuschneiden, tauchten plötzlich einige Namen in meinem Kopf auf: Mike, Peter, Angie, Wess, Joanna – meine Freunde, meine Familie. Ich konnte das nicht tun, ohne ihnen zumindest die Chance zu geben, mich zuerst anzuhören. Ich hatte ihnen gegenüber diese Verzweiflung nie zum Ausdruck gebracht. Und ich fühlte, ich schulde ihnen das.

Normalerweise geben Menschen, die sich das Leben nehmen, keinerlei Warnsignale, und ihre Freunde sagen am nächsten Tag: Ich habe ihn gerade noch gesehen, er schien in Ordnung zu sein.

Ist das nicht eine soziale Entfremdung? Warum sprechen die Menschen nicht darüber, was sie bedrückt?

Nun... ohne für alle sprechen zu wollen: Oft antworten Menschen in ihrem Kopf, stellvertretend für andere. Und geben sich nicht die Chance, das zu hören, was sie hören sollten: Hey, ich sehe dich, ich liebe dich! Liebe und Mitgefühl sind alles, was wir brauchen, alles andere ist nicht real.

Oft wollen sie eigentlich in diesem Sumpf der Verzweiflung sitzen bleiben, weil diese Traurigkeit und Wut das Einzige sind, was sie sich lebendig fühlen lässt, die einzige Möglichkeit, die sie kennen, um überhaupt etwas zu fühlen.

Ich war einfach erschöpft und enttäuscht und sah niemanden, der mir beistehen konnte.

Wie reagieren Ihre Leser, nachdem sie Ihr Buch gelesen haben?

Am häufigsten höre ich von den Leuten: Ich dachte, ich wäre der Einzige, der so empfunden hat. Die Leute wollen nicht über die Dunkelheit sprechen, sie geben lieber vor, glücklich zu sein, zum Beispiel in den sozialen Medien. Aber die Dunkelheit ist da.

Einmal schrieb mir ein Lkw-Fahrer aus Oklahoma, der meine Hörbücher gehört hatte, dass er etwas sehr Ähnliches durchgemacht hatte und ich der einzige Mensch sei, der darüber spreche. Er war zu Tränen gerührt, er sagte, dass er sich jetzt nicht mehr allein fühle. Solche Erfahrungsberichte bedeuten mir sehr viel, denn wir sind nicht so allein, wie wir denken.

Ist es Ihnen gelungen, das Bewusstsein der Menschen für die Situation der Rettungssanitäter zu wecken?

Ja. Das Problem dabei ist bloß, dass es sehr schwer ist, gegen einen 24-Stunden-Nachrichtenzyklus anzukämpfen. Ich verbreite meine Botschaft, halte Vorträge, nehme an Podiumsdiskussionen teil, bekomme so tolle Reaktionen, und am nächsten Tag bombardiert Putin die Ukraine oder es gibt ein Erdbeben irgendwo auf der Welt – und das war’s dann. Und dann muss ich alles noch einmal durchziehen...