Der Rudăria-Wassermühlenkomplex in Eftimie Murgu im Almaj-Tal ist der „besterhaltene seiner Art in ganz Rumänien“, betont Radu Trifan in seinem in diesem Jahr in Temeswar erschienenen Buch „Morile de la Rudăria“. 22 restaurierte, sogenannte horizontale Wassermühlen, weil das Rotorblatt liegend vom Wasserstrahl getroffen wird, umfasst der Kilometer lange, leicht zu bewandernde Weg entlang des Flusses Rudărica, der durch eine spektakuläre Schlucht bricht, bevor er sich in die Nera ergießt… Doch nicht nur die sichtbaren Holzkonstruktionen machen das Besondere aus, sondern die Art, wie sie gemeinschaftlich betrieben wurden und die Vielfalt ihrer Verwendungen: zum Mahlen von Weizen oder Mais wie heute, aber auch zum Goldwaschen, für die Erzeugung von Elektrizität, zum Betrieb von Kleinsägewerken, Naturwaschmaschinen, Schnapsbrennkessel, Bewässerungsanlagen oder zur Bearbeitung von Hanf und Wolle…

Die heute noch funktionierenden 22 Mühlen sind Teil eines einst viel größeren Kulturerbes von 52 Mühlen (1874), wobei jede von einer Mühlengemeinschaft, bestehend aus sieben bis 28 Familien nach vererbbaren Mahlrechten und einer strikten Zeiteinteilung („rând“) betrieben wurden. Das Mahlrecht legte fest, wieviele Stunden jeder Teilhaber die Mühle für eigene Zwecke nutzen durfte. Gemahlen wurde Tag und Nacht nach einem an der Tür befestigten Plan. Viele Holzmühlen sind bis heute in Betrieb und auch der Bau neuer Mühlen hat niemals aufgehört. Nur das hölzerne Mühlrad – übrigens der Vorläufer der Pelton-Turbine – musste inzwischen metallenen Rotoren weichen.

Durch’s wilde Almaj-Tal

Der Ausflug zum Wassermühlenreservat Rudăria, organisiert von der Vereinigung der rumänischen Tourismus-Journalisten und Schriftsteller (AJTR), führt uns von Herkulesbad/Băile Herculane mitten durch das wildromantische Almaj-Tal. Eine grüne Hügellanschaft, rechts gesäumt vom Semenik, links vom Almaj-Gebirge. Die Landschaft strotzt vor Heilkräutern, deren Namen in Dörfern oder lokalen Traditionsprodukten verewigt sind, etwa in Bozovici (von „boz“, Attich oder Zwergholunder), wo wir ein kleines Heimatmuseum mit lokalen Trachten und Objekten aus dem bäuerlichen Leben besuchen. Oder im „brânza de găinușa“, einem besonders würzigen lokalen Schafskäse, für den die Tiere extra mit dem Wiesenrauten-Muschelblümchen (găinușa) gefüttert werden. Den Wegrand säumen Königskerzen, gut gegen Lungenleiden – akribisch dokumentiert werden die lokalen Heilpflanzen im Nera-Kloster, erzählt unser lokaler Führer, Nicu Șușara. In den Wäldern des Semenik findet man Austernpilze, fährt er fort. Aus Akazienblüten werden Marmelade und Sirup gekocht und eine besondere Spezialität sind in Pfannkuchenteig getauchte, herausgebackene Holunderblüten (die man allerdings auch in Österreich kennt), an die er sich auch aus der Kindheit erinnert.

Touristisch hat das Almaj-Tal einiges zu bieten: Schon Kaiserin Sissi soll hier gewandert sein, aber auch Königin Maria, beiden wird nachgesagt, dass sie um keinen Preis mehr wegwollten. Heute führt der Weitwanderweg Via Transilvanica auf 235 Kilometern (Abschnitt „Terra Banatica“) durch das Almaj-Tal (valeaalmajului.ro). An der Via Transilvanica liegt auch das Dorf Prigor mit einer Käsefabrik, die den gleichnamigen, angeblich besten „cașcaval“ der Region produziert.

Ein bisschen Etymologie

Das erste Mühlrad in Aktion sehen wir in der Firiz-Mühle, früher ein Kleinsägewerk. Die Mühle trieb eine Säge zum Schneiden von Brettern aus ganzen Baumstämmen an. Heute werden dort gelber und weißer Mais gemahlen und auch an Touristen verkauft. Durch die mittels hölzerner Bremse ausgeklügelt gesteuerte Vibration des granitenen Mahlsteins fallen die Maiskörner fast einzeln aus einem Kasten auf diesen herunter, wobei das fertige Maismehl über die Ränder in einen Auffangbehälter quillt. Beeindruckend, dies einmal live zu sehen! Während es oben ächzt und rattert, steigt der Fotograf unter die Mühle und bestaunt die hölzerne Zuleitung, die Wasser aus dem Fluss abzweigt und in einem gebündelten Strahl direkt auf das antreibende Mühlrad leitet.

Rudărica heißt der Fluss, von „rudă“ – Erz auf serbokroatisch – und „reka“, Fluss – also Erzfluss, und zwar deshalb, weil hier feine Goldkörnchen angeschwemmt werden, die man früher mithilfe der Mühlen aus dem Wasser wusch. Feiner als Sand sammelten sie sich in den Einkerbungen eines eigens hierfür konstruierten Holzbretts. Mehrere Jahrhunderte wurde in der Gegend neben der Ausbeutung von Eisenerz auch das Goldwaschen betrieben, bis es von den Behörden 1809 offiziell als unrentabel eingestuft wurde, schreibt Trifan im eingangs genannten Buch. Und dass Kaiserin Maria Theresia die Zigeuner in den umliegenden Gemeinden dazu verpflichtete: Jeden 26. Oktober, am Tag des Hl. Demetrios, musste eine bestimmte Menge pro Mann abgegeben werden, als Gegenleistung wurde dieser vom Militärdienst befreit.

Ob so der Begriff „rudări“, allgemein gebräuchlich für die löffelschnitzenden Roma, entstand? Oder war es umgekehrt – gaben ihre Löffel der Rudărie ihren Namen? Ganz verwegen ist der Gedanke nicht, denn die ursprünglichen Mühlräder sind nichts anderes als im Kreis angeordnete, geschnitze Holzlöffel. (Übrigens: In Oltenien heißt der Ortsteil, in dem Goldsucher- und Löffelschnitzer-Zigeuner wohnen, also „rudări“, laut Wikipedia „rudărie“!)

Noch ein Gedanke drängt sich auf: könnte „rudă“ nicht auch von „Ruder“, also dem Ruderblatt der Mühlräder kommen? Immerhin gab es auch deutsche Bewohner im Rudărie-Tal.

Einzigartige Organisation der Mahlrechte

Laut Trifan seien einige der Vorfahren der Bewohner zwischen 1695 und 1739 aus Mazedonien eingewandert: Aromunen. Das Dorf Eftimie Murgu aber, das früher Rudăria hieß, datiert auf 1241 und man nimmt an, dass es damals auch schon Mühlen gab.

Die spezielle Organisationsform, einzigartig in der Region und Grund dafür, dass sich dort der Beruf des Müllers nicht etablieren konnte, stammt aus der Zeit zwischen 1773 und 1778, als dort eine Militärgrenze eingerichtet und die gesamte Dorfbevölkerung militarisiert wurde. Aus den Bauern in Rudăria wurden Bauernsoldaten: Jeder musste jederzeit bereit sein, für die Verteidigung der Tag und Nacht bewachten Grenze zu kämpfen. So wurden die Familien gezwungen, sich zu Mehrgenerationengemeinschaften, „comunion“ oder „gazdușag“ genannt, zusammenzuschließen, damit die Mühlen auch in Abwesenheit der im militärischen Einsatz befindlichen Männer betrieben werden konnten.

1773 gab es in Rudăria 186 solche Gemeinschaften mit je 30 bis 40 Mitgliedern. Geleitet wurden sie jeweils vom Kommunenvater, dem ältesten oder fleißigsten Mann, der einen einwandfreien Leumund haben musste, und dem eine Kommunenmutter, meist die Ehegattin, manchmal aber auch eine andere ansehene Frau aus der Gemeinschaft, zur Seite stand. Wichtige Entscheidungen traf man im Rat.

Jede Gemeinschaft hatte das Recht, eine eigene Mühle zu bauen, doch per Gesetz war geregelt, dass sich diese gegenseitig keine Konkurrenz machen durften, sondern im Gegenteil, einander unterstützen mussten. Niemand durfte eine größere Mühle bauen. Mahlen musste in solchen Gemeinschaften praktisch jeder können – deswegen gab es den Beruf des Müllers nicht. Die Organisation der Mühlen blieb auch nach der Auflösung der Militärgrenze im Jahr 1872 ähnlich. Auch die Struktur der Kommunen blieb noch lange erhalten.

Ja nachdem, wieviele Leute an einer Mühle mitgebaut hatten, wurde das Mahlrecht an diese anteilig verbrieft. Es konnte allerdings vererbt oder verkauft, versteigert oder sogar verpachtet werden, oder man tauschte ein paar Mahlrecht-Stunden gegen Waren ein. Wer nichts einzutauschen hatte, musste sein Mehl zu Hause von Hand mahlen – oder sich mit anderen Interessenten zusammenschließen, um eine eigene Mühle zu bauen. Ein Problem war auch, dass die Mahlrechte einer Mühle durch Vererben für den Einzelnen immer kleiner wurden. Auch dann bestand die Lösung im Bau einer neuen Mühle.

Den Verwalter einer Mühle nannte man übrigens „pectăr“ – vom deutschen „Pächter“ –, ein Begriff, der ausschließlich in der Rudărie verwendet wurde.

Mühlen, die nicht nur mahlen...

Die Verwendung der Mühlen war vielseitig: Neben Getreidemahlen, Goldwaschen und Sägebetrieb trieben Mühlen Kühlwasser in Schnapsbrennereien, wo die Kessel rund um die Uhr liefen und die Brennrechte und -zeiten ähnlich organisiert waren wie beim Mahlen. Oder sie trieben Räder mit kleinen Hämmerchen für die Wollverarbeitung an: mit diesen wurde die Wolle weichgeschlagen. In Wirbelkörben wurden mit Wasserkraft Teppiche, Stoffe und Kleider gewaschen, als Waschmittel hat man Aschenlauge („leșie“) hinzugefügt. Mühlen leiteten Wasser in Hanfbetriebe, wo der Hanf in stinkendem Schlamm 21 Tage weichen musste, bevor man die Faserbündel mit einem hölzernen Gerät („meliță“) von ihren harten Schalen befreien und spinnen konnte.

Sogar der Beginn der elektrischen Energie im Banat war an Mühlen gekoppelt: das hölzerne Mühlrad war der Vorläufer der ersten Wasserkraft-Turbine. Erfinderische Bauern schlossen bald ihre kleinen Mühlen an eine Art Dynamo an, um Strom oder Licht für den Eigenbedarf zu produzieren. In Karansebesch entstand aus der alten Getreidemühle der deutschen Familie Dachler das erste Elektrizitätswerk der Region. Was den späteren Wasserkraftpionier Sigmund Dachler bewogen hatte, aus der traditionellen Müllerei ganz auszusteigen und Elektrotechnik zu studieren. 1897 wurde er auf Empfehlung Oskar von Millers Direktor des Elektrizitätswerks Zoodt I. bei Hermannstadt/Sibiu. 25 Jahre später gelang es Dachler, mit Schweizer Finanzierung ganz Südsiebenbürgen zu elektrifizieren.

Die Mühle, die die Zeit rückwärts mahlt

Von der Mühle Firiz schlendern wir talaufwärts zur „störrischen Mühle mitten im Fluss“ („moară îndărătnica dintre râuri“). Ihren Namen trägt sie, weil sich ihr Rotor nicht wie üblich im Uhrzeigersinn, sondern gegenläufig dreht. Einer Legende zufolge solle die Mühle die Zeit rückwärtsdrehen können…

Sie berichtet von einem Jungen und einem Mädchen, die sich verliebten, aber nicht zusammenkommen konnten. Das Mädchen war zur Mühle gekommen, um Weizen zu mahlen, der Junge mit dem Fuhrwerk vorbeigefahren, und als sich ihre Blicke trafen, funkte es zwischen den beiden. Fortan trafen sie sich heimlich an der Mühle und schworen sich ewige Liebe. Doch den Eltern des Jungen war das Mädchen zu arm, sie stellten sich gegen eine Heirat. Im hohen Alter trafen sich die beiden zufällig erneut an der Mühle: Es war eine laue Vollmondnacht und sie erinnerten sich an früher und beklagten lauthals ihre unerfüllte Liebe, als eine Fee erschien und ihnen die Erfüllung eines Wunsches versprach. Da baten sie, die Zeit möge sich zurückdrehen in ihre Jugend, nur, dass sie diesmal zusammenkommen sollten! In jenem Augenblick schob sich eine Wolke vor den Mond und das Mühlrad begann, sich rückwärts zu drehen – es mahlte die Zeit rückwärts bis zum Morgengrauen, dann hatte sich ihr Wunsch erfüllt…

Einer anderen Legende zufolge soll eine alte Frau nachts zu dieser Mühle gegangen sein und vergessen haben, die Maiskörner einzufüllen, bevor sie einschlief. Weil die rückläufige Mühle nichts zu mahlen hatte, mahlte sie wieder die Zeit und die Alte erwachte erstaunt als junges Mädchen.

Auch ein Stück Zeitumkehr – oder nur eine Ausrede für eine verbummelte Nacht? Ein Mann, der nachts zur Mühle ging, um Mais zu mahlen, erzählte jedenfalls seiner Ehefrau, dass sich sein frisches Mehl auf dem Heimweg wieder in Mais verwandelt hatte. Die Mühle sei schuld, natürlich!

Weil oft nachts gemahlen wurde, rankten sich jede Menge Geistergeschichten um die Mühlen – vor allem die vom Dorf weiter entfernten, talabwärts, wo man im Dunkeln saß und allerlei Geräusche des Waldes vernahm. Gewarnt wurde vor den „moroni“, lebende Tote, die zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgens ihr Unwesen treiben sollen. Geschichten darüber finden sich im kollektiven Gedächtnis des Dorfes fest verankert.

Anderen Erzählungen zufolge soll dem Teufel das Rattern des Mühlrads zuwider sein, weswegen er sich nachts nicht an den Mühlen aufhielte.

„Mișpais“ und Schneckensalat

Wir schlendern bis zur Mühle am Tunnel und treten dann den Rückweg an. Rechterhand liegt ein kleiner Komplex zur Verköstigung von Touristen mit lokalen Spezialitäten, der uns mit versalzenen fetten Würsten und Käse wenig begeistert.

Dann doch lieber noch ein bisschen in Trifans Buch geblättert, das auch die lokale Kulinarik vorstellt: „Mișpais“ zum Beispiel, ein Striezel-artiges Gebäck mit Pflaumenmus oder Nüssen gefüllt – na, wenn das nicht mal wieder aus dem Österreichischen kommt: Mehlspeis, vermutlich! Ein wenig gewöhnungsbedürftig liest sich das Rezept zu den eingelegten Schnecken, „salata de melci de la Rudăria“: Weinbergschnecken, gesammelt auf den umliegenden Hügeln, in Salz gekocht, gehackt und sauer angemacht, ähnlich wie Essiggürkchen. Die Vorstellung verlangt einen Schnaps... Doch Vorsicht – noch eine örtliche Legende: Vom Schnaps bekommt man viele, viele Kinder!

Maismahlen, Goldwaschen, Sägewerk, Strom...

Das Mühlenreservat von Rudăria – ein einzigartiges vorindustrielles Kulturerbe im Banat

Der Wassermühlenweg ist gut ausgeschildert und leicht zu bewältigen, die Landschaft spektakulär.

Der Wassermühlenweg ist gut ausgeschildert und leicht zu bewältigen, die Landschaft spektakulär.

Fotos: George Dumitriu

Der Fluss Rudărica, an dessen beiden Ufern die 22 Mühlen liegen, wurde früher auch zum Goldwaschen genutzt.

Um die „störrische Mühle mitten im Fluss“ („moara îndărătnică dintre râuri“) ranken sich viele Legenden: Weil sich ihr Rad gegen den Uhrzeigersinn dreht, soll sie die Zeit rückwärts mahlen...

Vor jeder Mühle gibt es eine Info-Tafel mit historischen Fakten und Daten.

Mahlwerk in Aktion – hier mit Weizenkörnern

Ausgeklügelter Mechanismus: Die hölzerne Bremse überträgt das Gerüttel nach oben, so dass die Maiskörner fast einzeln in das Mahlwerk fallen.

Rotor aus hölzernen Löffeln – Vorbild für die Pelton-Turbine

Hölzerne Wasser-Zuleitungsschiene

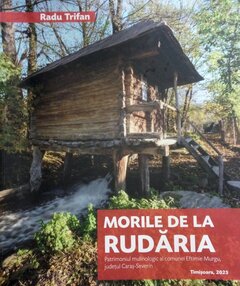

Wer die rumänische Sprache beherrscht, sollte sich dieses Buch nicht entgehen lassen, das der bekannte siebenbürgische Historiker Volker Wollmann als die „ausführlichste Radiografie des Mühlenreservats der Rudărie“, bezeichnet. Außerdem trägt das Buch zum Erhalt des Mühlenkomplexes bei, dem sich der Autor in langjähriger Freiwilligenarbeit widmet. Radu Trifan, „Morile de la Rudăria. Patrimoniu mulinologic al comunei Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin“, Temeswar 2025, ISBN 978-973-0-41389-2