Katharina, Pomona und Elena Zipser: Großmutter, Mutter und Tochter. Alle drei verfolgen unabhängig und jede für sich den Beruf der bildenden Künstlerin. Jede der drei Frauen hat dafür ihr eigenes Medium gewählt: Katharina, 1931 in Hermannstadt/Sibiu in Siebenbürgen geboren, ist Malerin, wobei sie sich dem klassischen Leinwandbild widmet sowie dem Fresko und der Herstellung von Ikonen. Pomona, ihre Tochter, 1958 ebenfalls in Hermannstadt geboren, ist Bildhauerin und Zeichnerin. Sie lebt in Berlin. Dort wurde 1988 Elena geboren, Pomonas Tochter und Katharinas Enkelin. Auch Elena hat – wie schon Mutter und Großmutter – bildende Kunst studiert und beschäftigt sich zudem mit Tanz und Performance.

In ihrem Herzen und in ihrem künstlerischen Gepäck tragen sie alle drei Siebenbürgen, natürlich auf ganz unterschiedliche Weise. Doch ist der Bezug unverkennbar und für jede eine wichtige Referenz. Die Werke sind Spiegel ihrer Biografien, die – neben anderem – geprägt sind von Erfahrungen des Weggehens, des Ankommens, Fremdseins und Daseins im neuen Kontext sowie des Erinnerns. Die Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft ist Teil der Suche nach dem eigenen Selbstverständnis, nach Verortung und Teilhabe.

Beispielhaft stelle ich anhand von jeweils einem Werk die drei Künstlerinnen vor. Es mag skizzenhaft sein, aber vielleicht wird doch das jeweils Prägende und Charakteristische deutlich, das, was ihnen eventuell gemeinsam ist, und das, was auch über sie hinausweist.

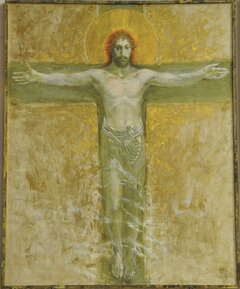

Katharina Zipser: „Herabsteigender Christus“

In der Hermannstädter Johanniskirche findet sich eines der wohl eindrücklichsten Bilder der inzwischen 93-jährigen Künstlerin. Es ist ein „Herabsteigender Christus“, der mittig auf die gut 1,5 Meter hohe, grob gewebte und mit Holz hinterlegte Leinwand gesetzt ist. Das Kreuz, vor dem die Figur Christi erscheint, ist eng in den Bildraum gefügt. Überall stößt es mit seinen Balken an die Bildränder, wodurch es Bedrängung erfährt. Jedoch sind die Balken stark und widersetzen sich der Enge. Gegenkräfte werden spürbar. Es ist, als stünde das Kreuz für den Widerstand gegen die engen Koordinaten unseres irdischen Lebens, für die hier der Bildrahmen steht.

Katharina Zipser verweist gezielt auf diesen begrenzten Raum. Zugleich sucht sie aber auch das befreiende Moment darin. Dieses zeigt sie in der präsenten und gegenwärtigen Figur Christi. Kein leidender, geschwächter Gottessohn ist zu sehen, kein festgenagelter, geschundener Körper, sondern eine vitale und freie Gestalt, die uns entgegentritt: handlungsfähig, lebensbejahend. Dieser Christus eröffnet eine Welt, er beschließt sie nicht. – Die überlieferte Bildform von Kreuzigung und Tod, wie sie sich in Ikonen und Altarretabeln vielfach wiederholt, nimmt Katharina Zipser zum Anlass, um eine Auferstehung zu zeigen. Dabei geht es ihr vielleicht weniger um eine Gegenposition als vielmehr um die Einsicht, wie sehr das eine mit dem anderen verbunden ist. Diese, ihre Form der Auferstehung entfaltet sich gleichsam aus dem Kreuz, von dem sich die Gestalt Christi zunehmend löst. Das Werk zeigt keinen Zustand, sondern macht eine Verwandlung sichtbar.

Und: Katharina Zipser macht uns zu Zeugen dieser Verwandlung. Es ist der performative Akt, der dem Bild seine starke Wirkung verleiht. Der fein nuancierte Gelbton, der den Bildraum und auch den Körper Christi durchflutet, trägt zusätzlich dazu bei, dass man Bewegung und Wandel empfindet. Gleiches gilt für das rotflammende Haar Christi, das sich züngelnd vor den Heiligenschein hebt, und nachgerade das Pfingstwunder ankündigt.

All dies macht den „Herabsteigenden Christus“ zu einem Hauptwerk von Katharina Zipser. Eines, das reifen durfte. Denn die Arbeit daran zog sich über Jahre, wurde 1987 erstmals, dann 2003 ein weiteres Mal beendet. Entsprechend vermerkt es die Künstlerin auf der Leinwand. Sie gibt damit zu erkennen, dass das, was als 56-jährige von ihr angelegt wurde, sich offenbar erst im Alter von 72 befriedigend abschließen ließ.

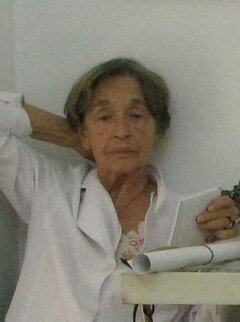

Der Blick auf einige wenige Lebensstationen macht deutlich, vor welchem Hintergrund sich ihre Unnachgiebigkeit und der starke Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit im Denken entwickelt haben. Gefragt nach ihren Beweggründen, Malerin zu werden, antwortet sie kurz: „Es gibt nichts anderes!“ Dann fährt sie fort und sagt, sie habe immer schon gezeichnet und das Bildermachen sei ihr bis heute das Natürlichste und Selbstverständlichste auf der Welt. Auch ihr Vater Dolf Hienz war Künstler, ebenso ihre beiden Ehepartner. Ihr Studium absolvierte sie an den Kunstakademien in Klausenburg und Bukarest, später, in Deutschland, unterrichtete sie selbst mit großer Freude das Zeichnen.

Es war erst in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, dass Katharina Zipser nach dem Unfalltod ihres ersten Mannes Paul, von dem sie das Bildhaueratelier in Ploie{ti erbte, die Ausbildung als Kirchen- und Ikonenmalerin beim Rumänisch-Orthodoxen Patriarchat aufnahm. Verlust und Erschütterung mögen einen solchen Neubeginn evoziert haben. Und rückblickend erfüllte diese Hinwendung zur rumänischen Glaubenskultur vielleicht auch ein Bedürfnis nach stärkerer Verortung und Bindung, da ihre sächsische Familie inzwischen in Deutschland lebte. Zudem ging es um materielle Lebenssicherung in einer außerhalb Siebenbürgens gelegenen Region Rumäniens.

Es gab Aufträge für Ikonen und zwei Fresko-Projekte im Bărăgan, in der Steppenlandschaft östlich von Bukarest, und zwar in den Dörfern Reviga, Coconi und Orezu. Um dort Fresken auszuführen, musste Katharina Zipser für die Zeit der Produktion vor Ort sein und konnte erst wieder abreisen, wenn die Arbeiten abgeschlossen waren. Anfängliches Misstrauen und Isolation mussten schrittweise überwunden werden: „Es war nicht einfach, weil ich Deutsche war, und sie waren Rumänen. Sie waren orthodox, ich Protestantin. Erst als sie gesehen haben, was ich konnte, waren sie doch erstaunt. Eine Frau, eine Protestantin und Deutsche … alles, was schlecht sein konnte, hatte ich. Aber ich habe es gut gemacht, und dann waren sie ganz stolz auf mich.“

Später traf sie dann – wie viele andere – die Entscheidung zur Ausreise. Diese Auswanderung, allein mit einem Kind, als fast 40-jährige Künstlerin, die ohne jede Anbindung in die ganz andere Kunstszene der Bundesrepublik wechselt, war eine enorme Anstrengung. Im Grunde musste sie sich neu erfinden. Nur zögerlich kam es zur Einladung auf Stipendien, u. a. nach Worpswede, oder zu öffentlichen Aufträgen. Ihr regelmäßiges Auskommen sicherte der Aktzeichenunterricht an der Münchener Volkshochschule.

Die folgenden Jahre blieben geprägt von Neuorientierung, Fresko und Ikone mussten in andere Formen überführt werden, zugleich ging es darum, das mitgebrachte Erbe zu reflektieren. Eindrucksvoll ist die innere Sicherheit, die Katharina Zipser bei all dem nicht verlor. Sie war in der Lage, für diese Prozesse eine überzeugende und wirkmächtige Sprache in ihren Werken zu entwickeln. Das führt zurück zum Bild des „Herabsteigenden Christus“ in der Hermannstädter Johanniskirche: im Ende liegt der Neubeginn.

Pomona Zipser: „Für eine gewisse Zeit ein Weg“

„Für eine gewisse Zeit ein Weg“ist der Titel einer Skulptur, die Pomona Zipser 2020 erstmals unter freiem Himmel in der Zitadelle Spandau zeigte. Entstanden kurz vor Ausbruch der Pandemie klingen auch in dieser Arbeit die grundsätzlichen Fragen an, die das Werk der seit mehr als 40 Jahren in Berlin-Kreuzberg lebenden Künstlerin kennzeichnen.

Die 12 Meter lange und an ihrer höchsten Stelle knapp drei Meter hohe Konstruktion ist aus hölzernen Reststücken gefertigt. Sie ähnelt einem Steg oder einer Brücke. Wo Anfang und Ende – oder gar ein Ziel – liegen, bleibt offen. Offen bleibt auch, in welche Richtung dieser Weg zu gehen wäre. Das wird am stärksten erfahrbar, wenn man um die Arbeit herumgeht. Dann zeigt sich auch, wie fragil das ganze Gefüge ist. Denn sie steht frei, hat keine Verankerung im Boden. Ein Stoß, eine Erschütterung könnten dazu führen, dass alles in sich zusammenfällt. Zudem sind die einzelnen Teile, aus denen sich die Brücke zusammensetzt, nicht aneinander genagelt und dadurch gefestigt, sondern allein durch verknotete Seile miteinander verbunden. Man könnte sie leicht wieder entbinden und etwas anderes daraus machen. Es ist eben nur „für eine gewisse Zeit ein Weg.“ Dennoch steht das Werk in sich fest und stabil. Kräfte und Gegenkräfte halten sensibles Gleichgewicht. So wird diese Arbeit zum Bild des eigenen Suchens und lässt Vergänglichkeit in neuer Sprache aufscheinen.

Durch den Unfalltod des Vaters früh zur Halbwaise geworden, hat Pomona Zipser als 12-Jährige gemeinsam mit der Mutter Rumänien verlassen. Sie ging in München zur Schule, um später im ehemaligen West-Berlin Bildhauerei zu studieren. Die Erfahrung der geteilten und besonders entlang der innerstädtischen Mauer nach wie vor verwundeten, nicht zur Ruhe gekommenen Stadt war für Pomona Zipser ein konkreter Anknüpfungspunkt der eigenen Arbeit. Ihr Material fand sie, im wörtlichen Sinne, auf der Straße.

Ausgediente Dielen oder Fensterrahmen fanden den Weg in ihr Werk. Besonders Holz, weil es eine ganz persönliche Vorliebe ist: „Vor allem aber geht es darum, dass ich gerne mit vorhandenem Material arbeite. Ich finde es unglaublich reizvoll, aus Dingen, die schon vorhanden sind, etwas zu machen.“ So entstehen die zusammengesetzten Skulpturen, die Altes mit und zu Neuem verbinden, in denen aber das Alte seine Spuren hinterlassen darf. Sie ergänzt: „Das Material, das ja recyceltes Material ist, bringt bereits Formen mit sich. Es sind nicht cleane, technische Stücke. Sie haben Einkerbungen, Öffnungen, Risse, sie sind dick, sie sind dünn, da stecken Nägel drin oder Schrauben. Diese Dinge inspirieren mich und geben eine Richtung.“

Und diese Richtung besteht darin, dass in ihrer bildnerischen Arbeit stets austariert werden muss zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dass Risse nicht kaschiert, sondern verstanden und d.h. gestaltet werden müssen. Auf ihre Emigrationserfahrung angesprochen, sagt Pomona Zipser: „Es ist so etwas Verrücktes, das da stattfindet. Etwas, das eigentlich ein Mensch überhaupt nicht aushalten kann. Eigentlich ist es etwas völlig Undenkbares, dass man einen Menschen aus dem Zusammenhang nimmt, in dem er lebt und ihn woanders hinstellt. Es ist so eine Art totale Krise, in die man gerät. Ich habe das bei Freunden erlebt. Aber es bewirkt sicherlich, wenn man dabei nicht zusammenbricht, dass man gestärkt daraus hervor geht.“ Auch dafür steht der in seiner kompromisslosen Konstruktion fein und überzeugend ausgerichtete Steg: „für eine gewisse Zeit ein Weg“.

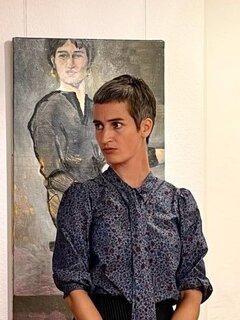

Elena Zipser: „Wie sieht wohl das Donaudelta aus?”

Elena Zipser, Enkelin von Katharina und Tochter von Pomona, schloss 2015 ihr Kunststudium in Berlin ab und stellte sich in eben diesem Jahr auch die Frage nach der Heimat von Großmutter und Mutter. Sie kennt die Erzählungen, ist aber selbst nie dort gewesen, hat somit kein eigenes Bild. Aus dem Fragen zeichnet sie in einem mit suchenden Linien angelegten farbigen Pastell ihre Imagination des Donaudeltas. Eine verständlicherweise noch sehr abstrakte Annäherung an Rumänien.

„Donaudelta. (Wie sieht wohl das Donaudelta aus?)“ heißt ihre kleine, knapp 20 x 30 Zentimeter große Zeichnung, mit der sie erstmals ein eigenes Bild von der Vergangenheit einfordert. Schichtweise übereinander getürmte, unruhige Farbfelder rutschen darin aus dem Bild, scheinen ohne Halt zu sein. Taugt die Vorstellung? Um die Unzulänglichkeit dieses Versuchs der Annäherung wissend, setzt sie diese ihre Frage hochkant, mit zartem Bleistift geschrieben ins Bild. Fast wie eine Krücke sollen mit diesen Worten der kippende Turm ihrer Vorstellungswelt gestützt werden. „Das ist die erste Arbeit eines größeren Zyklus“, sagt Elena Zipser, ein Zyklus, in dem es „um das Aufzeigen von Schichtungen“ geht. Schichtungen, die sich auf Landschaften beziehen, zu denen Elena Zipser eine biografische Verbindung hat. Außer im Donaudelta-Bild geht es dabei stets um konkret erlebte Räume, etwa die Mark Brandenburg oder das sogenannte Teufelsmoor, in dem die ehemalige Künstlerkolonie Worpswede liegt, die sie gut kennt. Nur das hier abgebildete Donaudeltabild zeigt keine selbst erlebte und erinnerte Landschaft, es ist Erfindung und Einräumung von Sehnsucht.

„Das Donaudelta war für meine Großeltern ein beliebtes Ferienziel. Mein Großvater hat dort gefischt. Meine Großmutter hat nach seinem Tod ein großes Holzkreuz gemacht, das dort aufgestellt wurde. Ich bin vor ein paar Jahren hingefahren und habe mir das angesehen. Aber es geht mir in diesem Zyklus auch um Licht. Mein Vater kommt nämlich aus Worpswede. … Da ist der Himmel so riesengroß, und es gibt so ein bestimmtes rosa Licht, vor allem am Abend. Das hat auch mit dem Sumpf zu tun, den gibt es in Worpswede und im Donaudelta.“

So geht Elena Zipser auf eigene Spurensuche und findet Bilder für Orte, die ihr Leben begleiten. Es folgen Reisen, in denen sie ihre Imagination überprüft. Wie um sicher zu gehen, dass es nun ihre eigenen Bilder sind, macht sie sich das Wasser, vor allem den Regen, zu ihrem Gefährten. Gerade die Bilder, die im Zusammenhang der Rumänienreisen entstehen, scheinen stets nach einem Regenguss entstanden zu sein. Die Welt, die sich darin entfaltet, ist von besonderer Klarheit, wie gereinigt. „Das ist ein gutes Gefühl“, sagt die Künstlerin und verweist darauf, sich eine ganz unabhängige, vor allem freie Beziehung zur Geschichte ihrer Familie erarbeitet zu haben.

Als sie ihrer jüngsten Ausstellung im Haus des Deutschen Ostens in München den Titel „WASSER:ZEICHEN“ gab, ging es nicht zuletzt darum, dieser Errungenschaft Ausdruck zu verleihen. Aber es geht eben auch um die Verbindung, die zwischen ihr und den vorherigen Generationen besteht. Denn ein Wasserzeichen ist (auch) ein Stempel, der Auskunft gibt über die Herkunft von Papier, was nicht unwesentlich ist, wenn Künstler und Künstlerinnen sich entscheiden, auf diesem ihre Sicht auf die Welt festzuhalten.

Erstveröffentlichung in: Pionierinnen, Visionärinnen, Kämpferinnen – Frauen aus dem östlichen Europa, HDO-Journal, Themenheft 2024, S. 95–101, www.hdo.bayern.de