Das Porträt von Papst Franziskus, das ein Jahr nach dessen Besteigen des Stuhls Petri im Magazin „The Rolling Stones“ erschienen war, fasste schon damals (es war der 28. Januar 2014) die Essenz der Anziehungskraft des Papstes zusammen: „Pope Francis: The Times They Are A-Changin’ – Inside the Pope’s Gentle Revolution“. Keinem anderen Papst hätte Mark Binelli, der Mitarbeiter des Rockmusik-Magazins, ein Porträt widmen können, dessen Titel eine Zeile von Bob Dylan enthält (auf Deutsch: „Die Zeiten, sie sind im Wandel“), und als erklärende Unterschrift „Einblicke in die sanfte Revolution des Papstes“ lautet. Tatsächlich hat Papst Franziskus von Anfang an überrascht. Seine Aussagen, sein Auftritt, die Menschennähe, das Verständnis, die Güte – das alles bewirkte, dass sich ihm viele Herzen zuwandten. Er erinnerte uns Christen daran, dass Sühne und Liebe die Eckpfeiler des Christentums sind. In diesem Sinne will der Papst sanft, aber entschlossen die Beziehungen zwischen den Menschen zum Guten ändern. Er macht Menschennähe und Sühne zur Selbstverständlichkeit, er hält Normalität einer nicht besonders normalen Welt entgegen.

Nicht nur Praktikanten unter den Katholiken fühlten sich von Papst Franziskus angesprochen und nicht nur Katholiken unter den Christen haben Papst Franziskus ins Herz geschlossen; nicht nur Christen unter den Gläubigen hegen Ehrfurcht vor ihm. Jorge Mario Bergoglio war 2013 in den Augen vieler ein moderner Papst und ist es auch heute noch, denn schließlich ist er der Papst, der auf Fragen von zehn Jugendlichen zu kontroversen Themen im Dokumentarfilm „Amen“ auf Disney+ geantwortet hat.

Nun sind elf Jahre seit dem Erscheinen des auf sehr hoffnungsvolle Weise verfassten journalistischen Porträts vergangen; die Zeiten ändern sich unter der Wirkung der Menschen, Krankheiten, Kriege, Krisen sind ausgebrochen. Umso schwerer für die Herde, dessen Hirte der Papst ist. Also brachte er sich wieder ein. Vielleicht erinnern wir uns an die Bilder aus dem im Lockdown versunkenen Rom; menschenleere Straßen auf denen den Papst seine Schritte trugen. Um zu verstehen. Und um Hoffnung zu spenden. Vielleicht erinnern wir uns auch an seine Plädoyers für den Frieden.

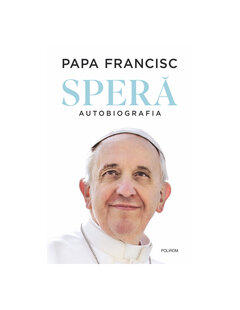

Weil sich die Zeiten wenden und Böses aufkommt, hat Papst Franziskus wieder eine ausdrucksstarke Botschaft vorbereitet, nicht nur für die Praktikanten unter den Katholiken, und nicht nur für die Katholiken unter den Christen, sondern für alle, die offen sind, diese Botschaft zu hören: „Hoffe“, so der deutsche Titel der Autobiografie, die in diesem Jahr in 80 Ländern erschienen ist, „Speră“, im Rumänischen. Im Deutschen ist das Buch im Münchner Kösel-Verlag erschienen, der zur Verlagsgruppe Penguin Random House gehört. Auch in Rumänien ist es ein großes Verlagshaus, der sich der Autobiografie angenommen hat: Polirom aus Jassy.

Es sind gleich mehrere Botschaften, die Papst Franziskus durch dieses Buch vermittelt. Denn er offenbart uns nicht nur seinen Werdegang, eingebettet in der Familiengeschichte, sondern es geht ihm um ein größeres Bild. Er bietet Kontext, er schlägt Parallelen zu den damaligen Gesellschaften, aber auch zur heutigen, zu Krisen und Tragödien von damals und jenen von heute, denn die Lebensgeschichte soll der Botschaft der Hoffnung dienen, soll Optimismus verheißen, soll stärken.

Wenn Papst Franziskus die Geschichte seiner Großeltern väterlicherseits erzählt, dann ist es die Geschichte von Migranten aus Piemont. Rosa, Giovanni und deren Sohn, Mario, der Vater des späteren Papstes Franziskus, sind nur knapp und von Gottes Hand geführt der Tragödie der „Principessa Mafalda“, der italienischen „Titanic“, entkommen. Je nach Quellen sind 1927 bei deren Untergang zwischen 300 und 600 Menschen ums Leben gekommen, die Bergoglios hatten im letzten Moment ihre Tickets für eine spätere Überfahrt nach Amerika umgetauscht. „So sehr sie sich auch bemüht hatten, es war ihnen einfach nicht gelungen, ihre Habseligkeiten rechtzeitig zu verkaufen. Schließlich mussten die Bergoglios notgedrungen die Schiffspassage umbuchen und die Fahrt nach Argentinien aufschieben.“ So schreibt Papst Franziskus heute schlicht: „Aus diesem Grund bin ich heute hier.” Und spricht den Leser direkt an und spricht ihm ins Herzen, damit die Hoffnungsbotschaft, die ja eine Glaubensbotschaft ist, den Leser berührt: „Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich der Göttlichen Vorsehung noch zu danken hatte.“

Von der „Principessa Mafalda“ kommt er auf die Schlauchboote zu sprechen, die das Mittelmeer überqueren. Er kennt, er versteht, also erklärt er. Und ruft auf, zu verstehen. Er sieht, was viele heute nicht mehr sehen, das Gute in den Menschen, nicht das Böse, er sieht die Chance, nicht das Risiko, das Lichtlein im Dunkeln, den Hoffnungsschimmer in der Krise. Insbesondere seiner Großmutter Rosa hat Papst Franziskus ein wunderbares Porträt gezeichnet. Sie ist eine einfache Frau, Schneiderin, aber hat das Herz der „Iglesia militante“. Als die Faschisten ihr das Recht verweigern, in einem Saal eine Konferenz zu halten, stellt sie im Freien einen Tisch auf und steigt auf diesen, um vor den Menschen, die sich um sie versammeln, zu sprechen.

Der Leser gewinnt Einblicke in das Leben des Papstes. Manche Aspekte waren bereits bekannt, aber diesmal sind es nicht die Medien, die berichten, sondern Jorge Mario Bergoglio erzählt aus seiner Perspektive; manchmal muss er richtigstellen, wenn die Medien unvollständig berichtet oder interpretiert haben. Papst Franziskus erzählt über sehr Persönliches wie Freundschaften, über ein Medaillon mit dem Heiligen Herz, das er trägt und vom 21. September 1953. Ein besonderer Tag in der Papst-Biografie, denn es ist der Tag, an dem er den Drang verspürte, in die Kirche San José zu gehen, zu beichten und es ihm bewusst wurde, welchen Weg er von da an einschlagen werde. Er erzählt über menschliche Tragödien in Argentinien im 20. Jahrhundert. Und wie Menschen nicht aufgegeben, weiter gehofft haben. Er spricht von eigenen Taten, auch von eigenen Fehlern. Er stellt sich als Mensch dar und kommt den Menschen nur noch näher. Er zitiert oder nennt Schriftsteller, Filmemacher, Wissenschaftler, sei es Borges, Hölderlin, Fellini oder Einstein, er zitiert auch einfache Menschen, die ihn geprägt haben. Er nennt Musik, die ihn erfreut. Und er spricht die großen Themen an.

Papst Franziskus spricht über die Kriege, über das zunehmende Umweltdesaster, über Krisen und Probleme, die den Menschen heute Sorgen bereiten. Er legt, so wie er es immer getan hat, die Finger auf die Wunden, die wir um uns sehen und spüren. „Was bleibt nach einem Krieg? Vor allem dessen makabre Bilanz.“ Und was hinterlässt ein Krieg noch? Papst Franziskus zählt dies auf: Keime für neue Konflikte, neue Gewalttaten, andere Fehler und Schrecken. Deshalb müssten die jungen Menschen die Geschichte von Eltern und Großeltern direkt erfahren, damit alte Fehler nicht wieder begangen werden, damit sie erkennen können, wie sich Populismus und schließlich Kriege entwickeln.

Das Erscheinen des Buches während einer Osterzeit, die in Zeiten des Wandels und der Tumulte, der Schlachtrufe und Ängste, des Blendens und der Gier fällt, ist die schönste Botschaft, die ein Kirchenvater spenden konnte. Schließlich: „The times they are a-changin’.“ Papst Franziskus nimmt die Angst und bringt die Hoffnung. Und zeigt, wie einfach dies ist: „Wir Christen müssen wissen, dass die Hoffnung uns niemals täuscht und trügt: Alles entsteht, um in einem ewigen Frühling zu erblühen. Und am Ende sagen wir nur: Ich kann mich an nichts erinnern, worin Du nicht immer schon gewesen bist.“