Vom Treffen der „Gruppe 47“ 1951 in Bad Dürkheim ist ein prägnanter Satz überliefert: „Er kam, las und siegte.“ Der Satz mutet cäsarisch an – und passt nur bedingt zum Temperament jenes Mannes, auf den er gemünzt war. Der Initiator und Spiritus Rector der „Gruppe 47“ Hans Werner Richter würdigte mit ihm einen Debütanten: Heinrich Böll. Über gemeinsame Freunde wie Milo Dor, Ilse Aichinger und Günter Eich könnte diese vollmundige Aussage auch die in Wien lebende junge Dichterin Ingeborg Bachmann erreicht haben, noch bevor sie den neun Jahre älteren Schriftsteller, der später als Gewissen der deutschen Nachkriegsgeneration gefeiert werden sollte, persönlich kennenlernte: Heinrich Böll. Bei den beiden Treffen der Gruppe 47 im Jahr 1952 im Ostseeband Niendorf und auf Burg Berlepesch liefen sich Dichterin und Schriftsteller gleich zweimal über den Weg. Ein kollegiales, beiderseitig von Empathie getragenes Gespräch begann, das erst durch den frühen tragischen Tod Bachmanns abbrechen sollte.

Bölls Nachruf auf die Freundin zeugt von einem tiefen Verständnis ihres Daseins als einer im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehenden Schriftstellerin. Dezidiert lehnt er darin die „Ikonisierung“ Bachmanns ab und verweist auf zwei Eigenschaften, die Zeit ihres Lebens wenig gewürdigt worden sind: auf ihre Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft. Böll beschreibt seine Schriftstellerfreundin als einen Menschen, dem Nähe viel bedeutete. – Aspekte, die der Lebens- und Überlebenspraxis gelten, kommen auch im Briefwechsel zwischen Böll und Bachmann zum Tragen – die beiden sind Kollegen, helfen und beraten sich gegenseitig. Praktische Hinweise und Tipps werden ausgetauscht, von denen vor allem die in Verlagssachen unerfahrene Bachmann profitiert: Böll hilft ihr manchen „Verlags- und Vertragsknoten“ zu lösen. Doch auch der ältere, von verschiedenen Lebenskrisen gebeutelte Böll nimmt Fragen wie „Was machen wir bloß aus unserem Leben?“, die Bachmann in einem ihrer Briefe in den Raum stellt, ernst, bewegt diese in seinem Herzen und greift sie später in einer eigenen Variation wieder auf. Mit den Jahren entwickelt sich zwischen den beiden ein eleganter Pas de deux.

Bachmann wurde oft in ihrer Widersprüchlichkeit präsentiert – die Welt der Literaten wurde nicht müde, sich an ihrem Image als Diva einerseits und Aschenputtel andererseits abzuarbeiten. Im Briefwechsel mit Böll entpuppt sie sich jedoch als praktisch veranlagter Mensch mit Ideen, die sich nicht in metaphysischen Sphären verlieren, sondern im konkreten Leben bewähren. Böll fordert in seinem Nachruf für den „Spiegel“ seine Zeitgenossen zu Recht auf, dieser Facette ihrer Persönlichkeit eingedenk zu sein – und tritt wie immer als Mahner auf: Manch ein „Versprengter“ möge jene Augenblicke, in denen sie ihm helfend zur Seite stand, niemals vergessen. Bachmann sei immer zur Stelle gewesen, „wenn einer sie brauchte“. Dann sei der „großen Dichterin ihre Zeit keineswegs zu kostbar“ gewesen, um „in halb Italien nach einem geeigneten Hotel zu telefonieren“. Nebst der Tatsache, dass Bachmann eines der Treffen der „Gruppe 47“ im San Felice Circeo in der Nähe von Rom initiiert und maßgeblich mitgestaltet hat, weiß Böll aus eigener Erfahrung, dass er seine gelungenen Rom-Aufenthalt – allein und später mit seiner Familie – Ingeborg Bachmann verdankt. Auch Bölls Frau Annemarie schätzte Bachmanns organisatorisches Talent und ihren Pragmatismus. Es ist gera-dezu wohltuend, ja entlastend, diese „Poeta assoluta“ der deutschsprachigen Lyrik, die auch als Übersetzerin aus dem Italienischen brillierte, in dieser Korrespondenz anders zu erleben – als einen Menschen, befreit von jeglichen Allüren und Attitüden, Kämpfen und Konflikten, Träumen und Therapien.

Was sie Böll gleich in ihrem ersten Brief gesteht – es sei gut zu wissen, dass es ihn gebe –, bleibt eine Konstante: Kein persönlicher Zwist beschattet den Austausch der beiden, ihre Beziehung bleibt von Krisen und Krankheiten verschont. Frequenz und Wellenlänge der Kommunikation stimmen. Bis zum Schluss bleiben sie kollegial und freundschaftlich verbunden. Für sein Verständnis, dass sie sich in der schweren Zeit nach der Trennung von Max Frisch nicht melden konnte, bedankt sie sich beim Freund Ende November 1964 und betont, wie wichtig ihr die „Lebenszeichen“ von ihm gewesen seien – „in all der Zeit, in der ich krank war. Nur reagieren habe ich nicht können. Das ist jetzt vorbei.“ Doch verdüstern sich auch bei Böll die Zeiten: Ähnlich wie in ihrem Fall höhlt auch ihn der Literaturbetrieb aus. Er fühlt sich ausgebrannt – der Freundin teilt er mit: „Meine Krankheit sitzt tief, innen und ich weiss nicht, wie ich herauskommen kann.“ Böll hatte bereits in der ersten Phase ihres Briefkontaktes – vermutlich mit einem Schmunzeln im Gesicht – geschrieben: „Eines Tages werde auch ich mich ins Bett legen, und nicht wieder aufstehen. Das ist so mein Traum“ – das könnte auch die Wunschvorstellung seiner Schriftstellerkollegin gewesen sein. Böll wird den Traum dank seiner Frau Annemarie, seiner „einzigen Stütze“, heil überstehen und später aus der Krise herausfinden, Ingeborg Bachmann hingegen nicht.

In seinem Nachruf schreibt Böll: „Ich denke mit Schmerz an sie, mit Zärtlichkeit und in Freundschaft, und ich denke an die siebenundvierzigjährige Frau wie an ein Mädchen.“ Gewiss, das ist eine aufrichtige Auskunft Bölls, der sich immer schon als väterlich beratender Freund verstand, doch trifft es auf die ihm zugetane Freundin nicht zu. Bezeichnend ist, dass sich auch Ingeborg Bachmanns Bruder Heinz in seinem Buch über seine Schwester, das 2023 anlässlich ihres 50. Todestages erschienen ist, an seine Schwester wie an „ein Mädchen“ erinnert. Dabei liegt die Tragik ihres Todes nicht darin, dass ein unschuldiges Mädchen, sondern ein reifer Mensch gestorben ist, der – wie der umfangreiche Nachlass zeigt – unzählige Projekte vor sich hatte, die zu Ende gebracht werden wollten. Dieser Mensch, der Ingeborg Bachmann war, hat von sich als schreibende Frau und von ihrem Umfeld viel verlangt. Im nächsten Jahr, anlässlich ihres 100. Geburtstag, wird man ihrer als einer Frau gedenken, die durch die kritische Analyse ihres Umfeldes und ihrer eigenen Lebenssituation für viele Frauen eine Vorreiterin war.

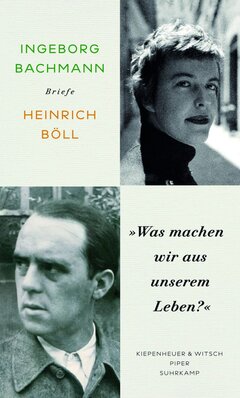

Ingeborg Bachmann/Heinrich Böll: „Was machen wir aus unserem Leben?“ Der Briefwechsel. Herausgegeben von Renate Langer. Mit einem Vorwort von Hans Höller, Kiepenheuer & Witsch/Piper/ Suhrkamp Verlag, Köln/München/Berlin 2015, 487 Seiten, 44 Euro, ISBN 978-3-518-42606-7