„Unterfertigter Bürgermeister der Stadt Kronstadt bestätige hiermit amtlich, dass Herr R i c h t e r P a v e l, Leiter des städtischen Orchesters, wohnhaft in Kronstadt, Schwarzgasse No. 27, lesen und schreiben kann. Kronstadt, am 12. Februar 1925.“ Diese seltsame Bestätigung – auf Rumänisch ausgestellt – benötigte Paul Richter vermutlich für ein Visum im Hinblick auf seine Reise nach Amerika von April bis Juli 1925. Paul Richter aber konnte noch viel mehr als das, was Bürgermeister Karl Ernst Schnell ihm damals bestätigte: Er konnte aufschreiben, was ein inneres Ohr ihm diktierte. Wie eine nie versiegende Quelle sprudelte bei Richter die Musik. Komponieren gehörte zu seinem Leben wie Essen, Trinken und Schlafen. Es ist, als hätte er mit der Umwelt über seine Kompositionen kommuniziert.

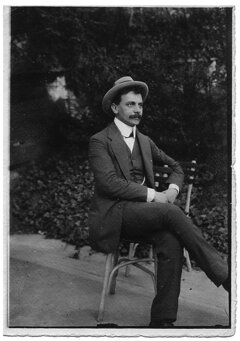

1875 in Kronstadt geboren, erhielt Paul Richter den ersten Musikunterricht bei Rudolf Lassel, dem damaligen Kantor der Schwarzen Kirche. Nach einem dreijährigen Studium am Königlichen Conservatorium der Musik zu Leipzig kehrte er 1900 in seine Heimatstadt zurück und wirkte als Pianist, Dirigent und Komponist bis zu seinem Tod im Jahr 1950.

Als Leiter der wichtigsten Musikvereine der Stadt: des Kronstädter Männergesangvereins, der Kronstädter Philharmonischen Gesellschaft und der Stadtkapelle, führte er mit diesen neben den Standardwerken der europäischen Musikliteratur laufend auch eigene Musik auf. Im Bewusstsein der Nachwelt lebt Paul Richter durch gelegentliche Aufführungen seiner Lieder für eine Singstimme und Klavier, seiner symphonischen Werke (Karpatische Suite, Dritte und Fünfte Symphonie, Klavierkonzert), seiner Orgelsonate und einiger seiner Kammermusikwerke. Richter hat aber nicht nur für den Konzertsaal komponiert, sondern auch für die verschiedensten Ereignisse und Anlässe des öffentlichen Lebens. Er hat damit tief in die Kronstädter Gesellschaft hineingewirkt.

Musikstücke mit persönlichen Widmungen

Bei Paul Richter fällt auf, dass die Bandbreite der Musikstücke besonders groß ist. Sie reicht vom Marsch für eine Blaskapelle bis zur sensiblen und hochromantischen Kammermusik für Kenner. Es ist belegt, dass die meisten der Werke tatsächlich erklangen, manchmal wohl nur zum gegebenen Anlass, oft aber haben sie die Zeiten überdauert. Angesichts der überbordenden musikalischen Begabung dieses Komponisten wünscht man ihm heute noch viel mehr Aufmerksamkeit!

Schon sehr früh, 1897, als Student in Leipzig, schrieb Paul Richter eine Sonate für Klavier zu zwei Händen und widmete sie „seinem lieben Lehrer und Freund Rudolf Lassel“. Vier weitere frühe Klavierstücke sind „seiner lieben Schwester Elise gewidmet“. Widmungen sind nichts Ungewöhnliches. Komponisten aller Zeiten haben Gönner und Freunde mit Musik beschenkt und dies auf dem Titelblatt vermerkt.

Im Jahr 1923 komponierte Richter eine Polonaise für Orchester anlässlich eines Balls des „Fortschrittvereins junger Kaufleute“. Dem „Freundeskreis der Stürmer“ und der „Sektion Kronstadt des Siebenbürgischen Karpaten Vereins“ widmete er je einen Tanz-Walzer für Orchester. 1924 komponierte er zwei Märsche für Orchester: „Einig macht stark“, „Dem Beamten-Verein des Magistrats Kronstadt gewidmet“ und „Auf dem Sportplatz“, „Zur Eröffnung des neuen Sportplatzes, dem sächsischen Sportverein gewidmet.“ Ein Marsch für Orchester ist „Der Kronstädter Freiwilligen Feuerwehr und ihrem Obmann Paul Tittes zum 50-jährigen Jubiläum gewidmet“, ein anderer „Dem Sportklub Olympia“. Zum 100-jährigen Jubiläum der Kronstädter Textil-Firmen Scherg & Co. sowie Kamner & Jekelius entstand je eine Festmusik für großes Blasorchester.

Auch für Begräbnisse hat Richter komponiert. Allein am 13. März 1926 schrieb er zwei Trauermärsche für Blasmusik: „Am Scheidewege“ und „Abschied“, am Tag darauf gleich noch einen: „Erinnerung“. Seine bedeutendste Begräbnismusik ist die „Trauer-Kantate für Soli, Chor und Orchester“ op. 105. Richter schrieb sie „Meinem lieben Freund Dir. Jul. Lang zum Gedenken“. Julius Lang, ein guter Freund des Komponisten, war am 22. Dezember 1931 plötzlich einem Herzschlag erlegen. Richter komponierte das hochemotionale Werk in einer Nacht, so dass es schon nach wenigen Tagen bei der Trauerfeier aufgeführt werden konnte. Die Erschütterung ist dem Werk anzuhören. Es ergreift auch heute jeden Zuhörer.

Selbstverständlich widmete Richter einige seiner Werke verschiedenen Musikerkollegen. So ist seine „Serenade für großes Orchester“ von 1910 „Der Kronstädter Philharmonischen Gesellschaft und ihrem Dirigenten Max Krause gewidmet“, die beiden Balladen für gemischten Chor („Die Brück´ am Tay“ und „Der Rappe des Komturs“) „Seinem lieben Freunde Alfred Nowak zugeeignet“, das „Konzert für Cello und Orchester“ op. 109 „Seinem verehrten Freunde Herrn Kammervirtuosen Adolf Steiner zugeeignet“ und das „Konzert für Orgel und Orchester“ von 1939 „Seinem lieben Freunde Herrn Prof. Franz Xaver Dressler, Stadtkantor u. Organist in der Hauptkirche in Hermannstadt herzlichst zugeeignet.“ Den Zyklus „Aus großer Zeit“ für Männerchor und Orchester widmete Richter „Dem Kronstädter Männergesangverein und seinem Dirigenten Prof. Emil Honigberger“ im Dezember 1942.

Nicht zu vergessen sind die Widmungen an Familienmitglieder sowie an Freundinnen und Freunde. Daraus kann man ablesen, wie intensiv damals Musik im häuslichen Rahmen gepflegt wurde. Schon 1892 schrieb er ein Duett für Violine und Klavier und widmete es „Seinem lieben Onkel, Herrn Pfarrer J. Hubbes“. 1915 entstand das Klavierstück „Wiegenlied für meine Tochter Hedwig“. Diese Liste kann beliebig weitergeführt werden. Für die eigenen und für die Kinder der erweiterten Familie hat Richter Kammermusik in verschiedenen Besetzungen geschrieben. Sie waren und sind dazu angetan, die Freude am Musizieren zu fördern.

Ein gewaltiges Arbeitspensum

Seinen Lebensabend verbrachte Paul Richter in Neustadt/Cristian bei Kronstadt/Brașov. Es waren die Jahre der Russland-Deportation, der auch zwei seiner Kinder zum Opfer fielen. Geprägt waren sie durch Krankheit und materielle Not, die sich in erschütternden Briefen offenbart. In dieser Zeit schrieb er eine „Kammer-Musik für Klavier“, „2 Klarinetten, 2 Pistons und Streicher“ und widmete sie „Herrn Piringer und seinen Musikgenossen in Rosenau“. Es ist eine ungewöhnliche Besetzung: keine Blasmusik und auch kein Kammerorchester – eben das, was 1948 in Rosenau/Râșnov noch zur Verfügung stand. Trotz allem, die Quelle war nicht versiegt! Paul Richter bediente Zeit seines Lebens alle, die Musik machen wollten.

Angesichts so zahlreicher Kompositionen fragt man sich heute, wie Richter es geschafft hat, dieses Arbeitspensum zu bewältigen. Er war sehr fleißig und äußerst gewandt im Komponieren. Dazu hatte er bestimmt gute Mitarbeiter, sprich Notenschreiber. Auf der Partitur eines Trauermarsches lesen wir folgenden Brief: „Lieber Herr Zinke! Wären Sie so freundlich, diesen Marsch bis morgen heraus zu schreiben (auf Marschbüchel-Papier)? Ich möchte ihn morgen nach der Theaterprobe versuchen. Er ist für die Leiche um 4 Uhr morgen nachmittags bestimmt. Ihr Richter.“ Da hatte Herr Zinke aber Arbeit!Ähnliches wissen wir über das „Präludium zur Hundertjahrfeier der Firma Scherg & Co.“, welche am 10. November 1923 stattfand. Er komponierte das Werk am 5. und 6. November. Vermutlich ging die Partitur tags darauf ebenfalls an Herrn Zinke mit der Bitte, aus der 17-stimmigen Partitur die einzelnen Instrumentalstimmen sofort herauszuschreiben. Das war ein schwieriges Unterfangen bei einer Partitur, die sicher unter Zeitdruck, mit Bleistift geschrieben, eher einer Skizze ähnelt. Zum Proben blieben im besten Fall zwei Tage. Dass sich bei diesem Tempo ab und zu auch Fehler einschlichen, wird nicht verwundern. Wer nur eine einzige Partitur von Richter jemals abgeschrieben hat, muss voller Hochachtung auch heute noch Herrn Zinke bewundern!

Angesichts der vielen Gelegenheits-Kompositionen kann man sich in unseren Tagen fragen: Wäre Paul Richter unser Zeitgenosse und bestellte jemand bei ihm ein Quartett für Blockflöte, Melodika, Altsaxophon und Elektro-Piano, wie würde er darauf reagieren? Wahrscheinlich hätte er auch für diese abgefahrene Besetzung eine gültige Musik komponiert, zur Freude der Auftraggeber. Es war ihm geschenkt, Musik für alle Ansprüche und Schwierigkeitsgrade zu schreiben.

Dresden: Ausgangspunkt für Erfolge in Deutschland

Das alles klingt so, als wären Richters Werke allein auf die musikalischen Bedürfnisse seiner siebenbürgischen Heimat zugeschnitten. Es ist jedoch nur eine Facette dieses außergewöhnlichen Musikers. Beginnend mit seinem 50. Lebensjahr kam eine neue Dimension in der Rezeption seines Schaffens hinzu:

1926 fand in Kronstadt die Uraufführung seiner dritten Sinfonie op. 62 in g-Moll statt. Richter selbst dirigierte das Orchester der Kronstädter Philharmonischen Gesellschaft. Im Publikum befanden sich viele Gäste aus Hermannstadt/Sibiu, Schäßburg/Sighi-{oara und Mediasch, dazu ein Mann, der in der deutschen Musikszene bestens vernetzt war: Dr. Erich H. Müller, Musikkritiker, Dozent für Musikwissenschaft, Vorsitzender der Heinrich- Schütz-Gesellschaft e. V., Herausgeber des Deutschen Musikerlexikons. Dieser war von Richters Persönlichkeit so gefesselt, dass er alle seine Beziehungen spielen ließ, um Richters Musik in Deutschland bekannt zu machen: „Denn wenn ich etwas für Siebenbürgen tun kann, so ist mir das immer eine ganz besondere Freude.“

Die Musikstadt Dresden wurde zum Ausgangspunkt von Richters Erfolgen in Deutschland. Dr. Erich H. Müller vermittelte Konzerte mit Richters Werken in mehreren deutschen Städten: Bielefeld, Teplitz, Neisse, Breslau (heute Wroclaw), Berlin. Dazu organisierte er Konzertreisen für Richter als Dirigent – bis hin zu Zugverbindungen und Übernachtungen in Hotels.

Richters Konzerte wurden vom Deutschlandsender sowie von den Rundfunksendern aus Wien, Breslau, Stuttgart, Königsberg (heute Kaliningrad), Hamburg und Saarbrücken übertragen. Im Jahr 1937 dirigierte Richter die Uraufführung seiner fünften Sinfonie in Gera, eine Auftragskomposition anlässlich der 700-Jahr-Feier der Stadt.

Aus der Fülle der Pressestimmen seien hier stellvertretend zwei zitiert: „Paul Richter zählt zu jenen wenigen Persönlichkeiten, bei denen echtes Musikantentum gelehrtes Musikertum überflügelt . . . “ (Sächsischer Kurier, 1929) und „ . . . sein Klavierkonzert gehört zu den besten seit Brahms.“ (Münchner Neueste Nachrichten, 1935).

Zu den Werken, die Richters Erfolge im Ausland begründeten, zählten vor allem seine dritte Sinfonie, das Konzert für Klavier und Orchester, die „Karpatische Suite“ sowie die Lieder auf chinesische Texte für Singstimme und Orchester. Sein Trio für Violine, Cello und Klavier op. 86 in g-Moll, das in Dresden uraufgeführt wurde, war auf Anregung seines Förderers Erich H. Müller entstanden, in der Absicht, Richters Musik auch ohne den Einsatz eines großen Orchesters bekannt zu machen.

1939 komponiert Richter sein Konzert für Orgel und Orchester. Bald nach der Uraufführung im Bukares-ter Athenäum (1940) durch Franz Xaver Dressler und den Dirigenten Theodor Rogalski erklang das Werk auch in Hermannstadt, Wien, Regensburg und Prag. Nach der Wiener Aufführung lesen wir in einer Besprechung aus der „Zeitschrift für Musik“: „ . . . in diesem überaus lebensvollen Stück erscheint die Form des Virtuosenkonzertes ins Symphonische erhoben und gesteigert.“

Der zweite Weltkrieg hat diesem Höhenflug von Richters Werken in Deutschland ein Ende bereitet. Nicht nur, dass der Krieg weitere Aufführungen seiner Werke vereitelte, mehr noch, einige seiner Werke fielen den Bombenangriffen in Deutschland zum Opfer.

Siebenbürgische (Klang-)Natur

In Musikerkreisen wurde oft gefragt, ob Paul Richter einen typisch siebenbürgisch-sächsischen Stil entwickelt hat. Sein Förderer Dr. Erich H. Müller schreibt dazu, dass diese Frage nicht einwandfrei beantwortet werden kann: „In seiner Musik klingt zweifellos die siebenbürgische Natur und Umwelt, die für den deutschen Hörer einen gewissen österreichischen Zug hat“. In einer Selbstbetrachtung („Aus meinem Leben“, 1933 in der Monatsschrift für deutsche Musik in aller Welt erschienen) äußert sich Richter selbst zu dieser Frage: „ . . . ob es je eine spezifisch sächsische Musik, das heißt (eine) solche von unserem Leben, von unserer Umgebung sichtlich beeinflusste oder gefärbte Musik geben kann und wird, die uns widerspiegelt – kann ich nicht beurteilen.“ „Nach wie vor wird es mein Bestreben sein, ungekünstelt das Siebenbürgische aus meinem Inneren zu sagen, soweit ich es erkenne.“

Diese Selbstbetrachtung Richters beginnt mit folgendem Passus:„Zu meiner Zeit wurde jedem Jungen, der auf die Hochschule zog, als elftes Gebot die Liebe und das Pflichtgefühl für Heimat und Volk mitgegeben. Es galt für selbstverständlich und ehrenhaft, nach Einsammlung von möglichst viel und vielseitigem Wissen in die Heimat zurück zu kehren, dem Volk zu dienen, . . .“ Unter diesem Vorzeichen begann auch Paul Richter sein Studium, zunächst zwei Jahre Medizin in Graz, um dann nach Leipzig auf das Königliche Conservatorium der Musik überzuwechseln.Im letzten Studienjahr (1899) hatte Richter auf Befürwortung seines Lehrers Samuel Jadassohn die Leitung des Leipziger „Weltlichen Oratorien-Vereins“ übernommen. Er leitete den 120 Sänger zählenden Chor zur großen Zufriedenheit seiner Mitglieder und des Publikums, so dass er nach Absolvierung des Konservatoriums das Angebot erhielt, in Leipzig zu bleiben. Es war das erste Mal, dass er versucht war, nicht wieder nach Hause zu kommen.Richter schlug das Angebot jedoch aus und kehrte in seine Heimatstadt zurück. Nach einem erfolgreichen, aber auch entbehrungsreichen Wirken in Kronstadt schreibt er in seinem Bericht („Aus meinem Leben“): „Heute, nach vielen Jahren, weiß ich, dass ich damals den falschen Weg ging.“

Unerschütterliche Heimatliebe

In Kronstadt war er zunächst Chormeister des Kronstädter Männergesangvereins (1900-1918), ab 1918 Leiter der Kronstädter Stadtkapelle und Dirigent der Kronstädter Philharmonischen Gesellschaft. Als solcher hat er das Kronstädter Musikleben entscheidend mitgeprägt und auf ein bis dahin nicht erreichtes Niveau gehoben. Trotzdem war er nicht auf Rosen gebettet. Die Kronstädter Rezensenten seiner Konzerte haben seine Verdienste nur zögernd anerkannt. Sichtlich irritiert, schreibt Richter 1923 in einer Entgegnung auf eine Zeitungskritik: „In Kronstadt kommt es nicht darauf an, was geboten wird, sondern wer es bietet.“ Darüber hinaus war auch seine finanzielle Lage immer bedrückend.

Aus Amerika, wohin er 1925 eine längere Reise unternahm, schreibt er an seine Frau in Kronstadt: „Arme Adele! Du weißt aber nicht, wie sehr ich unter der ewigen Misere, die du mitmachen musst, leide . . . Hierzubleiben kann ich mich nicht entschließen, obwohl ich in zwei Jahren bestimmt 1 Million hätte. Aber dann? Dann ist zu Hause alles abgeschnitten! Lieber meine Philharmoniker!“

1928 erhält Paul Richter einen Ruf als Leiter der Meisterklassen für Komposition und Dirigieren am Pädagogium der Tonkunst in Dresden. Auch dieses Angebot hat er zugunsten seiner Tätigkeit in Kronstadt ausgeschlagen.

1929 wurde er in Deutschland als Komponist und Dirigent groß gefeiert. Am Höhepunkt seiner Erfolge schreibt er an seine Frau Adele: „Alles in Allem, bis jetzt, unberufen, riesige Erfolge.“ Dann aber: „Es ist alles umsonst: Wenn man hier mitten drin steht, kann man Allerlei machen. Bei uns ist man begraben…“.

Angesichts solcher Anerkennung in Deutschland, bei gleichzeitiger Unzufriedenheit mit seinem Status in Kronstadt, fragt man sich: Was hat Paul Richter bewogen, in der Heimat zu bleiben? Am Ende seiner Selbstbiographie lesen wir:„Dass ich (mich) unter den oben geschilderten Verhältnissen oft und oft während der 25 Jahre meiner Tätigkeit versucht fühlte, reuevoll den lockenden sich bietenden Gelegenheiten zu folgen, und die Heimat zu verlassen, ist ja begreiflich. Vielleicht würde ich auch jetzt noch derartigen Gedanken u. Lockungen Folge leisten, – wenn ich unsere Berge, oder nur ein Stückchen meiner Heimat, mitnehmen könnte! So aber bin ich zu sehr mit ihnen verwachsen u. wurzele mit meinem Herzen zu sehr in dieser Heimat – selbst, vielleicht ohne dass ich es recht weiß – in den Menschen derselben.“

Überschatteter Lebensabend

1935 wurde Paul Richter zum Leiter des Musikvereins Hermania gewählt, damals der komplexeste Musikverein Siebenbürgens. Aus Krankheitsgründen musste er die Leitung des Vereins ein Jahr später wieder aufgeben. 1939 übersiedelte er nach Neustadt im Burzenland, um dort seinen Lebensabend zu verbringen. Materielle Sorgen, eine zerrüttete Gesundheit sowie die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges haben seinen Lebensabend überschattet. Richters letztes großes Werk, die „Variationen über eine Legende für Klavier und Orchester“ op. 121 wurde 1943 von Walter Schlandt und Victor Bickerich mit großem Erfolg uraufgeführt. Der Altmeister erlebte dabei noch einmal einen nicht enden wollenden Applaus.

In einem seiner letzten Briefe schreibt Paul Richter an Franz Xaver Dressler:

„Lieber Freund Xaver! Das Klavierkonzert (Partitur) ist durch den Leichtsinn des Arnold Kieltsch, der es auf dem Aufboden seiner Hausfrau in Berlin unterbrachte und herunterkam, ohne sich weiter darum zu scheren, wahrscheinlich verloren gegangen (zerbombt) und ich habe kein Duplicat! Das Stimmen-Material zu den Variationen lag im Archiv der Kronstädter Philharmonischen Gesellschaft. In dies drangen die „Roten“ ein u. schmissen aus den Kästen die ganzen Noten zum Fenster hinaus! Dort ist eine Menge meiner Sachen, ohne Duplicat, elend verloren gegangen! – Ich habe Pech u. hinterlasse wenig von meinen Sachen!“ . . . „bin aber durch den Verlust meiner Kinder und durch das, was sich hier abspielt mit den Nerven so herunter, dass ich schier irrsinnig geworden bin . . .“

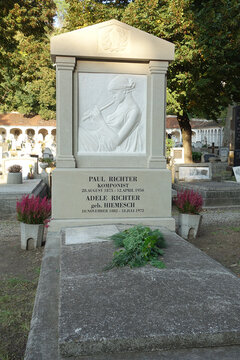

Paul Richter starb am 16. April 1950. Unter großer Anteilnahme wurde er in der Bartholomäer Kirche verabschiedet und am Kronstädter Innerstädtischen Friedhof beigesetzt.

Nachlass akribisch dokumentiert

Zum Schluss noch ein Wort zu Richters Nachlass. In den frühen 1970er Jahren wurde dieser von Hans Peter Türk gesichtet und geordnet. Als Vorarbeit für seine Monografie („Paul Richter“, Kriterion-Verlag, Bukarest, 1975) stellte Türk ein Verzeichnis aller Kompositionen zusammen, in dem wichtige Daten zu den einzelnen Werken (Titel, Besetzung, Entstehungszeit, Widmungen, Uraufführung, erhaltene Originale und Kopien u. a.) sowie die Incipits der Werke und der einzelnen Sätze als Noten angegeben sind. Dieser Katalog („Catalogul creației lui Paul Richter”, Cluj 1974) ist heute ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die sich über Richters Oeuvre kundig machen wollen. 1974 wurde der so geordnete Nachlass von Türk im Beisein von Paul Richters Sohn Wilhelm dem „Muzeul Muzicii Brașovene” (heute „Muzeul Casa Mureșenilor”) übergeben. Dann kam die Zeit, als im Zuge des immer rigideren Kommunismus der Zugang zu staatlichen und kirchlichen Archiven der Allgemeinheit, ja sogar ausgewiesenen Historikern, verwehrt wurde. Aus diesem Grund bedauerte man damals in sächsischen Kreisen, dass der Nachlass von Paul Richter an den rumänischen Staat übergeben worden war. Doch nach dem Ende der roten Diktatur wurde Richters Nachlass in mehreren Schüben von Mitarbeitern des Museums archiviert. Er ist nun öffentlich zugänglich. Da das Archivieren nicht nur durch Musikfachleute geschah, wurden Stücke verschiedener Komponisten hier vermischt eingeordnet, was das Auffinden einzelner Werke Richters bisher immer erschwerte. In letzter Zeit hat der Verfasser dieser Zeilen eine Konkordanz zwischen dem Werkverzeichnis von Hans Peter Türk und den Signaturen in der „Casa Mureșenilor” hergestellt. Auf diesem Streifzug durfte ich alle Manuskripte und Briefe Paul Richters in Händen halten. Heute sind wir froh, dass Paul Richters Nachlass an öffentlicher Stelle für jedermann zugänglich ist. Man wird von den Mitarbeiterinnen des Hauses freundlich empfangen und kann auf Wunsch jedes Werk des Komponisten einsehen und kopieren lassen. Es liegt an den ausübenden Musikern, die dort aufbewahrten Schätze auch zu verwerten.

In Türks Werkverzeichnis sind alle bekannten Kompositionen Paul Richters aufgelistet. Es befinden sich aber nicht alle im archivierten Nachlass. Immer wieder ist vermerkt, dass etliche verloren seien. Es besteht die begründete Hoffnung, dass sich einige der als verloren geführten Werke dennoch hier und dort im Privatbesitz erhalten haben. Es wäre sinnvoll, wenn diese Werke den Weg zurück in Richters Nachlass fänden.