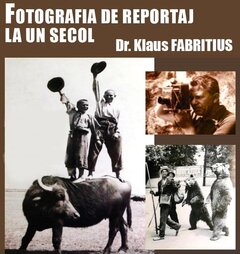

Nach zahlreichen Fotoausstellungen im Bukarester Kulturhaus „Friedrich Schiller“ und der Veröffentlichung einer Reihe von Bildbänden hat Dr. Klaus Fabritius – Biologe, Forscher, Dozent an der Fakultät für Landwirtschaftswissenschaft in Bukarest, Vorsitzender des Regionalforums Altreich im Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) und allen auch als leidenschaftlicher Hobbyfotograf und Mitgründer des Leica-Fotoclubs des DFD Bukarest bekannt – einen besonderen Vortrag im Schillerhaus zum Thema „Ein Jahrhundert Pressefotografie“ gehalten. Darin griff er nicht nur das Kernthema auf, sondern erläuterte kurz auch die Geschichte der Fotoapparate und die Entwicklung ihrer Bestandteile im Laufe der Zeit.

Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es zwar Bilder in den Zeitungen, aber sie waren statisch und zeigten keine sich bewegenden Gegenstände oder Personen. „Im Pressebereich kommt es jedoch darauf an, den Moment, den Schnappschuss festzuhalten“, betonte Dr. Fabritius. Wegen der sehr langen Belichtungszeit, die die Fotografie zu ihren Anfängen benötigte und wegen der Größe der ersten Fotoapparate, erschien die Pressefotografie erst später, infolge einer Reihe von technischen Innovationen.

Technische Voraussetzungen

Erforderlich waren folgende technische Voraussetzungen: eine leicht zu tragende Kamera für Berichte vor Ort oder Dienstreisen, ein lichtstarkes Objektiv, um die Belichtungszeit zu verkürzen (später kam der Blitz, zuerst als Magnesiumstreifen, die angezündet wurden, um ein starkes Licht zu erzeugen, dann als Zubehör) und Materialien mit hoher Lichtempfindlichkeit.

Auf den Rahmen des Gerätes wurde eine Glasplatte aufgebracht, auf der sich die lichtempfindliche Emulsion befand. Das Gerät verfügte nicht über eine einzige Linse, sondern über ein Objektiv, das aus mehreren Linsen bestand. Heutzutage verfügen die Objektive von Hochleistungsgeräten über 16 bis 24 Linsen.

Die lichtempfindliche Emulsion wurde erstmals 1871 auf eine Kupferplatte aufgetragen, dann auf Glas, 1884 auf Papier und dann 1889 auf Zelluloid.

Der Flachfilm wurde in Fotostudios verwendet, doch später setzte sich der von George Eastman, dem Gründer von Kodak, erfundene Rollfilm auf dem Markt durch. Die Kodak-Kamera Nr. 1 erschien im Jahr 1900.

Der am häufigsten verwendete Rollfilmtyp ist das 61,7 Millimeter breite 120er-Modell, das von Kodak für seine Fotokamera Brownie Nr. 2 im Jahr 1901 hergestellt wurde. Ursprünglich für Amateurfotografen erfunden, wurde das 120er-Modell im Laufe der Zeit auch von professionellen Fotografen bis zum Zeitalter der digitalen Fotografie genutzt.

1912 baute der deutsche Erfinder und Fotograf Oskar Barnack, Mitarbeiter der 1869 von Ernst Leitz gegründeten Leica Camera AG, eine Kleinformat-Kamera. Er fertigte drei Prototypen an, die erst nach dem Ersten Weltkrieg in Massenproduktion hergestellt wurden. Diese verwendeten eine andere Art von Film, der im Volksmund als „Leica-Film“ bekannt ist. Er wurde vom Kinofilm abgeleitet und war im Format 24x36 mm mit 36 Bildern erhältlich.

Die bekanntesten Filmmarken sind Kodak, Ilford und AGFA, die ihren Namen nach der Deutschen Teilung 1949 in der DDR zu ORWO ändern musste.

Pressekameras

Zu den ersten von Fotojournalisten verwendeten Kameras und der offiziellen Kamera der deutschen und österreichischen Wehrmacht im Ersten Weltkrieg gehörte eine Goerz-Tenax-Balgenkamera. An einer ähnlichen mitgebrachten Balgenkamera beschrieb Dr. Fabritius die Vorbereitungsschritte und den Vorgang des Fotografierens.

Die Marke Goerz wurde nach dem Ersten Weltkrieg von Carl Zeiss übernommen. „Das Objektiv verfügte über einen 5-Blatt-Verschluss, der die Belichtungszeit auf 250stel Sekunden und später auf 500stel Sekunden reduzierte. Die Millisekunden-Belichtungszeit kam später, heute liegt sie bei 8000stel Sekunden“, erklärte er. „Auch Makrofotografie ist mit dieser Kamera möglich, da sie über einen Doppelboden verfügt, der sich herausnehmen lässt und die Brennweite des Objektivs auf das Doppelte verlängert werden kann, wenn das Bild 1:1 erscheint“.

Dr. Klaus Fabritius erzählte, sein erstes Foto sei ein Porträt seiner Großmutter gewesen. Dieses habe er als Schüler der 5. Klasse mit einer ähnlichen Kamera, einer Voigtländer Avus, aufgenommen.

Kodak erfand nicht nur den Rollfilm, sondern auch die erste Kamera für Amateurfotografen, die in der gesamten Zwischenkriegszeit zum Einsatz kam. Dies war das Kodak-Box-Modell, das mit einer Linse auf der Vorderseite (später durch ein sehr einfaches Objektiv ersetzt), einem kleinen Sucher für Hoch- oder Querformat versehen war und einen 6x9-mm-Rollfilm mit 8 Bildern verwendete. Um die Größe für den Transport zu reduzieren, war bei diesen Geräten der Balg, der die Brennweite des Objektivs sicherstellte, faltbar.

„Während im Ersten Weltkrieg die offizielle Kamera der Armee eine Goerz war, so war es im Zweiten Weltkrieg eine Leica III g, die über einen Entfernungsmesser, ein Objektiv und einen Verschluss nicht mehr mit Lamellen, sondern mit einem Vorhang verfügte. Für die damalige Zeit handelte es sich um ein hochentwickeltes Gerät“, unterstrich Dr. Fabritus.

Leica-Kameras sind bis heute Leistungskameras geblieben, mit einem sehr guten und beliebten Objektiv, hob er hervor. „In der Welt der Sammler sind Leica-Geräte die begehrtesten. Einer der drei Ur-Leica-Prototypen wurde letztes Mal für zwei Millionen Euro versteigert!“

Außerdem wurde daran erinnert, dass es zwischen der Leitz-Optik und Zeiss-Optik schon immer Konkurrenz gegeben habe. Beide Unternehmen stellten neben Kameras auch Mikroskope und Militäroptik her.

Im Bereich der Pressefotografie muss unbedingt die Rolleiflex erwähnt werden. Hierbei handelte es sich um eine von Druckereien für Zeitungsbilder bevorzugte 6x6-mm-Filmkamera mit zwei Objektiven, einem zum Zielen und einem zum Fotografieren, sie war die von Reportern nach dem Zweiten Weltkrieg am häufigsten verwendete Kamera, bis die Sicherheitsmaßnahmen im Umfeld von Politikern einen größeren Abstand zur Presse erforderten und zum Aufkommen von Teleobjektiven führten.

Der Mann mit tausend Augen

Der erste bedeutende Fotojournalist in Rumänien war Iosif Berman, geboren in einer rumänischen Familie jüdischer Herkunft. Er war Kriegsfotograf im Ersten Weltkrieg und arbeitete als Fotojournalist für die auflagenstärksten Zeitungen an der Seite der Journalisten Filip Brunea-Fox und Geo Bogza. Seine Fotos erschienen in fast allen wichtigen Zeitungen und Zeitschriften: „Gazeta Ilustrat˛“, „Ilustra]iunea Român˛“, „Adev˛rul“, „Diminea]a“, „Universul“ sowie in der ausländischen Presse, in „The New York Times“ und „National Geographic“. Er hielt mit der fotografischen Linse unzählige vom Rumänischen Königshaus organisierte Veranstaltungen, Bälle, Empfänge, aber auch Porträts von Persönlichkeiten, Politikern, malerischen Figuren aus Städten oder Dörfern, Schnappschüsse des alltäglichen Straßenlebens sowie Demonstrationen, Volksversammlungen und religiöse Wallfahrten fest. Sein Archiv enthält etwa 10.000 Glasplatten mit Fotonegativen.

Geo Bogza nannte Berman den „Mann mit tausend Augen“ und der Soziologe Dimitrie Gusti den „Co-Autor des Images des rumänischen Dorfes und Bauern“, weil er ihn in den Zwischenkriegsjahren mit seinen Studentengruppen begleitet hatte, um das rumänische Dorf zu dokumentieren.

Die klassische Fotografie ist heutzutagei mmer noch nicht vollständig durch die digitale ersetzt worden. Im Handel sind noch Rollfilme erhältlich, es gibt immer noch Profis, die Film und Fotostudio nutzen, doch die digitale Fotografie, einschließlich der Smartphones, hat enorme Fortschritte gemacht und ein leistungsstarkes Gerät kann nun den Realismus von 24x36-mm-Bildern übertreffen.