Antisemitismus ist keine Sache der Vergangenheit. In einer Fernsehdokumentation über den Antisemitismus im heutigen Deutschland („Hey, ich bin Jude! - Jung. Jüdisch. Deutsch“ von Jan Tenhaven, am 9. November 2020 im ZDF) erklärten die Interviewpartner auf die Frage, was sie bei antisemitischen Vorfällen am meisten verletzt hätte: „Das Schweigen der anderen“. Dabei stünden die potenziellen Helfer heute auf der richtigen Seite des Gesetzes, müssten keine Verfolgung durch den Staat befürchten.

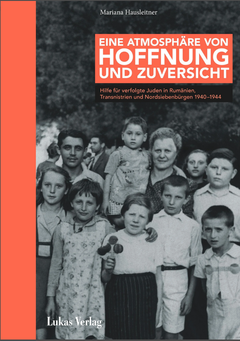

„Stille Helden“ heißt die Gedenkstätte in Berlin über die Rettung von Juden in ganz Europa, die zugehörige Dauerausstellung konnte erst im Oktober 2020 eröffnet werden. Hervorgegangen aus einem Forschungsprojekt und in Zusammenarbeit mit Yad Vashem, der „Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des Staates Israel im Holocaust“, fungiert sie auch als Herausgeber der Publikation von Mariana Hausleitner „Eine Atmosphäre von Hoffnung und Zuversicht – Hilfe für verfolgte Juden in Rumänien, Transnistrien und Nordsiebenbürgen 1941-1944.“

Die Besonderheit dieser Studie

Den Ehrentitel „Gerechter unter den Völkern“ verleiht Yad Vashem seit 1963 nach strengen Kriterien: Die Geehrten sollen keinerlei Gegenleistung für ihre Hilfe verlangt haben, ein persönliches Risiko eingegangen und nichtjüdischer Herkunft sein, und ihre Tat muss durch Zeugen oder Dokumente einwandfrei belegt werden können. Demnach kommen für Rumänien und auf dem Gebiet der heutigen Moldau kaum 200 von Yad Vashem anerkannte Helfer zusammen, gegenüber bis zu 380.000 im Holocaust getöteten Juden.

Dieses Ergebnis gibt aber nur verkürzt wieder, welche Hilfe möglich war und auch gewährt wurde. Laut Hausleitner ist dies einerseits dem Forschungsstand geschuldet, denn eine breite Aufarbeitung auch unter Einbeziehung der rumänischen Quellen setzt eigentlich erst nach der Veröffentlichung des Berichts der vom rumänischen Staat beauftragten sogenannten Wiesel-Kommission ein. 2004 veröffentlicht, wurde hier zum ersten Mal geklärt, welche Verantwortung Rumänien für den auf seinem damaligen Territorium verübten Holocaust an Juden und Roma zukommt. Zum anderen beschreiben die in Yad Vashem streng angelegten Kriterien nur unzureichend das Spektrum der Rettung verfolgter Juden. Hausleitners Studie verfolgt daher einen wesentlich breiteren Ansatz, ganz im Sinne der Gedenkstätte „Stille Helden“, der jüdische Organisationen, aber auch gescheiterte Versuche und alle Aspekte der Hilfen, die den Verfolgten gewährt wurden, einbezieht.

Programmatisch hierfür steht das Zitat des Titels „Eine Atmosphäre von Hoffnung und Zuversicht“, das sich auf den Besuch eines Vertreters des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Charles/Karl Kolb, in den Lagern und Ghettos in Transnistrien bezieht. Ein Besuch, der unabdingbar war, um breit angelegte Hilfsaktionen in die Wege zu leiten, und für dessen Zustandekommen sich politische und diplomatische Akteure, vor allem aber die Jüdische Hilfskommission in Bukarest, die allerdings der staatlich kontrollierten Judenzentrale (Centrala Evreilor din România) unterstand, und das für die Finanzierung wichtige American Joint Distribution Committee unermüdlich einsetzten. Auch Privatinitiativen, wie das jüdische Damenkomitee in Bukarest, trugen wesentlich dazu bei, das Schicksal der in Transnistrien gestrandeten jüdischen Waisenkinder zu verbessern.

Ebenso wenig würden die Taten des bisweilen als schillernde Persönlichkeit beschriebenen Siegfried Jägendorf vor der Kommission in Yad Vashem Berücksichtigung finden. Selbst deportierter Jude aus der Bukowina, gelang es ihm als ehemaliger k.u.k.-Offizier und Ex-Manager bei Siemens seine Fähigkeiten dafür einzusetzen, in den Lagern um Moghilev (Transnistrien) Fabriken aufzubauen und teilweise die Versorgung der Lager zu gewährleisten und somit viele Juden vor Schlimmerem zu bewahren.

Neben spektakuläreren Aktionen prominenter Unterstützer, die diplomatische Überredungskunst oder auch eigenmächtiges Handeln politisch Verantwortlicher erforderten – summarisch seien hier nur die Königinmutter Elena, der Schweizer Diplomat René de Weck oder der Päpstliche Nuntius in Bukarest Andrea Cassulo erwähnt –, gab es auch heroische Einzelaktionen oftmals namenlos gebliebener rumänischer und deutscher Soldaten, ukrainischer oder rumänischer Bauern. Selbst Mitarbeiter der Organisation Todt (OT), wie Konrad Schweser, Werner Bergmann oder Willi Ahrem, die unter der Führung der SS die berüchtigte „Todes-Autobahn IV“ von Lemberg in den Kaukasus errichteten, erwiesen sich als hilfreich. Manchmal waren es Blanco-Ausweise neutraler Staaten, die Leben retteten, oder auch nur eine nicht verschlossene Tür. Manche versteckten in ihren Häusern jüdische Nachbarn und verrieten auch unter Folter nicht deren Versteck, orthodoxe Priester schmuggelten Briefe oder setzten sich für Verfolgte ein.

Einordnung vieler widersprüchlicher Entwicklungen

Zum Verständnis der Hilfsaktionen, dem Schicksal der Helfer wie der Verfolgten ist eine historische Einordnung der politischen Prozesse unabdingbar, zumal die Volten rumänischer Politik in ihrer Haltung gegenüber der Verfolgung der Juden oft genug zu paradoxen Situationen führten.

So bieten die Eingangskapitel über „Die jüdische Minderheit in Großrumänien vor 1940“ (S. 12) oder zur Kollaboration mit dem deutschen Reich (ab S. 23), sowie die Erklärungen zu der Frage: Wer verhinderte 1942 die von der SS geplante Auslieferung der Juden aus Südsiebenbürgen?“ ( S. 101) das Fundament, um die Paradigmenwechsel der Politik Marschall Antonescus nachvollziehen zu können. Hierin liegt auch der Schlüssel zu dem Widerspruch, dass Juden in Bukarest und Südsiebenbürgen zwar diffamiert und marginalisiert, aber eben zumeist nicht deportiert und umgebracht wurden. Bis auf die berüchtigten Pogrome von Bukarest im Januar 1941 durch die Eiserne Garde und das Massaker von Jassy als Folge jüdisch-sowjetischer Verschwörungstheorien im Sommer 1941 fanden die meisten Juden der Bukowina, Bessarabiens und der Moldau in Lagern Transnistriens den Tod.

Einfach war die Situation z. B. in Kronstadt oder Bukarest deswegen nicht. Dies belegen u. a. das Dankesschreiben des Rabbiners David Sperber von 1944 an den Arzt Dr. Wilhelm Depner, der in seinem Spital viele Juden heimlich und unentgeltlich behandelt hatte. Dennoch konnten sich einige, insbesondere nach 1942, in diese Städte flüchten, und es war möglich, von hier aus, insbesondere aus Bukarest, halb verdeckt und halb mit Billigung der Behörden, Hilfe für die Verfolgten in den Lagern in Transnistrien etc. zu organisieren.

Paradox ist auch die Situation nach 1943, da auf der einen Seite Außenminister Mihai Antonescu bereits mit amerikanischen und englischen Stellen über die Emigration von Juden nach Palästina verhandelte (ab S. 139), nicht zuletzt um bessere Nachkriegsbedingungen zu erreichen, während ab 1944 britische Bomber die Hauptstadt angriffen und deutsche Hafenbehörden die Ausreisegenehmigungen erteilten. Allerdings, von den bisweilen anvisierten 75.000 Juden erreichten zwischen März bis August 1944 gerade einmal 2919 Juden Palästina.

Ganz anders sah es im benachbarten Ungarn und den von ihm besetzten Gebieten in der Nordbukowina aus. Die auf dem Rückzug befindliche deutsche Armee stürzte den eigentlich Verbündeten, Miklós Horthy, bevor er dem Beispiel Antonescus folgen konnte, und ersetzte ihn durch die fanatischen Pfeilkreuzler, die bis zur letzten Minute Juden erschossen oder in die Todeslager nach Ausschwitz deportierten. Eingepfercht in Ghettos von Großkarol/Carei, Großwardein/Oradea oder Klausenburg/Cluj hatten die meisten kaum eine Chance zu fliehen, dennoch gab es selbst in dieser Situation Einzelne, die Landsleute in Fässern versteckten, um sie über die Grenze zu schmuggeln. Rumänische und ausländische Diplomaten stellten Schutzbriefe aus, die eine Ausreise nach Rumänien und per Schiff nach Palästina ermöglichten. Eine der kontroversesten Fluchtaktionen war sicher die von Rezsö Kasztner, dem Zionisten, Journalisten und Juristen aus Klausenburg, der von Budapest aus mit der SS verhandelte, um ausgesuchte Juden gegen hohe Kopfgelder per Zug in die Schweiz emigrieren zu lassen. Nach zahllosen Verhandlungen und Behinderungen standen als Ergebnis gerade vielleicht 1670 gerettete den über 400.000 getöteten ungarischen Juden gegenüber. Später in Israel für diese Kollaboration „mit dem Teufel“ angefeindet, erlag er einem Attentat. Eine objektivere Darstellung seiner Motive und der wahnwitzig anmutenden Aktion erfolgte erst in jüngster Zeit und wird hier detailliert aufgerollt.

Kontroversen um die Beurteilung des Holocaust bis in jüngste Zeit

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es keine adäquate Aufarbeitung der Verbrechen und keine gebührende Anerkennung der Retter jüdischen Lebens.

Manche, etwa Viorica Agarici, die den Deportierten aus Jassy beherzt zur Seite stand (geehrt in Yad Vashem 1983), oder der Czernowitzer Bürgermeister und Anwalt Traian Popovici (seit 1969 in Yad Vashem geehrt), der an der Rettungsaktion von 2000 Juden seiner Stadt beteiligt war, spielten bereits in den Prozessen unmittelbar nach Kriegsende gegen die Gruppe um Marschall Ion Antonescu und seinen Außenminister Mihai Antonescu eine Rolle. Wegen „falscher Klassenzugehörigkeit“ oder weil in der stalinistischen Ära Juden generell der Kollaboration mit den USA verdächtigt wurden, gerieten sie in Vergessenheit und wurden erst in jüngster Zeit wieder rehabilitiert. Ebenso konnte erst kürzlich der Beitrag des deutschen Generalkonsuls in Jassy, Fritz Schellhorn, bei der Rettungsaktion der Czernowitzer Juden näher beleuchtet werden. Fritz Schellhorn stand bei General Antonescu in hohem Ansehen wegen seines Einsatzes für Rumänen während der sowjetischen Besatzung der Nordbukowina 1940, und konnte so seinen Einfluss zugunsten vieler internierter Juden geltend machen.

Nach der kurzen Nachkriegsphase mit den Kriegsverbrecherprozessen – die mehr einer Abrechnung mit den antisowjetischen Kräften als einer Verurteilung der Judenvernichtung dienten – gerieten genau jene Hilfsorganisationen und ihre Vertreter unter Beschuss, die die Juden in Transnistrien unterstützten hatten und sich dabei ausländischer, d. h. angloamerikanischer Finanzmittel bedient hatten. Statt nach Transnistrien deportiert, wurden sie nun in dem berüchtigten Gefängnis in Sighet inhaftiert. Rabbiner, Zionisten oder auch orthodoxe oder katholische Priester landeten dort. Die meisten Juden emigrierten, oft, wie die Deutschen aus Rumänien, nicht ohne den rumänischen Staat hohe Kopfgeldprämien zu zahlen. Auch nach dem Ende der kommunistischen Ära war für über 10 Jahre an eine Aufarbeitung nicht zu denken. Der Kult um Marschall Antonescu als antikommunistischem Kämpfer und Judenretter ließ eine Klärung um die Verbrechen in Transnistrien nicht zu.

Welche Verwerfungen und Fehlinterpretationen sich daraus ergeben, zeigt der Fall des Prof. Raoul Șorban und des Rabbiners Moshe Carmilly-Weinberger, der von Hausleitner akribisch aufgeklärt wird. Der Bericht über eine wohl eher fiktive Rettungsaktion von 51.000 rumänischen Juden aus Ungarn sollte neben dem persönlichen Prestige der Protagonisten vor allem der Verstärkung antiungarischer Sentiments dienen – eine Geschichte, die bis in die Gegenwart hinein für Unruhe sorgt.

Erst der außenpolitische Druck durch die westlichen Bündnisse ermöglichte die Einberufung der „Internationalen Kommission zur Erforschung des Holocaust in Rumänien“ unter der Leitung von Nobelpreisträger Elie Wiesel. Trotz des hohen Grades an Verlusten von Zeitzeugen und Dokumenten gibt es doch noch umfangreiches Material, das gesichtet und bewertet werden kann, wie nicht zuletzt diese Studie belegt, die neben den säuberlich recherchierten vielfältigen Zeugnissen reiches Bild- und Dokumentmaterial anschaulich präsentiert.