Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Cotroceni, das Viertel mit dem Präsidentensitz, nach einem Wald benannt wurde, in dem sich früher Verbrecher versteckten? Oder, dass sich Băneasa auf die Frau eines Politikers mit dem türkischen Titel „Ban“ bezieht? Dass man in Colentina einst durch den Schlamm stapfen musste, in Vitan Kühe weideten und der weiße See, Balta Albă, an die Pest erinnert, wo man die Toten mit Kalk bedeckt in einer Massengrube verscharrte und sich nach jedem Regen ein weißer Tümpel bildete...

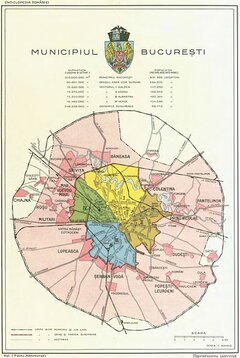

Die Namen der Stadtteile und -viertel erzählen über die Entstehung der Hauptstadt Bukarest, die sich seit ihrer Gründung im 15. Jahrhundert unter Vlad dem Pfähler stark erweitert und zahlreiche umliegende Ortschaften verschluckt hat, wobei die Namen der neuen Stadtviertel oftmals auf diese, die dortigen Großgrundbesitzer oder auf die Berufe, die dort ausgeübt wurden, zurückgehen. Andere Namen wiederum erinnern an Schlachten, Truppen, Freiheitskämpfer, beziehen sich auf Handelsstädte, Fabriken oder die Topografie...

Kampfhandlungen

Vor seinem Einmarsch in Bukarest hat der rumänische Revolutionär Tudor Vladimirescu vor dem westlichen Eingang in die Hauptstadt campiert, um danach über den „Weg zum Camp“ (rumänisch: „Drumul Taberei“) die Hauptstadt einzunehmen. Bis ins frühe 20. Jahrhundert war dieser Bereich bis zum Dâmbovița-Fluss eher für Soldaten und die Kavallerie reserviert. Ebenfalls an Vladimirescus Truppen erinnert der Panduri-Bezirk: Auch wenn die Dorobanți Armeetruppen waren, bezieht sich der gleichnamige Bezirk auf die Helden des Unabhängigkeitskrieges, dessen Sieg im Bereich Victoriei gepriesen wird. An die spätmittelalterlichen Fußtruppen erinnert der Stadtteil Ferentari, auch wenn einige Historiker die Herkunft des Begriffes aus dem Lateinischen erklären wollen. Das abseits gelegene Stadtviertel Militari hingegen erhielt seinen Namen von den modernen dortigen Militäranlagen.

Ortschaften

Der Bezirk Rahova verdankt seinen Namen ebenfalls dem Unabhängigkeitskrieg von 1876-1878: Die einstige Craiova-Straße erhielt den Namen der bulgarischen Donauortschaft Rahova, wo die rumänische Armee gekämpft hat. Auch andere Straßen und deren Bezirke wurden nach Schlachtfeldern des Unabhängigkeitskriegs umgetauft, etwa Grivița oder Plevnei.

Die Stadtteile Olteniței oder Giurgiului liegen an der Ausfahrt zur jeweiligen gleichnamigen Ortschaft.

Über den Namen Dristor wird noch gestritten: Einige Historiker sehen die Erklärung in der nahen Ausfahrt zur Handelsstadt Dârsta (heute Silistra, Bulgarien), andere versuchen, den Begriff auf dem Namen der Schleifsteine (rumänisch „dâstă“) zurückzuführen, auf denen dort Filz hergestellt wurde.

Die berühmteste Straße der Altstadt, Lipscani, trägt den Namen der Deutschen Handelsstadt Leipzig (rumänisch „Lipsca“). Dort haben sich auch rumänische Händler mit Waren eingedeckt, die dann auf der Lipscani feilgeboten wurden.

Persönlichkeiten

Im Jahr 1765 ließ der Bukarester Arzt Spiridon Krstofi eine Kirche auf einem kleinen Hügel bauen, die er mit seinem Spitznamen bedacht hat: Spirea (bzw. Spirea Veche). Später wurde der Name auf den gesamten Bereich des Hügels rund um die Kirche angewandt: der Hügel des Spirea (Dealul Spirii).

Ghencea ist ein älterer Begriff und geht auf den Namen eines osmanischen Leiters albanischer Abstammung der Fürstengarde im 18. Jahrhundert zurück, Ghenciaga, der eine Kirche (Biserica Ghencei) auf seinem Anwesen gebaut und somit den Namen der Siedlung geprägt hat.

Berceni erinnert an den Grafen Miklós Bercsényi, der auf dem Rückweg nach Budapest am Anfang des 18. Jahrhunderts für längere Zeit hier Halt gemacht haben soll. Das gleichnamige Stadtviertel ist aber erst Jahrhunderte später, in den späten 1960er Jahren, entstanden.

Die bereits im 16. Jahrhundert bekannte Familie Julești oder Giule erkennt ihren Namen im Stadtbezirks Giulești im Nordwesten der Hauptstadt wieder. Auf der Straße zu deren Landgut, die den Familiennamen auch heute trägt (Calea Giulești) lagen auch mehrere gleichnamige Dörfer, etwa das der in der Landwirtschaft tätigen Zigeuner, Giulești-Țigănie, oder das Dorf der Handwerker jenseits der Donau, Giulești-Sârbi. Und die Familie Dudești hatte ihren Besitz im Südosten der Stadt, im Bereich des jetzigen gleichnamigen Stadtviertels.

An die Frau des einflussreichen Politikers mit dem Titel „Ban“, Dimitrie Ghica, erinnert der Stadtteil Băneasa, das Grundstück der „Frau des Bans“.

Weiter südlich erstreckten sich die Liegenschaften der Florești-Familie, wo sich das Stadtviertel Floreasca entwickelt hat.

Und an die Frau des hohen Beamten Damaris, die Landgutbesitzerin Maria Damaris, erinnert das Stadtviertel Dămăroaia, deren Grundstück nach dem Unabhängigkeitskrieg den Veteranen zugeteilt wurde. Auch im derzeitigen Stadtviertel Apărătorii Patriei haben Veteranen jeweils 5000 Quadratmeter als Dank nach dem Ersten Weltkrieg erhalten.

Der derzeit als Busbahnhof bekannte Bereich Filaret erinnert an den Bischof Filaret II., dessen Name auf das Grundstück der Kirche übertragen wurde. Die von ihm angelegte Trinkwasserquelle galt im späten 18. Jahrhunderts als reinste der Stadt. Ebenfalls in diesem Bezirk wurde der erste Bahnhof Bukarests gegründet (1869), drei Jahre vor dem Nordbahnhof.

Natürlich haben auch die Kommunisten ihren neuen Stadtvierteln markante Namen geben wollen, einerseits historische, wie im Falle der Bezirke Ștefan cel Mare oder Mihai Bravu, die an mittelalterliche rumänische Fürsten erinnern, aber auch die traditionellen Helden der Arbeiterklasse wurden gewürdigt, z. B. Alexandru Moghioroș oder Leonida Sălăjan (der Begriff könnte aber auch vom rumänisierten Landgutbesitzer Leon Szilaghi, genannt Sălăjan, her rühren), oder aber sie erinnern an wichtige Daten, siehe 1 Mai (Internationaler Tag der Arbeit) oder 13 Septembrie (Tag der Bukarester Schlacht am Spirii-Hügel).

Berufe und Topografie

Auch Berufe haben die Stadtteile geprägt. In Vitan gingen die Kühe (rumänisch „vită”) auf die Weide. Und die mit der Rinderzucht befassten Personen wohnten im Bereich Văcărești (auch wenn einige Historiker den Begriff auf den Namen der berühmten Văcărești-Familie zurückzuführen versuchen). Der auswärts gelegene Viehmarkt der Hauptstadt wurde noch im vorigen Jahrhundert als umzäumter Viehhof („oborul de vite“) beschrieben , daher auch der jetzige Name: Obor. Bis 1870 wurde der Bereich nicht nur für den Handel, sondern auch für Hinrichtungen am Galgen benutzt.

An das große Sägewerk im Norden der Hauptstadt erinnert heute noch der Name des dortigen Sees und Bezirkes Herăstrău, eine Ableitung des rumänischen Begriffs für Säge: „fierăstrău“. Und auf die Frischwasserlieferung der Hauptstadt geht der Name des Stadtteils Cișmigiu zurück: der einstige Teich lag in der Nähe der Liegenschaft von Dumitru Siulgibasa, der für die Bukarester Wasserspender (rumänisch „cișmea“) zuständig war.

Über die jungen Wälder (rumänisch „crâng“) die sich einst bis zum Eingang der Hauptstadt erstreckt haben, sprechen Stadtviertel wie Crângași. Gleichzeit erzählen Historiker, dass die Wälder auch sehr dicht waren und den Gesetzlosen oftmals Schutz boten. Darauf scheint der Name des Stadtviertels Cotroceni zu beruhen, ein Wald, der bis zu dessen Ankauf um 1660 eher als gefährlich galt, und den man durchstöbern musste (rumänisch „a cotroci“), um die Flüchtigen vor das Gesetz zu bringen.

Die matschige Gegend im Osten der Hauptstadt, wo Fürst Matei Basarab die Türken besiegt haben soll, wurde oftmals wörtlich so beschrieben: „dort im Matsch“, rumänisch „colea în tină”, also Colentina. Unweit davon, auf dem Besitztum der Fürstenfamilie Ghica, lag ein schöner See, umgeben von einem Wald mit vielen Linden (rumänisch „tei“) – heute der Stadtteil Tei. Ähnlich ist es auch zum Namen des Stadtviertels Pajura gekommen: Vor den 1960er Jahren nisteten in den dortigen Wäldern zahlreiche Steinadler, im Volksmund „pajură“ genannt. Und der Begriff Chitila stammt aus den slawischen Sprachen und heißt „die Ortschaft abseits des Wassers“.

Der „Weiße Teich“ (Balta Albă) soll seinen Namen vom weißen Kalk erhalten haben: Er geht auf ein ehemaliges Massengrab zurück, wo zur Zeit der Pest von 1812-1813 die Toten mit Kalk bestreut und begraben wurden, wobei sich bei Regen in der dortigen Senke ein kleiner Teich mit weißem Wasser ansammelte. Eine weniger dramatische Erklärung geht auf einen Gastwirt namens Petre zurück, der vor rund 150 Jahren sein Gasthaus nach der glitzernden Sonne im Teich benannt haben soll.

Der Stadtteil Aviatorilor ist der Statue der Helden der Luftfahrt gewidmet, die von König Carol II. zu Ehren der Verdienste der rumänischen Piloten gestiftet wurde. Auf ein Monument soll auch der Name des Stadtteils Chibrit zurückzuführen sein, ein Obelisk, der von den Bewohnern spaßhaft „Zündholz“ (rumänisch „chibrit“) genannt wurde. Stadtteile wie Gara de Nord (Nordbahnhof) oder Foișorul de foc (Wasserturm) übernahmen ihre Namen vom entsprechenden Bauwerk.

Neuere Namen

Die Zementfabrik Titan und die Industrieplattform Timpuri Noi haben die Namen der anliegenden, im Kommunismus erbauten Wohnblockviertel beeinflusst. Wenige wissen jedoch, dass die beiden Industrieanlagen bereits seit den 1920er Jahren, bzw. die zweite bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts im Betrieb waren (die Lemaitre-Fabrik), bzw. dass die dortigen Arbeiter in kleinen Häusern in den umliegenden Vierteln lebten.

Die Systematisierung Bukarests in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat zur Änderung des Stadtbezirks „Untere Ziegelmacher“ und einer Umwandlung einer alten Stadtdeponie in den wunderschönen Park Tineretului geführt. Fast zur gleichen Zeit (1970) wurde von den Jugendlichen der anliegenden Schulen und Fabriken der Park organisiert und der Kinderpalast gebaut.

Der Stadtteil Bucureștii Noi, das „Neue Bukarest“, geht auf den Traum des Politikers, Händlers und zukünftigen Leiters der Rechtswissenschaftshochschule Nicolae Basilescu zurück, eine komplett neue Stadt nach amerikanischem Modell zu gründen. Die für damalige Verhältnisse innovative Städteplanung gilt heute als historisches Monument.

Die erste moderne öffentliche Städteplanung in den 1930er Jahren scheint im Osten der Stadt stattgefunden zu haben, wobei der Name des Stadtviertels Iancului an den rumänischen Revolutionär Avram Iancu erinnert. Gleich anbei wurden im Stadtviertel Vatra Luminoasă Sozialwohnungen für Arbeiter gebaut, danach mit sowjetischem Baustil experimentiert, um in den 60er Jahren die jetzigen Wohnblocks zu errichten. Für die gehobene Mittelklasse errichtete die Gas- und Elektrizitätgesellschaft in der Zwischenkriegszeit das elegante Stadtviertel Jianu, ebenfalls nach Iancu benannt.

Das Studentenviertel Regie übernimmt seinen Namen von der dort ansässigen Staatlichen Monopolbehörde „Regia Monopolurilor Statului“, welche zahlreiche in Konkurs gegangene Betriebe des Geschäftsmannes Effingham Grant in diesem Stadtteil übernimmt. Auch heute erinnern die engen Gassen in der Gegend an die Arbeiter der unterschiedlichen Fabriken, wobei das Studentenviertel und die Wohnblocks erst nach den 60er Jahren gebaut wurden.

Andere Ethnien

Das Jüdische Viertel (Cartierul Evreiesc) oder das Armenische Viertel (Armenească) sind selbstbeschreibende Begriffe. Der Name des Stadtviertels Pantelimon stammt von einer Kirche, gestiftet 1735 von einem Griechen im Südosten Bukarests.

In der Altstadt gab es eine „deutsche Gasse“ (heute Smârdan-Straße) und in der Nähe der Kirche Heiliger Sava waren die Ungarn angesiedelt.

Weiter östlich, wo derzeit der Izvor-Park und das Parlamentsgebäude liegen, gab es bis Anfang des 19. Jahrhunderts, vor der neuen Städteplanung und vor der Gründung des albanischen Staates, ein Stadtviertel der Albaner.

Die Bulgaren (meist Katholiken) waren eher im Süden der Hauptstadt ansässig, im Bereich der jetzigen Ortschaft Popești-Leordeni, wobei Serben vor allem im Norden wohnten (siehe das Dorf Giulești-Sârbi).

Es gab aber auch Schotten, Schweizer, Briten, Franzosen, sowie andere Nationalitäten um 1900, die als Handwerker und Händler in Bukarest lebten, erklärt Historiker Adrian Majuru, Direktor des Bukarester Geschichtsmuseums.