Wie war es wohl, in Siebenbürgen im Jahr 1818, im einfachsten sächsischen Bildungsinstitut, der evangelischen Volksschule, zur Schule zu gehen? Die Frage stellt sich überhaupt erst, weil es dazu bemerkenswert umfangreiches Archivmaterial gibt: 1818 hat Bischof Daniel Georg Neugeboren einen Fragebogen mit etwa 100 Fragen an die 214 Volksschulen der Siebenbürger Sachsen gesandt. 206 haben – mehr oder weniger ausführlich - geantwortet. Erhoben werden sollten 64 Themenpunkte, die von der Anzahl der Schüler, dem Alter des Schuleintritts, der Unterrichtsmethodik, der Situation der Schulgebäude, bis hin zu Lehrmitteln, Disziplin, Bildungsstand der Lehrer, zu beklagenden Problemen und vieles mehr reichten.

Zu jener Zeit existierte das siebenbürgisch-sächsische Schulwesen – im 14. Jh. urkundlich bezeugt und im 16. Jh. durch die Reformation auf eine neue Grundlage gestellt – bereits seit mehreren Jahrhunderten. Die Schulpflicht für alle evangelischen Mädchen wie Jungen galt seit der Synode von 1722. Ein Netz an Schulen erstreckte sich bereits 1818 über alle Ortschaften, deren Aufsicht den Kirchen und Kirchengemeinden oblag.

Doch wie sah die Lage in den verschiedenen Gemeinden tatsächlich aus? Drückten wirklich alle – auch jene, denen es aus Armut an Schuhen, warmer Kleidung und Büchern mangelte, oder jene, die zu Hause zum Hüten und zur Feldarbeit gebraucht wurden – die Schulbank? Ach, was – Schulbank! Sowas gab es damals noch gar nicht. Man drängte sich, nur selten in Altersgruppen und nur manchmal nach Geschlechtern getrennt, im Zimmer des Schulmeisters zusammen – zwischen all dessen Gerümpel, weil dieser oft auch noch dort wohnte. Wo es überhaupt ein Schulgebäude gab, hatte es ein Strohdach, gestampften Lehmboden oder seltener Holzdielen, war innen düster und oft kalt – eher eine Hütte also. Moral und Disziplin wurden zwar theoretisch hochgehalten, waren jedoch nicht immer durchsetzbar.

Die Kontraste zwischen den Schulen könnten nicht größer sein: Aus dem Schulalltag im Burzenland (1791) hieß es, die größeren Jungen müssten am Morgen bereits um fünf Uhr in der Schule sein. Dem Pfortenhüter wurde daher aufgetragen, um vier Uhr zu läuten, damit die Kinder aufstehen und sich vorbereiten konnten. Aus Langethal kamen ganz andere Töne, dort beklagt der Pfarrer im Fragebogen von 1818: „Beym Antritt meines Pfarramts kamen zwey Jahre hindurch, und zwar nur zur Winterzeit, kaum achte an der Zahl, nun hat sich nach vielem Ermahnen und Bitten u. den dringendsten Vorstellungen die Zahl, aber nur Winters-Zeit auf 60zig vermehrt, ungeachtet laut Aufnahme 160zig sowohl männliche als weibliche Schulfähige Kinder wären.“

Dass Kinder nach Vorgabe der Kirche bereits mit vier Jahren eingeschult werden sollten, klingt beachtlich, wurde aber bei Weitem nicht flächendeckend durchgesetzt. Die Vorgabe hat einen einfachen Hintergrund: Es gab noch keinen Kindergarten und die Kleinen sollten die Erwachsenen bei der Feldarbeit nicht stören. In der Schule störten sie natürlich erst recht, weshalb man sie oft züchtigen müsse, mit dem Ergebnis, dass sie sich später vor der Schule fürchteten und fernzubleiben suchten, analysiert ein Schulmeister in seiner Antwort im Fragebogen.

Staunend muss man aber auch erkennen, dass der Lehrer eine Art Paria der Gesellschaft war. Davon zeugt nicht zuletzt das „Spottlied vom armen Dorfschulmeisterlein“ oder die Bekenntnisse des Dorfschulmeisters Michael Zikeli, wenn auch schon aus dem Jahre 1903, doch besser war es früher sicher nicht: „Tage ohne Brot, Nächte ohne Schlaf, Herd ohne Feuer, Arbeit ohne Lohn, Zukunft ohne Hoffnung…“

Wissenschaftliches Monsterprojekt

Zwei Tage lang wurden die Erkenntnisse aus den Archivdaten zur siebenbürgisch-sächsischen Volksschule in der ersten Hälfte des 19. Jh. in der gleichnamigen Konferenz vom 18. bis 19. Oktober im Spiegelsaal des Hermannstädter Forumshauses diskutiert. Rund 2400 Archivseiten wurde gesichtet – die Antworten aus den verschiedenen Schulen aus dem Jahr 1818, aber auch die Schulinspektionsprotokolle der 1760er Jahre, die einen Vergleich mit der Lage im frühen 19. Jh. erlaubten. Die Auswertung verschiedener Aspekte des Fragebogens wurde auf die Vortragenden aufgeteilt, erklärt Martin Bottesch bei der Eröffnung der Fachtagung, der in seinem Vortrag das Thema Volksschule in den 1760er Jahren beleuchtet. Es folgt Sebastian Engelmann (Bern) mit der Frage nach der Art der Schulanstalten. Friedrich Philippi streicht in seinem Vortrag die Bedeutung des Katechismus im Bildungswesen heraus – kein Kind sollte die Schule verlassen dürfen, das diesen nicht lesen, auswendig aufsagen bzw. das Liederbuch bedienen konnte. Er liefert auch eine Übersicht, welche Lehrbücher ansons-ten 1818 verwendet wurden. Mit den Lehrern der siebenbürgisch-sächsischen Schulen befasst sich wieder Engelmann, gefolgt von Gerold Hermann, der das Schülerprofil beleuchtet. Über Schulordnungen, Lehrinhalte und Methoden referiert Erwin Jikeli, während sich Robert Pfützner mit dem Thema Schulzucht und Erziehungsmaßnahmen befasst. [tefan M˛zg˛reanu analysiert die Wünsche und Anregungen zur Verbesserung der Schulverhältnisse im Fragebogen. Kurt Philippi liefert Einblicke in ein erstaunlich reiches Repertoire an Musikalien um 1820 – oder doch nicht, in Anbetracht der Tatsache, dass das Singen als wichtigste Eigenschaft eines Schulleiters erachtet wurde? Was auch Heinz Bretz in den autobiografischen Erinnerungen seiner Lehrer-Vorfahrengeneration betont. Ulrich A. Wien (Landau) schließt die Vortragsreihemit der Entwicklung des Volksschulwesens zwischen 1820 und 1867.

Volksschule zur Zeit Maria Theresias

Im 18. Jh. begann der österreichische Staat, dessen Provinz Siebenbürgen da-mals war, auf das Schulwesen Einfluss zu nehmen. Davon zeugen die Protokolle der Schulvisitationen aus den 1760er Jahren während der Herrschaft von Maria Theresia (1740-1780), eine Tendenz, die sich unter Joseph II. (1780-1790) verstärkte.

1763 gab es in Siebenbürgen fünf Gymnasien (Hermannstadt, Kronstadt, Mediasch, Schäßburg, Bistritz), 16 höhere Volksschulen und 236 gewöhnliche Volksschulen. Eine einheitliche Schulordnung gab es für das Volksschulwesen im 18. Jh. nicht, nur das Burzenländer und Hermannstädter Kapitel hatten je eine solche gegen Ende des Jahrhunderts.

Der Schulleiter hieß Rektor oder Schulmeister und war an vielen Schulen der einzige Lehrer. Ein Zweitlehrer wurde als Cantor bezeichnet, er musste auch den Kirchengesang leiten und unterrichtete meist die Mädchen – getrennt von den Knaben, wo es möglich war. Falls es einen dritten Lehrer gab, Kampanator genannt, so war dieser auch der Glöckner. Ein vierter Lehrer hieß Kollaborator, eine ungebildete Hilfskraft Discantist. Letzterer rekrutierte sich aus den Chorjungen, die es gab, weil in der Kirche vielstimmige Chöre nicht von Frauen gesungen werden durften.

Mit all diesen Stellungen waren weitere, oft extra entlohnte Verpflichtungen verbunden – etwa das Musizieren bei Hochzeiten und Begräbnissen, das Schreiben von Mühlenrechnungen oder im Haus des Dorfhannen. Die Entlohnung des Schulmeisters ist gut dokumentiert. In der Pflicht, zu Zahlen waren alle evangelischen Familien, auch kinderlose und verwitwete Gemeindeglieder. 1765 wurde in 73 Prozent der Gemeinden nur in Naturalien gezahlt, in 13 Prozent fast nur in Geld, der Rest zahlte gemischt, wobei der Lehrer seinen Lohn selbst eintreiben musste und oft über Säumigkeit oder schlechte Qualität der Naturalien klagte. Zur Entlohnung gehörte oft auch Brot (das Jahrbrot), Wein (was an verschiedenen Schulen zu einem Alkoholproblem führte, ebenfalls thematisiert im Fragebogen aus 1818) und ein reihum von den Familien gekochtes Essen (die Präbende). Von seinem Lohn musste der Schulmeister auch den Cantor und weitere Hilfskräfte bezahlen.

Die Ausbildung der Volksschullehrer in Siebenbürgen war sehr inhomogen und ließ allgemein stark zu wünschen übrig. 1765 hatte etwa ein Drittel der Lehrer gar keine Ausbildung, 20 Prozent einen niedrigen und 23 einen mittleren Bildungsgrad, d.h. sie hatten zwar ein Lyzeum besucht, jedoch ohne Abschluss, nur 26 Prozent konnten einen höheren Bildungsgrad vorweisen, sprich, einen Abschluss. Erwartungsgemäß war der Bildungsgrad der Dorflehrer meist geringer als in den Städten. Das Rektorenamt wurde jährlich neu vergeben, wobei man sich auch mehrere Jahre hintereinan-der dafür bewerben konnte. Die Fluktuationen waren jedoch groß und noch größer unter den Cantoren.

Das 1765 von der Kirchenleitung festgelegte Einschulungsalter war das erfüllte vierte Lebensjahr. Doch die Visitationsprotokolle zeichnen eine andere Situation: In Großschenk wurde „im 5., 6., 8. Jahr und wohl auch später“ eingeschult, in Kleinschenk auch „im 9. und 10. Jahr“ und in Honigberg hieß es „keine kommen dieser Verordung nach“. In Kronstädter Mädchenschulen hingegen wurden auch Kinder unter vier Jahren mit den älteren Geschwistern mitgeschickt, „um im Hause Ruhe zu haben“.

Hauptzweck der Volksschulen war die christliche Erziehung: Das Lesenlernen diente dem Gebrauch des Gesangbuchs und des Katechismus, denn wer letzteren nicht konnte, durfte weder konfirmiert noch verheiratet werden. Auswendiglernen spielte eine große Rolle. Schreiben und Rechnen lernten nur die Knaben.

1765 gaben 138 von 224 Schulen an, Lesen, Schreiben und Rechnen zu lehren, 17 bloß Lesen und Schreiben, 20 bloß Lesen. An einigen Orten des Adelsbodens wollten die Eltern ihre Kinder nicht Schreiben lernen lassen, weil sie dann „von der Herrschaft weggenommen“ würden. Geschrieben wurde auf Schiefertafeln, nur selten auf Papier, Hausaufgaben sind nirgendwo erwähnt.

Welcher Prozentsatz der schulpflichtigen Kinder tatsächlich die Schule besuchte, war aus den Protokollen der 1760er Jahre nicht ersichtlich. Erhebungen gab es nur für Gruppen einzelner Dörfer: So lag die durchschnittliche Schulbesuchsquote von 14 Dörfern in Nordsiebenbürgen bei 58% (mit großen Fluktuationen zwischen den einzelnen) und von fünf Orten im Gebiet Reps bei 71,3%.

Schülerzahlen, Einschulungsalter, Anwesenheit

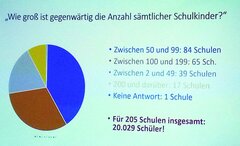

Aus den Antworten auf den bischöflichen Fragebogen von 1818 geht hervor, dass es in 205 Volksschulen insgesamt 20.029 Schüler gab – eine beachtliche Zahl! 84 Schulen hatten zwischen 50 und 99 Kindern, 65 Schulen zwischen 100 und 199, 39 Schulen zwei bis 49 und 17 Schulen über 200 Kinder. Auffällig ist die Gruppierung großer Schulen im Burzenland: Heldsdorf (200 Schüler), Honigberg (224), die Mädchenschule Kronstadt (208), Neustadt (260), Rosenau (309), Streitfort (280), Tartlau (215) und Zeiden (380).

Mit wenigen Ausnahmen ist das Verhältnis Mädchen – Jungen ausgewogen, auch wenn Mädchen oft früher die Schule verlassen. An 196 Schulen plus einer Mädchenschule gehen 39 Prozent der Jungen und 41 Prozent der Mädchen unter sechs Jahren zur Schule, je 100 Prozent der 8-12-Jährigen, während es bei den über 14-Jährigen 62 Prozent Knaben und nur noch 27 Prozent Mädchen sind.

An 37 Schulen äußerten die Lehrer ihren Unmut, weil die Kinder bei der Einschulung mit den Nachbarskindern mitgeschickt wurden und die Lehrer ihre neuen Zöglinge nicht kannten. Zum Schulaustritt gab es Tadel aus Bistritz: Knaben würden zu früh aus der Schule genommen, um „von Zünften zu Lehrlingen ausgebildet zu werden“, und dem Lehrer entging die Bezahlung (offenbar wurde es mit der Regel, dass alle Bürger Schulgeld zahlen mussten, doch nicht überall so genau genommen).

Autoritäre Instanz, die zum Schulbesuch anhielt, war in erster Linie der Pfarrer – nicht immer erfolgreich, wie man aus Kleinbistritz erfährt: „Die Ermahnuengen des Pfarrers bringen wenig nutzen.“ Die Maßnahmen fürs Fernbleiben waren unterschiedlicher Natur: Erinnern durch den Nachbarvater (Baaßen), Geldbußen (Bekokten), „säumige Kinder werden von anderen abgeholt“ (Blutroth) oder sogar „gewaltsame Abführung“ (Kleinscheuern), notfalls auch „von älteren Schülern gefesselt“ (Busd).

Ein Hinderungsgrund am Schulbesuch war Armut, wie aus zahlreichen Antworten hervorging. Dennoch gab es kaum Maßnahmen oder Einrichtungen zur Unterstützung bedürftiger Kinder. Aus Schlatt heißt es lapidar: „Diese Anstalten können hier nicht statt haben, weil alle arm sind und ein Blinder dem anderen den Weg nicht weisen kann.“ Aber auch häusliche und landwirtschaftliche Pflichten hielten Schüler, vor allem in den Sommermonaten, vom Unterricht fern. Von 203 Schulen antworten 81, die Schüler würden aus ebendiesen Gründen zur Zeit der Feldarbeiten fehlen, und „wenn Wochenmarkt in Hermannstadt ist, ist die Schule beinahe leer“. Ähnliches gilt an den Tagen zum Holzschlagen. 46 Schulen berichten, dass die Kinder „nur an Sonntagen“ kommen, in 36 Schulen „nur morgens“, in 29 Schulen kommen sie „selten“ und nur elf Schulen vermelden Unterricht ohne Unterbrechung auch zur Erntezeit im Sommer.

Lehrbücher: Vom Katechismus zum Sittenbuch

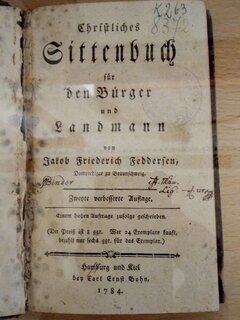

Das häufigste Lehrbuch, das laut Fragebogen 1818 an 168 Schulen verwendet wurde, war der Katechismus, der auf Deutsch gedruckt war, jedoch auf Sächsisch vorgelesen wurde. Er diente auch als Lesebuch, zum Buchstabieren und Syllabieren, sowie zum Auswendiglernen. Ein ABC-Buch wurde nur aus 133 Schulen gemeldet, die Angaben sind hier ungenau, während 129 Schulen das Gesangbuch im Unterricht verwenden. Dabei ist jedoch nie von Singen die Rede, es wird offenbar nur zum Lesenlernen und Auffinden von Liedern gebraucht. Auch das Gesangbuch ist auf Deutsch geschrieben, wird aber meist auf sächsisch vorgetragen. An nächsthäufiger Stelle steht das Evangelienbuch bzw. die Bibel. Aus Jaad heißt es dazu: „Es wird von den fähigeren Kindern in der sächsischen Muttersprache vorgelesen, von den unfähigeren auf Deutsch.“ 20 Schulen verwenden das Sittenbüchlein als Schul- und 32 als Lehrerhandbuch. Es soll die Jugend in „Gottseligkeit und Ehrbarkeit“ unterweisen (Kelling). Der Inhalt bezieht sich auf Reinlichkeit, Mäßigkeit, Vorsicht, Arbeitsamkeit, Sparsamkeit, es behandelt auch Geiz, Verschwendung etc. – außerdem heißt es darin bemerkenswerterweise: „Kein Unterschied des Volkes, des Glaubens und des Standes soll uns daran hindern, den nächsten zu lieben.“ Das etwas modernere „Schulbuch für Anfänger im Lesen und Denken“ gibt es nur an 14 Schulen.

Auch Lesebücher und Lehrerhandbücher aus dem ausländischen deutschen Sprachraum zirkulierten, kaum erschienen, in Siebenbürgen, oft auch in ganz kleinen Ortschaften.

Schulmeister: Singen, Klavier- und Geigenspiel gefragt

Die Lehrer der Volksschulen um 1818 zeichneten sich durch unzureichende Ausbildung, eine schlechte soziale Stellung und häufig materielle Not aus. Lehrer wurde, wer aus gesundheitlichen Gründen zur Landwirtschaft nicht zu gebrauchen war, oder der zweite, dritte Sohn eines Bauern, der den Hof nicht erbte – allerdings konnte er eine reiche Bäuerin heiraten.

Fallbeispiele – aus Hellmagen: Es gibt kein Schulgebäude und es wird nur ein wenig Lesen, kein Schreiben, an die Jungen vermittelt, der Schulmeister ist 21 Jahre alt, ohne Studium, und weder durch gute Sitten noch besondere Kenntnisse ausgezeichnet. Felsendorf: Es gibt nur 17 Schüler, der Schulmeister hat nicht studiert, aber schon an anderen Schulen im Umkreis gearbeitet. Kerz: Der Schulmeister stammt immer aus Hermannstadt und es wird darauf geachtet, dass er studiert und abgeschlossen hat, außerdem findet eine Prüfung des moralischen Lebenswandels statt.

Häufig ist die Betonung des Wunsches nach moralischer Integrität des Schulmeisters, seltener die Forderung nach Bildung - „am wichtigsten aber ist, dass er singen kann“! Ein Lehrer musste auch Geige und Klavier bzw. Orgel spielen können und war am Anfang seiner Laufbahn meist Chorknabe (Discantist).

Entsprechend umfassend gestaltet sich der Fragebogenteil nach den Musikalien an jeder Schule: gefragt wurde nach „Kyrie, deutschen/lateinischen Chören, Arien, Leichenarien, Kirchentexten, Bußstücken, ohne und mit Begleitung, nur Instrumentalmusik…“ Zeitgenössische Musik wurde am meisten geschätzt: Ausländische Kompositionen kamen erstaunlich schnell in Siebenbürgen an und wurden durch Abschriften weiterverbreitet.

Eselsbank, Rutenschläge, Kellerstrafe

Zur Disziplinierung und Verhaltenskorrektur setzt die Mehrzahl der Schulen auf willkürliche Gewalt durch Pfarrer und Lehrer. In wenigen Schulen gibt es den Versuch, Gewalt zu unterbinden: In Reps etwa kann nicht der einzelne Lehrer entscheiden, ein Kind zu schlagen oder wegzusperren, sondern ein Gremium. Außerdem heißt es, auf Gewalt sei möglichst zu verzichten, kein Schüler dürfe öffentlich Schadenfreude zeigen. Auch in Waldhütten waren harte körperliche Strafen untersagt. In Mühlbach hieß es, man bemühe sich, Gewalt zu vermeiden. Dazwischen herrschen verschiedene Übergangsformen, in denen z.B. Mitschüler die Erziehungsmaßnahmen vor allen exekutieren oder ein anderer Lehrer als der strafende das Kind schlägt.

Gängige Sanktionen für Schüler sind 1818: das Verweisen auf die Eselsbank, das Umhängen eines Schildes mit einem Eselsbild oder dem Grund der Strafe, mehrstündiges Stehen an einem Schandort, Rutenschläge, Prügel, Arrest, Kellerstrafe, die Missetäter wurden angebunden, mussten die Schule kehren oder Verse auswendiglernen.

Oft leisten Eltern Widerstand gegen allzugrobe Züchtigung, beschweren sich beim Pfarrer, behalten das Schulgeld ein oder lassen die Kinder zu Hause.

Diese Erziehungspraxis in Siebenbürgen sei deckend mit jener aus dem deutschsprachigen Raum, bemerkt Robert Pfützner. Allgemein sei die Haltung zu beobachten, dass man die Kleinen wie Tiere disziplinieren müsse (sprich: prügeln), während bei den Großen ein moralisches Bewusstsein und damit Einsicht erwartet werden könne.

Verbesserungs-vorschläge – oder Sarkasmus

Auf die Frage des Bischofs nach Wünschen und Verbesserungsvorschlägen (notfalls im verschlossenen Umschlag einzusenden!) antwortete 20 Prozent erst gar nicht. Ein großer Teil kommentierte ironisch oder betont sarkastisch – etwa: der Schulmeister sei zur Zeit der Herbsternte zu sehr von Feldarbeit eingenommen und habe keine Zeit zum Antworten (Bartholomae). Andere drehten den Spieß um und gaben sich betont demütig: Besondere Wünsche und Vorschläge überlasse man „der würdigen Einsicht des hochwürdigen Herrn Bischofs und Superintendenten“. An einer Stelle hieß es, die Antwort da-rauf stecke bereits in den Antworten auf andere Fragen. Die Haltung lässt tiefe Resignation erkennen. Verbesserungen wurden wohl nicht erwartet.

Geklagt wurde über: den Zustand des Schulgebäudes, beengte Verhältnisse, die Ausstattung, das Ringen mit den Eltern, mangelnde räumliche Trennung zwischen Mädchen- und Knabenschule, die oft im selben Zimmer unterrichtet wurden, eventuell durch die Anordnung der Möbel separiert. Aber auch, dass die Kinder bei Regen fernblieben, dass die Eltern Kosten bei der Beschaffung von Schulbüchern scheuten, die karge Entlohnung der Pfarrer und Lehrer, das Eintreibenmüssen und die minderwertige Qualität der Feldfrüchte. An mehreren Stellen wurde auch gebeten, den Schulmeister von den Pflichten des Notars oder des Barbiers zu entbinden.