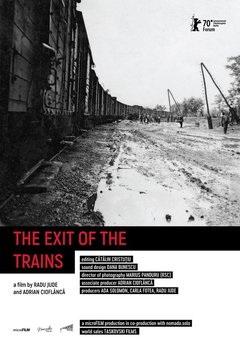

Am 29. Juni 1941 wurden die jüdischen Bewohner der Stadt Jassy/Iași zusammengetrieben und verprügelt, öffentlich erniedrigt, ihre Geschäfte und Wohnungen geplündert, die meisten Männer erschossen oder in Züge gepfercht, in denen sie später erstickten, verdursteten oder sich selbst umbrachten. Am Pogrom beteiligten sich nationalsozialistische Schergen aus Deutschland, die überwiegende Zahl der Täter waren jedoch rumänische Polizisten, Militärs und Zivilisten.

Um dieses in Rumänien bis zum heutigen Tage verschwiegene, verharmloste oder gar negierte Verbrechen darzustellen, ziehen Radu Jude und Adrian Cioflâncă konsequent ein reduziertes Verfahren durch: Ihr Film nennt die Namen der Toten von A bis Z, illustriert die Umstände ihres Todes mit Fotos aus Ausweisen oder Familienalben. Aus dem Off erklingen dabei Stimmen, die die grauenhaften Hergänge und Konsequenzen für die Hinterbliebenen anhand der Deklarationen erläutern, die nach Kriegsende zu Restitutionszwecken bei den verantwortlichen Behörden abgegeben wurden. Dabei erfährt man von Begebenheiten, die Zweifel an der Existenz des Guten aufkommen lassen: Es wird die Geschichte eines Überlebenden geschildert, der in seine Wohnung zurückkehrt und diese komplett verwüstet vorfindet. Sein Hab und Gut entdeckt er später bei den Nachbarn. Eine Überlebende gibt zu Protokoll, ein Bekannter habe ihr versichert, sich dafür einzusetzen, dass ihr Mann und ihre Kinder nicht ermordet, sondern in ein Lager gebracht werden. Dafür sei Geld notwendig, welches er der inhaftierten Familie zukommen lassen werde. Es stellt sich heraus, dass der angebliche Helfer Ehemann und Kinder der Frau ermordet hat und im Anschluss zum Abkassieren bei der Witwe vorstellig geworden ist.

Von den 13.000 Todesopfern kann der Film trotz seiner – angesichts der Thematik quälend langen – 175 Minuten Spielzeit gerade einmal zwei Prozent der Ermordeten eine konkrete Gestalt geben. Der Leidensweg der anderen ließ sich bislang nicht ausreichend rekonstruieren.

Die letzte halbe Stunde des Films zeigt stumm Bilder aus den Straßen der Stadt, die verängstigten Menschen – viele von ihnen tragen die Spuren blutiger Gewalt in ihren Gesichtern – mit erhobenen Armen auf dem Weg in die Polizeistation oder zum sogenannten Todeszug, eskortiert von Polizeibeamten und Angehörigen der Armee, begafft und verhöhnt von Bewohnern der Stadt. Andere Aufnahmen zeigen Tote in den Straßen, an denen die Bürger vorbeilaufen, als seien sie Pfützen, die es zu umgehen gilt. Wieder andere Photographien zeigen Männer, von denen die meisten junge Kerle sind, dicht gedrängt in verplombten Wagons des staatlichen Bahnbetriebes CFR.

Im vorangegangenen Sprechteil des Films berichten überlebende Männer von den erlittenen Qualen. Sie erzählen davon, wie sie sich bei den sie bewachenden Soldaten mit ihren letzten Habseligkeiten Wasser erkaufen und stattdessen Petroleum erhalten, wie die Insassen der Wagons in ihrer Verzweiflung den Kopf herausstreckten, in der Hoffnung, erschossen zu werden, wie sie angefleht wurden, anderen Verdurstenden in die Hände zu urinieren.

In den letzten Minuten des Films sieht man Leichenberge auf den Feldern liegen, Handlanger plündern die Kadaver, schaffen die leblosen, geschundenen Körper auf Karren, um diese dann in Massengräbern zu verscharren.

Das Werk verzichtet dabei auf Pathos, es manipuliert nicht mit den bekannten Mitteln filmischer Sprache, setzt keine rührselige Musik ein, dramatisiert nicht nach Hollywood-Manier. Hierin ist er dem anderen Film Judes, „Tipografic majuscul“, der ebenfalls bei der Berlinale zu sehen ist, sehr ähnlich. Nur eben ist „Ieșirea Trenurilor din Gară“ noch reduzierter, sieht er doch gänzlich von bewegten Bildern ab und konfrontiert den Zuschauer mit einer quälenden Erläuterung der erbarmungslosen Tötungs-Prozedur, welche sich von Fall zu Fall oftmals nur in winzigen Details voneinander unterscheidet – wenn überhaupt.

Dabei ist es den Machern des Films offensichtlich egal, ob sie mit diesem Verstoß gegen filmische Konventionen der Zuschauerschaft vor den Kopf stoßen, sie scheinen keinerlei Eitelkeit zu kennen und sehenden Auges in Kauf zu nehmen, dass viele auf diese Art des Erzählens nicht klarkommen und diesen Film vorzeitig verlassen werden. So war der zu Beginn proppenvolle Kinosaal dann am Ende der Vorführung auch nur noch zur Hälfte gefüllt, viele scheinen nicht die Nerven, Zeit und Geduld aufzubringen, den Toten dieses bestialischen Massakers den gebührenden Respekt zu zollen.

Es stellt sich die Frage, die schon Adorno mit seiner Aussage aufwarf, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, sei barbarisch: Wie kann mit den Ungeheuerlichkeiten des Holocausts umgegangen werden, ohne die Opfer dabei in unangemessener Weise zu exponieren? Oder dem respektvollen Gedenken der Toten und ihrer Hinterbliebenen gegenläufige Reaktionen zu provozieren. Ist dies überhaupt möglich?

Jude und Cioflâncă haben hierauf keine Antwort, sie wollen mit ihrer minutiösen Recherchearbeit die Ereignisse festhalten, vor dem Vergessen bewahren und werden auf diese Weise einem anderen Gedanken Adornos gerecht: Der allerersten Forderung an die Erziehung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei. Deren Priorisierung ist nach Adorno dermaßen evident, dass diese zu begründen hinfällig wird. Dies dennoch zu tun, hätte etwas Ungeheuerliches angesichts des Ungeheuerlichen, das sich zutrug. Dass man aber die Forderung, und was sie an Fragen aufwirft, so wenig sich bewusst macht, zeigt, dass das Ungeheuerliche nicht in die Menschen eingedrungen ist.

Und so kommt es im Anschluss an die Aufführung des Films zu einer Wortmeldung aus dem Publikum. Ein Mann gibt in rumänischer Sprache seine Ansicht zum Besten, das Werk ziele darauf ab, das Ansehen der rumänischen Armee zu besudeln – wohlgemerkt, nach drei Stunden quälender Schilderung der barbarischen Todesumstände von alten und blutjungen Männern, unschuldigen Frauen und kleinen Kindern.

Und so gehört es zu den schmerzlichen Wahrheiten der Auseinandersetzung mit den Geschehnissen der damaligen Zeit, dass heute noch, acht Dekaden nach dem Pogrom von Jassy, die Zeilen Adornos aus dem Jahre 1966 weiterhin Gültigkeit besitzen.