Ende Dezember wurde Katharina Zipser 91 Jahre alt. Es ist stiller geworden um die in Hermannstadt/Sibiu geborene Künstlerin, die aber ohnehin nie viel Aufhebens um ihre Person betrieb. Lieber konzentrierte sie sich auf ihre Kunst. Keineswegs „leger“ – so ihre Vokabel – suchte sie darin nach Parabeln für den Klang der Sprachen, in denen sie lebte, das Deutsche und das Rumänische. Einsamkeit gehörte dazu. Umso schöner war es, dass sie für ihr Werk 2008 mit dem Siebenbürgischen Kulturpreis des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland geehrt wurde. Etwas später folgte eine von Frieder Schuller initiierte Ausstellung in Schäßburg/Sighișoara, die anschließend im Brukenthalmuseum sowie an weiteren Orten in Rumänien zu sehen war und 2014 von Irmgard Sedler ins Museum Kleihues-Bau, Kornwestheim (Deutschland), geholt wurde. Um wichtige Leihgaben ergänzt, zeigte sie dort ein repräsentatives Bild der Künstlerin. Im Anschluss entstand der bislang einzige Katalog.

KATH. – in Großbuchstaben und mit einem Punkt hintendran –, so der Künstlername Zipsers, arbeitet inzwischen nicht mehr. Das hohe Alter verwehrt diese Freiheit. Doch ein Gespräch in ihrer Münchener Wohnung war ganz unerwartet, kurz vor dem erwähnten Geburtstag, doch möglich. Emphatisch, dann wieder in knappen, sich entziehenden Sätzen spricht KATH. über ihre Arbeit. Die Stimmung ist gelöst. Manchmal schweigt sie, lässt Fragen offen. So umkreisen wir viele Dinge, doch manchmal gewinnen sie dadurch auch an Eindringlichkeit.

Liebe Frau Zipser, in einem Filminterview, das Günter Czernetzky 1999 mit Ihnen führte, sagen Sie, dass die Freskomalerei für Sie die künstlerische Ausdrucksform ist, in der Sie sich zum ersten Mal zurechtfanden. Sie sagen auch: „Das Fresko ist meine große Liebe, als Technik.“

Ich bin Malerin, habe auf Leinwand und auf Holz gearbeitet. Auch „Kunst am Bau“ habe ich gemacht. Das Zeichnen ist mir ebenso wichtig. Aber ja, das mit dem Fresko, das stimmt.

Sie waren in den letzten Jahren, in denen Sie noch in Rumänien lebten, unter anderem an einigen Freskoprojekten beteiligt. Das war in den Sommern 1966 und 1967. Die Kirchen, um die es damals ging, liegen im B˛r˛gan, in der Steppenlandschaft östlich von Bukarest, in den Dörfern Reviga, Coconi und Orezu. Der B˛r˛gan ist ländlich geprägt, nicht reich, die meisten Menschen dort sind orthodoxe Christen. An was erinnern Sie sich, wenn Sie an Ihre Arbeit an diesen Projekten denken?

Ach, unter den Bauern ist meine Ankunft zunächst nicht geschätzt worden. Es gab für sie auch erstmal nichts zu sehen, die Arbeit musste erst noch entstehen. Sie sahen nur, dass hier „diese Künstlerin“ kommt, die Ansprüche hat. Die versorgt werden muss, also ein Frühstück und ein Mittagessen brauchte. Sie waren nicht reich. Also, es ist menschlich zunächst eher schwierig gewesen.

Sie waren die Fremde, die kam, um die Kirche auszugestalten? Eine empfindliche Sache.

Es war nicht einfach, weil ich Deutsche war, und sie waren Rumänen. Sie waren orthodox, ich Protestantin. Erst als sie gesehen haben, was ich konnte, waren sie doch erstaunt. Eine Frau, eine Protestantin und Deutsche. … (lacht) … Also alles, was schlecht sein konnte, hatte ich. Aber ich habe es gut gemacht, und dann waren sie ganz stolz auf mich.

Gut war auch, dass ich die Menschen im Dorf mit meinen Porträtzeichnungen gewinnen konnte. Ich hatte angefangen, sie zu malen, realistisch, ähnlich. So, dass sie sich wiedererkannten. Das hat sie beeindruckt und mir Sympathie eingebracht. Ich habe ihnen gesagt: „Sitzt ein wenig still“, dann habe ich sie gezeichnet. „Ja, das ist ja der Vasile. Komm und schau dir den Vasile an!“, so riefen und freuten sie sich dann. Es war sehr aufregend für mich.

Das ist eine spezielle Annäherung, für die Sie sich entschieden haben.

Ja, man konnte nie wissen, wie die Sache ausgeht. Ich habe in meinem Leben schon große Flächen mit Fresken ausgestaltet, 100 oder auch 150 Quadratmeter große. Und obwohl es nicht schwierig ist, zehn Quadratmeter auszugestalten, sind manchmal drei Quadratmeter schon fürchterlich: Wenn du über einem Tor arbeiten musst und hast keinen Zugang und darfst ich-weiß-nicht-was-alles nicht … (Pause) … Die gute Stimmung habe ich immer nur ein paar Tage genießen können, denn wenn die Arbeit fertig war und alle zufrieden, musste ich wieder fort.

Wie kamen Sie zur orthodoxen Kirchenmalerei? Sie haben doch eigentlich „klassische“ Malerei studiert, das ist etwas anderes.

Das mit dem Kirchenmalen habe ich ja nur kurze Zeit gemacht. Zwei Sommer. Das war auch nicht so einfach, ich hatte ja kein Auto. Ich habe dort gewohnt, manchmal in fürchterlichsten Verhältnissen. Kein fließendes Wasser. Nur irgendwo ein Brunnen. Da musste ich weit laufen. Gut, wenn ich jemanden gefunden hatte, der mir wenigstens das Wasser brachte.

Wasser, um den Kalkputz anzurühren, der beim Auftragen der Farben noch feucht sein muss. Wie war das mit den Aufträgen? Wie frei oder unfrei waren Sie in der Gestaltung?

Da hatte man nur einen sehr kleinen Spielraum. Zum Beispiel bei der Darstellung der Madonna war klar, dass der Erzengel von links kommt. Unter Umständen durfte, konnte ich ihn auch von der anderen Seite zeigen. Aber das waren die Menschen nicht gewohnt, sie haben dann angefangen zu meckern. Es war immer so eine Sache. Nach Möglichkeit sollte ich nichts anders machen. … Na ja.

Sie haben in jenen Jahren auch Ikonen gemalt. Zwei dieser auf Holztafeln gearbeiteten Werke haben Sie bei der Auswanderung 1970 nach Deutschland mitgebracht. Die eine folgt streng dem byzantinisch-orthodoxen Regelwerk, die andere dagegen ist freier, fast spielerisch.

Ach, die ist nichts Besonderes. Sie ist schön, weil gut gearbeitet, gut gemalt. Wenn sie schön gemacht ist, dann ist sie schön gemacht. Aber es ist nichts Besonderes. Ich habe sehr viele gemacht. Es sind die einzigen, die ich noch habe.

Sie reduzieren jetzt aber sehr auf die Technik! Sie tun so, als laufe darin alles zusammen. Sich selbst nehmen Sie ganz zurück.

Das musste so sein. Ich hatte klare Vorlagen. Die Füße des Kindes, die müssen so sein. Da darfst du nichts erfinden. Du kannst es gut oder schlecht machen, aber da darfst du nichts erfinden. Also ich war eine gute Ikonenmalerin. Die sind ja so stur, diese Sachen. Ich habe die Vorlage genutzt und es eben so gut wie möglich gemacht.

Das handwerkliche, technische Können ist für Sie in der Tat immer von großer Bedeutung gewesen. Zudem legen Sie auch großen Wert darauf, eine „echte“ Ikonenmalerin zu sein. Was genau meint das eigentlich?

„Echt“ heißt, du hast das Handwerk, du bist vom Patriarchen als Ikonenmalerin anerkannt, meine Bilder heiliggesprochen.

Sie haben 1966, einige Jahre nach Abschluss Ihres Studiums an den Kunstakademien in Klausenburg und Bukarest, eine Ausbildung als Kirchen- und Ikonenmalerin beim Rumänisch-Orthodoxen Patriarchat absolviert. Das war, wenn ich das an dieser Stelle erwähnen darf, im Jahr des Todes Ihres Ehemannes Paul Zipser im Donaudelta. Steht diese Neuausrichtung Ihres Arbeitens damit im Zusammenhang oder hatten Sie das schon seit längerer Zeit geplant? Warum ist das „Heiliggesprochen-werden“ wichtig? Bedurften Sie einer solchen Legitimation?

Also das war in der Tat so ein kleines Ritual, das ich mitgemacht habe, eine Zeremonie. Ich meine nicht das Studium, aber diesen Akt: Ich gehe hin und da kniee ich nieder, küsse seine Hände und so weiter. Und dann berührt er meine Stirne, gibt mir die Hand. „Aber, die ist ja Protestantin, oh!“, wurde dann gesagt. Und es wurde gefragt: „Darf die Protes-tantin überhaupt?“ Und dann wurde gesagt: „Ja, ja, sie darf.“ … Na gut. Und dann erst bin ich eine „echte“ Ikonenmalerin geworden. … Ich war also autorisiert und erst jetzt konnten die von mir gemalten Ikonen tatsächlich auch als heilige Gegenstände anerkannt und verehrt werden.

Wie spiegelte sich dieses neu erworbene Können und Wissen in Ihrer weiteren, sagen wir „freien“ Arbeit? Eine innere, emotionale Nähe zur orthodoxen Lebenswelt scheint es auch weiterhin für Sie gegeben zu haben.

Die Malerei, auf Leinwand oder auch auf Holz, und das Zeichnen auf Papier, das war meine normale Arbeit. Ich habe in Klausenburg studiert. Das war mitten im Kommunismus, und ich war Deutsche. Es war nicht so gemütlich. Aber ich bin nie in eine ganz schlimme Situation geraten. Sie hatten ein Auge auf mich, das wusste ich. Aber irgendwann haben Sie gemerkt: Sie macht keine Revolutionen. Sie ist also harmlos.

Harmlos finde ich Ihr Werk nicht. Das mit dem Studium, das war in den frühen 50er Jahren, und dann haben Sie in Bukarest fortgesetzt, bis 1957. – In Hermannstadt, Ihrer Geburtsstadt, gibt es in der Johanniskirche eine sehr charakteristische Arbeit von Ihnen: „Herabsteigender Christus“ ist der Bildtitel. Das Kreuz, vor dem die Figur erscheint, ist eng in den Bildraum gefügt. Überall stößt das Kreuz an die Bildränder, es erfährt Bedrängung und es widersetzt sich. Da sind Gegenkräfte am Werk, und es geht um Widerstand, Widerstand gegen die Koordinaten unseres irdischen Lebens. Ganz in diesem Sinne entfaltet sich in Ihrem Bild ein scheinbar unendlicher Raum, der über den Rahmen hinauswächst. Und Ihr Christus ist frei, kein festgenagelter. Er tritt aus dem Bild, uns entgegen. … Christel Ungar hat dieses Werk als Cover ihres jüngsten Gedichtbandes gewählt.

… (lächelt, schweigt) …

Was bedeutet Ihnen die bildende Kunst?

Was bedeutet mir die Kunst? Es gibt nichts anderes! … (Pause) …Mein Vater war Künstler. Mein erster und mein zweiter Ehemann, und ich auch.

… und Ihre Tochter und Ihre Enkeltochter auch!

Kunstseuche. … (lacht) …

Das ist doch großartig.

Künstlerisch tätig zu sein, war eine Selbstverständlichkeit. Es war nichts Besonderes, es war so.

Diese Selbstverständlichkeit spürt man auch. Es vermittelt sich darin eine bestimmte Form der Gewissheit oder sagen wir: des Gewiss-seins und des In-sich-Ruhens. Sie laufen kaum Gefahr, im Leben Kompromisse einzugehen. Dafür könnte man Sie schon beneiden. – War es denn für Sie wirklich immer so fraglos, dass die Malerei Ihr Medium ist?

Mein erster Mann, Paul Zipser, der schon 1966 starb, war Bildhauer. Wir lebten bei seiner Familie in Ploiesti. Meine eigene Familie war nicht mehr in Rumänien, alle waren ausgewandert nach Deutschland.

Es soll dort ein sehr schönes Atelier gegeben haben.

Ein wunderschönes! Das habe ich tatsächlich übernommen.

Nach dem Tod Ihres Mannes?

Ja. Der Urgroßvater meines Mannes war Bildhauer gewesen. Vom König damals geehrt, hatte er das Atelier bekommen und ich war Erbin dieser wahnsinnigen Ehre. Wir haben viele Freunde dort versammelt, das war schön.

Sie waren also täglich mit der Bildhauerei in Tuchfühlung?

Ja, es gab keine andere Möglichkeit. Mein Mann war Bildhauer. Ich hätte so gerne auch Bildhauerei gemacht, lieber als Malerei, und ich war auch sehr gut, aber er war der Bildhauer. – Die Bildhauerei ist so was Schönes. Man kann nicht husch, husch ein Blatt vollschmieren. Bei der Bildhauerei da musst Du, tschock, tschock, tschock, Monate lang ein kleines Stück herausarbeiten. Das ist ganz etwas anderes. Später hatte ich alles Werkzeug geerbt, aus ich weiß nicht wie vielen Generationen von Steinmetzen. Das war etwas, was sonst kein Bildhauer hatte, die Familie meines Mannes, die sind alle Steinmetze gewesen, und es war schön, dass ich dieses solide Handwerk so ständig zur Verfügung hatte. Ich habe es auch sehr genossen und respektiert. – Ich war auch gut im Handwerk, ich habe das nicht leger gesehen.

Ihre gute handwerkliche Ausbildung kam von der Akademie?

Keine Akademie! Die Akademie hat über den Kommunismus geredet, nicht über die Bildhauerei. Es war eine solche ideologische Schlamperei, dass ich das überlebt habe, ist ein Wunder. Nein, das realistische Zeichnen habe ich von meinem Vater gelernt. Er hat alles gezeichnet. Er hieß Dolf Hienz. Ich konnte schon als Kind wahnsinnig gut zeichnen. Ich konnte stehen und habe gezeichnet. So viel Papier, wie ich gebraucht hätte, wollte man mir gar nicht zur Verfügung stellen. Das war zu teuer. Man hat für mich eine Schiefertafel gekauft. Das Problem war, wenn ich sie vollgezeichnet hatte, dann gab man mir einen Schwamm, um alles abzuwischen, damit ich weitermachen konnte. Dann habe ich geweint. Verstehen Sie? Es hat kein Mensch ernst genommen, wie wichtig mir das war und wie gut.

Wie war es, als Sie 1970 nach Deutschland gekommen sind?

Schrecklich. So unbegreiflich. Sie haben sich gewundert, dass ich lesen und schreiben kann.

Sie meinen die Behörden? Oder Ihre Mitmenschen haben sich gewundert, dass Sie deutsch lasen und schrieben?

Ja, das war schon ziemlich schrecklich. Deutsche aus Rumänien und dazu noch Künstlerin! Psychisch war es stressig, ich war nicht mehr die Jüngste, fast vierzig. Hatte Studium und Ausbildung beendet, war mit Kind ohne Mann. Ich kam wieder ins Null, ins Nichts. Es war schon …. (sie schweigt)

Sie mussten ein komplett neues Netzwerk aufbauen.

Was heißt Netzwerk aufbauen? Überhaupt zu überleben, darum ging es.

Haben Sie ein Lieblingsthema, das Sie in Ihrer Kunst immer wieder beschäftigt hat?

Die Lebewesen! Menschen, Tiere, nicht Landschaft. Ich war nie auf Landschaft oder auf Stillleben fixiert. Ich kann es machen, notfalls. Als Zugabe. Nicht als eigentliches Thema. Ich habe nie abstrakt gedacht. Bei einem Stillleben musst du abstrakt denken. Die Ordnung der Formen, wie sie gut zueinanderstehen, der Aufbau sind wichtig. Ich war ein sentimentaler Mensch und ich konnte mit dem Stillleben da gar keine … (schweigt). … Menschen, Tiere, ja.

Engel?

… (nickt) …

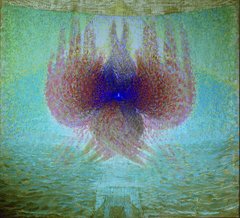

In der Arbeit „Grosser Flügelflagel. Roter Cherub“ aus dem Jahr 2000 wird von dem, worüber wir heute gesprochen haben, vieles sichtbar. Ich werde eine Abbildung davon unserem Gespräch beifügen. Liebe Frau Zipser, haben Sie vielen Dank.

In der Serie der Werkstattgespräche besucht Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim (Deutschland), in loser Folge Ateliers, Übungs- und Arbeitszimmer und bittet die Akteure zum Interview.