Meine Kränzchenfreundin Ursula hatte für Sonntag, den 15. Januar 1945, zu ihrem 15. Geburtstag eingeladen. Ich hatte ihr eine Brosche gekauft, die man damals gern auf den weißen Dirndlblusen trug. Die hübschen Broschen wurden von einer Frau hergestellt, sie bestanden aus mehreren ausgestanzten Blumen aus bunten Lederresten. Ich freute mich auf die Überraschung, die ich Ursula machen werde. Die Geburtstagsfeier fand jedoch nicht mehr statt.

Am Vormittag des 15. Januar 1945 kam ein Herr ins Haus – in welcher Eigenschaft weiß ich nicht, aber mein Vater kannte ihn – der meinen sechzehneinhalb Jahre alten Bruder Günther suchte, der aber nicht zu Hause war. Nach vielem Hin und Her versprach mein Vater, mit Günther in die Mädchenschule zu kommen. In der Stadt ging das Gerücht um, dass Männer und Frauen sich in der Mädchenschule versammeln sollen. Warum, war bis in die abgelegene Gasse, in der wir wohnten, nicht vorgedrungen.

Unterwegs erfuhr mein Vater einiges über das Alter der in die Mädchenschule Gerufenen und von einer Fahrt zum Arbeitsdienst. Da mein Bruder die 17 Jahre noch nicht erreicht hatte und mein Vater es schon überschritten hatte, ging er voller Vertrauen hin, um sich – wie versprochen – mit meinem Bruder zu melden. Der Schock war groß, als sie Günther dort behielten. Wir hofften aber immer noch, dass er zurückkommen wird, da er ja keine 17 Jahre alt war. Es vergingen Tage, nun sprach man auch von Russland. Meine Eltern taten einige Sachen zusammen, ich strickte ein Paar dicke Fäustlinge, wann die Reise dann losging und wohin, wussten wir nicht. Meine Eltern gaben ihm noch ein paar Postkarten mit, die er von der Reise ab und zu schicken sollte. Eine kam von Br˛ila (glaube ich mich zu erinnern), danach hörten wir erst nach Jahren, wo er ist. Dass es fünf Jahre dauern sollte, bis er wiederkommt, hätten wir im Januar 1945 niemandem geglaubt.

Die Ankunft in Schäßburg nach fünf Jahren „Russland“ habe ich gut in Erinnerung. Über Mundfunk – andere Möglichkeiten gab es nicht – erfuhren wir, wann der Zug mit den letzten Deportierten eintreffen werde. Der Bahnsteig war voller Menschen, alle hofften, bald jemanden in die Arme schließen zu können. Es herrschte eine Stimmung der höchsten Erregung: Angst, Zweifel, es flossen Tränen. Es war unbeschreiblich.

Endlich fuhr der Zug ein. Blasse, verhärmte Gesichter, Menschen in russischen Steppjacken und -hosen – den Pufaikas – suchten in der Menschenmenge nach ihren Lieben. Der Anblick der verzweifelten Menschen war zum Heulen. Da gellte plötzlich ein „Taa-taaa“ durch die Menge: Marianne M. hatte ihren Vater entdeckt, er war einer der ältesten Deportierten aus Schäßburg gewesen. Als hätten sich alle mit ihr gefreut, dass sie den geliebten Vater nach fünf Jahren Ungewissheit wiedersah, löste sich die Spannung. Nun ging die Suche nach so lange Vermissten ruhiger weiter.

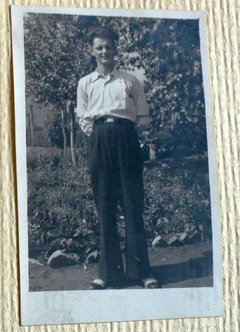

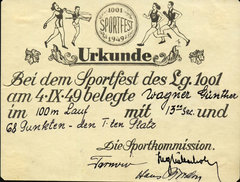

Wir fanden meinen Bruder. Er erkannte seine vier Geschwister, die in den Jahren seiner Abwesenheit gewachsen waren, kaum. Das Wieder-aneinander-Gewöhnen war dann nicht so einfach, wie man es sich vorgestellt hatte. Die Eltern bekamen einen von Strapazen und Qualen gezeichneten jungen Mann zurück, der sie als pubertierender Junge verlassen musste. Die jüngeren Geschwister waren stolz auf ihren großen Bruder. Als er weg gemusst hatte, waren sie im Alter von 5 bis 15, nun alle fünf Jahre älter und fremd. Das Erzählen über das in den fünf Jahren Geschehene begann erst nach Monaten und hörte bald auf. Günther merkte, dass jene, die die Deportation nicht mitgemacht hatten, nicht nachempfinden können, was er und die anderen erlebt hatten.

Die hübsche Brosche lag jahrelang in meinem Schmuckkästchen. Getragen wurde sie nie. Sie erinnerte mich jedes Mal an den 15. Januar 1945, den Beginn der Deportation in Schäßburg.