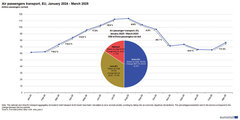

Seit dem 10. und noch bis 21. November findet die Weltklimakonferenz (COP30) in der brasilianischen Stadt Belém statt. Auch dieses Mal stehen unter anderem Themen wie nationale Klimaziele und Emissionsminderung auf der Agenda. Blickt man jedoch auf die Statistiken der Flugbranche der letzten Jahre, so stehen diese in Diskrepanz zu den gesetzten Klimazielen. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Laut „Transport&Environment“, einer Umweltorganisation mit Sitz in Brüssel, werden sich die Passagierzahlen in der EU bis zur Mitte dieses Jahrhunderts verdoppeln. Auch die europäische Flugsicherheitsorganisation Eurocontrol kalkuliert in Europa eine Zunahme des Flugverkehrs um 52 Prozent bis zum Jahr 2050. In anderen Regionen der Welt ist ein noch schnellerer Anstieg zu erwarten, da die wachsende Mittelschicht zunehmend auf Flugreisen setzt. Diese Entwicklung stellt nicht nur Fluggesellschaften und Flughäfen vor enorme Herausforderungen, sondern auch die Umweltpolitik. Haben Politiker und Flugreisende den Glauben an einen grüneren Flugverkehr aufgegeben?

Der Flughafen Heathrow bei London ist ein Synonym für besonders ausgeprägte Geschäftigkeit in der Flugbranche. Fluglotsen koordinieren hier in Stoßzeiten beinahe jede Minute einen Start oder eine Landung. In naher Zukunft könnte der Druck noch steigen. Andere Londoner Flughäfen wie Gatwick planen Erweiterungen, während in Paris-Charles-de-Gaulle, Barcelona-El Prat und Frankfurt am Main Investitionspläne wieder aufgenommen wurden. Selbst die umstrittene dritte Startbahn in Heathrow bleibt nicht das einzige Projekt, das das Wachstum der europäischen Luftfahrtbranche antreibt.

Die Klimakrise und der Aufschub grüner Maßnahmen

Ein zentrales Thema beim diesjährigen Klimagipfel in Brasilien: Wie lässt sich die Luftfahrtbranche zur Finanzierung des Klimaschutzes bewegen? Die Antworten sind bislang dürftig. Wasserstoffbetriebene Flugzeuge sind noch Jahrzehnte von der kommerziellen Nutzung entfernt. Nachhaltige Flugkraftstoffe, sogenannte „SAF“ (Sustainable Aviation Fuel) stecken in den Kinderschuhen, und der Versuch, Passagiere von Flugreisen abzuhalten, ist angesichts wachsender Nachfrage und wirtschaftlicher Interessen nahezu aufgegeben worden.

„Die grüne Agenda ist tot“, erklärte Michael O’Leary, Chef der irischen Billigairline Ryanair, kürzlich. Während Europa in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel wie Fahrrad, Bahn oder Straße setzte, sei diese Forderung nun obsolet. Die Rückkehr Donald Trumps in die US-Politik wirft zudem einen Schatten auf die ambitionierten Pläne der EU, die CO2-Emissionen von Langstreckenflügen zu besteuern.

Die Luftfahrt mag nur rund drei Prozent der energiebedingten globalen Emissionen verursachen, doch ihr tatsächlicher Beitrag zur Erderwärmung ist erheblich höher. Die Kondensstreifen hinter Flugzeugen, wirken wie zusätzliche Treibhausgase: Nach Angaben des Weltklimarats (IPCC) verursachen sie mehr als die Hälfte der klimawirksamen Effekte der Luftfahrt. Laut dem Climate Action Tracker sind die bisherigen Maßnahmen der Branche „kritisch unzureichend“ und liegen selbst hinter der Schifffahrt zurück, die ebenfalls vor Herausforderungen bei der Reduktion fossiler Brennstoffe steht.

Die britische Climate Change Committee geht davon aus, dass die Luftfahrt bis 2040 zum klimaschädlichsten Sektor des Landes werden könnte. Während in anderen Bereichen die Treibhausgasemissionen stark sinken sollen, sind Flüge kaum zu dekarbonisieren, ohne die Zahl der Passagiere zu reduzieren.

Zwischen nach-haltigen Kraftstoffen und Wachstum

Fluggesellschaften betonen den Wert der Luftfahrt für Wirtschaft und Gesellschaft. Der Spagat zwischen Wachstum und Emissionsreduktion ist jedoch enorm. „Alle Ziele liegen auf 2050, das erlaubt uns, über Möglichkeiten zu diskutieren, ohne kommerzielle Realität umzusetzen“, kritisiert Tim Johnson von der Aviation Environment Federation.

Die vorgeschlagenen Lösungen variieren: Einige setzen auf sauberere Kraftstoffe, andere auf CO2-Ausgleichsmaßnahmen, wieder andere auf die Reduzierung der Passagierzahlen. Konsens besteht lediglich in einem Punkt: Die Politik muss radikal umdenken. Während Elektro- oder Hybridantriebe für Autos und Lkw greifbar sind, bleibt der Ersatz von energieintensivem Kerosin im Flugverkehr ein physikalisches Problem.

Die Branche setzt stark auf nachhaltige Flugkraftstoffe. In Europa muss dieser Anteil heute mindestens zwei Prozent des Flugzeugtreibstoffs ausmachen; bis 2040 sollen es in der EU und der Schweiz 70 Prozent sein. Diese Kraftstoffe werden aus Altfetten, organischen Abfällen oder Pflanzen hergestellt, nicht aus fossilen Brennstoffen. Obwohl sie am Punkt der Verbrennung CO2 in etwa wie Kerosin emittieren, sorgt die Nutzung fossiler Rohstoffe nicht mehr für zusätzliche Emissionen.

Doch diese nachhaltigen Flugkraftstoffe sind teuer – zwei- bis achtmal so teuer wie herkömmlicher Treibstoff – und es fehlt an Rohstoffkapazitäten, um die regulatorischen Ziele kurzfristig zu erreichen. Auch alternative Produktionsmethoden wie Abfall- oder Luft-CO2-Nutzung stecken noch in den Kinderschuhen. Selbst bei erfolgreichem Ausbau dürfte der Effekt durch das steigende Passagieraufkommen wieder aufgehoben werden.

Globale Blockaden und politische Dilemmata

Auf politischer Ebene erschwert die Lage die Situation zusätzlich. Die ICAO, das UN-Gremium für zivile Luftfahrt, plant ab 2027 den weltweiten Einsatz des CO2-Ausgleichssystems „Corsia“. Doch Länder wie Indien, China, Russland und die USA haben bislang nicht zugesagt, ihre Fluggesellschaften zur Teilnahme zu verpflichten. Gleichzeitig ist die Glaubwürdigkeit der CO2-Kompensation unter Druck: Das einzige Projekt unter Corsia, das Abholzung in Guyana verhindern soll, steht wegen fragwürdiger Berechnungen der CO2-Einsparungen in der Kritik.

Treibstoff für Flugzeuge wird in vielen Ländern nicht besteuert, wodurch die Luftfahrt im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern faktisch subventioniert wird. EU-Versuche, internationale Flüge zu besteuern, scheiterten am Widerstand aus den USA, China, Russland und Indien. Die politische Blockade ist eng verknüpft mit wirtschaftlichen Interessen: Mehr Flüge bedeuten Wachstum, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen – Argumente, die bei Politikern stets Gewicht haben.

Alternative Ansätze: Weniger Flug, smarter fliegen

Angesichts der Blockade und Zweifel an nachhaltigen Flugkraftstoffen und CO2-Kompensation suchen Experten nach pragmatischeren Lösungen. Eine davon ist die Optimierung von Flugrouten zur Reduktion von Kondensstreifen. Google experimentiert bereits mit KI, um die klimawirksamen Wolken gezielt zu minimieren.

Parallel wächst der politische Druck, Vielflieger stärker zu besteuern. Studien zeigen: Ein Prozent der Bevölkerung verursacht über die Hälfte der Emissionen des Flugverkehrs. Länder wie Frankreich und Spanien haben bereits Sondersteuern auf Business- und First-Class-Flüge sowie Privatjets eingeführt.

Im Spannungsfeld von Wachstum und Klimakrise

Die Luftfahrt steckt in einem Dilemma: Wirtschaftliches Wachstum, steigende Passagierzahlen und technologische Grenzen stehen dem Klimaschutz gegen-über. Während nachhaltige Kraftstoffe, Flugroutenoptimierung und Vielfliegerabgaben Teil der Lösung sein könnten, ist ein globaler Konsens über wirksame Klimaschutzmaßnahmen noch nicht in Sicht. Die grüne Vision der Luftfahrt, einst ein ambitioniertes Ziel, wirkt heute zunehmend wie ein ferner Traum.

Politik, Industrie und Gesellschaft müssen sich entscheiden: Wollen sie unbegrenztes Wachstum zulassen – und die Klimafolgen ignorieren – oder endlich mutige, koordinierte Schritte unternehmen, um die Luftfahrt nachhaltiger zu gestalten? Die Uhr tickt, und die Kondensstreifen am Himmel zeigen, dass die Zeit drängt.