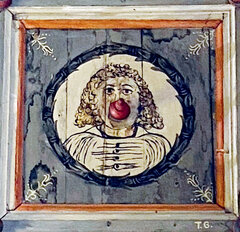

252 handgemalte Lutherrosen schmücken die einzigartige Kassettendecke der größten evangelischen Kirche im Burzenland. Nein, 251: Denn eine davon ist keine Rose, sondern ein Porträt. Vermutlich hat sich der Künstler selbst verewigt. Wer findet das Konterfei des eitlen Zeitgenossen, der sich seit über 300 Jahren dort ziemlich gut versteckt – so gut, dass selbst der Kirchenführer nichts davon wusste?

Beim Suchen wird man schnell von einem Blickfang in der Mitte der 1702 in die gotische Hallenkirche eingezogenen Decke gefesselt: Dort prangt ein rot-blauer strahlenarmiger Stern, 2019 von uns als Titelbild des Deutschen Jahrbuchs in Szene gesetzt. Schon damals dachte ich: Hierher möchte ich mal zurück! Mit mehr Zeit, um all die zauberhaften Details zu entdecken. Das Sachsentreffen im September bot dann die Gelegenheit. Zwei Tage, um Zeiden zu erkunden. Zuerst mit Festgottesdienst, Orgelspiel, Tänzen und buntem Trachtenumzug durch den schmuck renovierten Ortskern, vorbei am Schild „Codlea“, das O ein Herz. Hinauf auf den Zeidner Berg, zum Wunderkreis: Ihn zur Musik mit allen durchlaufen und einen Kipfel gewinnen. Dann, am nächsten Tag, zwischen Interviews: In das Museum der Zeidner Traditionen und öffentlichen Lokalverwaltung gucken wir auch noch „schnell“ rein, sage ich … Zwei Stunden später: Tief beeindruckt verlassen wir die auf drei Etagen ausgebreitete Ausstellung. Doch erstmal zurück in die Kirchenburg...

Größte Ringmauer, längster Chor

Die ist – obwohl sie ein wenig im Schatten der zum UNESCO-Welterbe gehörenden Kirchenburg von Tartlau/Prejmer steht – eigentlich ein Bauwerk der Superlative. Ein Grund ist die stolze Ringmauer: acht bis zehn Meter hoch, zwei Meter dick, angeblich die größte im Burzenland, 1432 nach verheerenden Türkeneinfällen errichtet. Die Zeidner verließen sich auf den Schutz dieser Mauer und befestigten ihre Kirche nicht. Geschossen wurde von Wehrtürmen, von denen noch drei erhalten sind. Es gab den Schmiede-, Weber-, Böttcher- und Wagnerturm, letzterer wurde Ende des 19. Jh. abgetragen, und es wäre zu erwarten, dass auch die Zunft der Schuster einen Turm gehabt hätte, doch von diesem fehlt jede Spur. Der Schmiedeturm, 65 Meter hoch, früher Torturm, wurde später zum Glockenturm umfunktioniert. Merkwürdig, dass sich die Zeidner davor offenbar keinen Glockenturm leisteten – trotz Umbau der gotischen Hallenkirche im 15. Jh. aus einem romanischen Vorgängerbau, von dem das Westportal erhalten blieb, das Kriege und Brände (1685 und 1701) überstand. Der Chorraum mit Netzgewölbe gilt als längster im Burzenland.

Fruchtkammern – und eine Notlösung

Im Inneren der Ringmauer türmen sich eindrucksvoll die zweistöckig angelegten Fruchtkammern, in denen die Vorräte jeder Familie in hölzernen Koffen aufbewahrt wurden, die man von Generation zu Generation vererbte. Problemlos konnte man dort so manchen Ansturm aussitzen – das Leben ging weiter: Es gab Schule, Werkstätten, ein Richteramt und als spirituellen Zufluchtsort die Kirche. Irgendwann hatte sich die prosperierende Gemeinde so stark vergrößert, dass weitere Fruchtkammern entlang der Nord- und Außenwand des Chores angelegt wurden. Eine Notlösung, die im 19. Jh. wieder abgetragen wurde.

Der barocke Altar stammt aus dem Jahr 1717 und an den Wänden des Altarraums wurden, wie in so vielen evangelischen Kirchen Siebenbürgens, vorreformatorische Fresken entdeckt.

Bedeutendende Orgel

Ein echtes Schmuckstück ist die 1783 in der Kronstädter Werkstatt des Johann Prause erbaute Orgel im prächtigen barocken Prospekt. Mit 2000 Pfeifen gehört sie zu den größten und bedeutendsten mechanischen Orgeln Siebenbürgens. Sie befindet sich in sehr gutem Zustand und kommt nicht nur bei Gottesdiensten zum Einsatz, sondern auch in Konzerten, wenn Organist Klaus Dieter Untch dem Instrument himmlische Töne entlockt. Nachdem man die anfangs vorne stehende Orgel baulich erweitert hatte, hatte man sich entschlossen, sie hinten einzubauen – und weil sie dort nicht in die Empore passte, musste man sie wieder um 60 Zentimeter kürzen.

Zeidens berühmte (Adoptiv-)Söhne

Innerhalb der Berings liegt der Gemeindesaal und ein Ausstellungsraum der Eduard Morres Stiftung mit 42 Werken des berühmten Heimatmalers (1884-1980), der sich nach Stationen in Kronstadt/Brașov, Budapest, Weimar, München, Paris und Italien 1940 in Zeiden niederließ. Das Lebenswerk des zeitlebens, aber nicht ausschließlich künstlerisch tätigen Malers – zehn Jahre arbeitete er als Verwalter der Papierfabrik in Bușteni - umfasst an die 2000 Gemälde und 5000 Zeichnungen. Seine Lieblingsmotive waren dörfliche Landschaften – Obstwiesen, Herbstlaub, Bergpanoramen – und bäuerliche Szenen – beim Pflügen und Spinnen. Die Bilder hatte er der Zeidner Gemeinde bereits zu Lebzeiten 1975 vermacht.

In dem seit 2016 bestehenden Museum im Torturm der Kirchenburg kann man weitere berühmte Zeidner entdecken: Einer ist der rumänische Maler, Grafiker, Kupferstecher für Briefmarken und Porträtmaler des Königshauses, Zeitgenosse von Morres, Aurel Bordenache (1902-1987). 1941 hatte sich der Moldauer in Zeiden niedergelassen. An seiner Ölmalerei lassen sich Einflüsse der französischen Malschule aus seiner Studienzeit in Paris erkennen.

Berühmtester Zeidner Siebenbürger Sachse ist wohl der Flugpionier Albert Ziegler. Schon als Kind war der 1888 in der Langgasse /Strada Lungu Nr. 133 geborene Bauernsohn vom Fliegen fasziniert. Erste Übungen unternahm er mit an den Armen festgebundenen Hanklichbrettern vom Dach der elterlichen Scheune. Nach einer Schlosserlehre in Kronstadt zog es ihn ins Ausland, es folgten berufliche Etappen in der Schweiz, Frankreich, Deutschland und Österreich, bis er 1912 zurückkehrte.

Mit Unterstützung seiner Heimatgemeinde kaufte sich der ambitionierte Pilot einen Etrich-Eindecker, den er nach eigenen Plänen umbaute. Im Oktober 1913 flog Ziegler dann vor den Augen der Öffentlichkeit über Zeiden. Es folgten zahlreiche Schau- und Passagierflüge – und ein Höhenrekord von 3000 Metern. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs verliert sich seine Spur als Chefpilot in den Lloyd-Flugzeugwerken der k.k Monarchie. Nach Zeiden kehrte er nie wieder zurück.

Andere historische Highlights

Der Privatführung von Museumskuratorin Nelida Ilea schließt sich Udo Buhn an, der sich als ehemaliger Nachbarvater von Zeiden stark für das Museum eingesetzt und viele Exponate aus Deutschland zurückgebracht hatte. Doch nicht nur die Sachsengeschichte ist Thema, sondern auch die lokale Multikulturalität – Rumänen, Ungarn und Roma, vertreten durch ihre Wohnstuben und Gebrauchsgegenstände.

Im Obergeschoss befindet sich eine Kopie der ersten urkundlichen Erwähnung Zeidens als „Villa Cidinis“ 1377. Im Keller erinnert ein Modell der Schwarzburg an die Gründung zwischen 1211 und 1225 durch den Deutschen Ritterorden. Die auf dem Zeidner Berg liegende Ruine war eine der fünf Burgen, die der Orden zur Sicherung der Ostgrenze des ungarischen Königreichs errichtete. Sie diente auch als Fluchtburg und zur Überwachung des sächsischen Handelsweges zwischen Burzenland und Hermannstadt. Im Zuge des Tatarensturms 1345 ist sie abgebrannt.

Ab dem 19. Jh. entstanden dank des Zeidner Spar- und Vorschussvereins zahlreiche Unternehmen: Mühlen und Fabriken zur Holzverarbeitung, Werkzeug-, und Farbenherstellung, sowie riesige Treibhäuser, die Zeiden den Ruf als Blumenstadt einbrachten. In den Gewächshäusern von Michael Wilk gediehen auf 60 Hek-tar: Gemüse, Nelken, Rosen und Freesien, Zitrusfrüchte und Bananen, beheizt vom Dampf der Farbenfabrik Colorom. Als Ceau{escu Zeiden besuchte, waren die Straßen mit Nelken bestreut. Noch heute gibt es in Zeiden ein Nelkenviertel, auch wenn Blumen dort schon lange nicht mehr gezüchtet werden. Erwähnenswert ist noch das Zeidner Waldbad, 1904 errichtet und aus einer natürlichen Quelle des Goldbachs gespeist.

Und natürlich der Wunderkreis auf dem Zeidner Berg: Dazu zum Abschluss ein Rätsel: Wer findet den ADZ-Artikel, in dem verraten wird, was es mit der mysteriösen Spirale auf sich hat? Ach ja, die Lösung des Eingangsrätsels: die Lutherrose, die keine ist, grinst mit frecher roter Nase direkt über den Fenstern links vom Haupteingang der Kirche herunter.